西洋絵画との出会いをはじめ、時代の波や価値観との衝突を繰り返しながら

令和の時代にも新しい才能が勃興する日本画の世界。

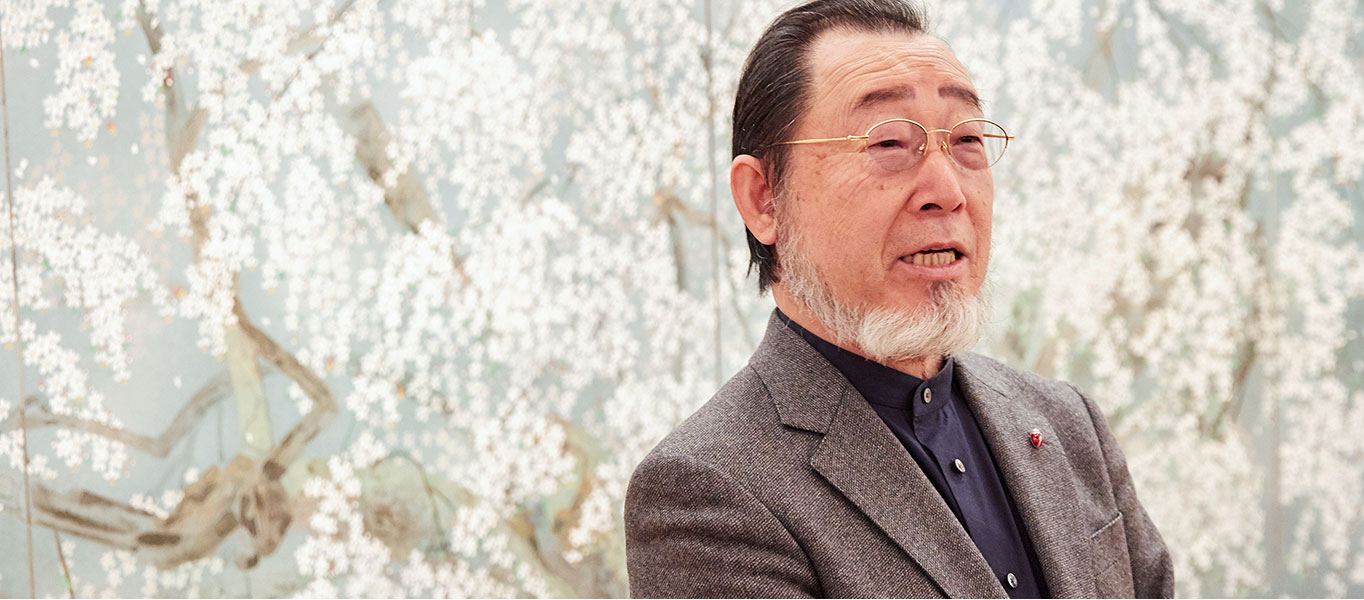

花を題材にした作品が広く親しまれ、「花の画家」とも呼ばれる日本画の巨匠、

中島千波氏は、伝統の技術と西洋の発想の融合によって築いた画風を更新しつつ、

美術界の慣習にとらわれない言動で、次の世代への道を広げている。

中島千波(なかじまちなみ)

1945年、日本画家・中島清之の三男として疎開先の長野県小布施町に生まれる。1948年、一家が神奈川県横浜市に戻る。1971年東京藝術大学大学院修了。在学中より日本美術院展覧会(院展)を中心に精力的に作品を発表。1978年より日本各地の桜の名樹を描く。父の後を継いだ三渓園臨春閣の襖絵、鎌倉鶴岡八幡宮の斎館壁画等、障壁画を多数手がける他、小説の挿画、雑誌表紙でも活躍。1992年「おぶせミュージアム・中島千波美術館」開館。1994年より東京京藝術大学美術学部デザイン科で教鞭を執る(2013年教授を定年退任)。1998年日本美術院を退院。2012年より公募展「Artist Group -風―」を開催。東京藝術大学名誉教授、日本美術家連盟常任理事。画集『中島千波作品集 こんな絵を描いてきました』(求龍堂)、『新現代日本画家素描集 4 中島千波 桜花抄』(日本放送出版協会)他多数。

日本画と西洋画の違いは、画材だけではない。画法についても違いがあり、

日本画では写生で対象の本質や意味を描くことを「写意」と呼んで重視する。

中島千波氏も、丁寧な写生を画業の土台としてきた。

作品はスケッチをもとに制作します。今は撮影した写真をもとに作品をつくる人もいるけれど、僕は写真を使いません。自分の目で見たものを絵画化するのが画家の仕事だと思うから。写真を画面に投影して線を描いたり、画面にプリントを貼って色を塗ったりする方法もあるけれど、僕は原始的に時間をかけることにも意味はあると思う。絶滅危惧種として抵抗しているようなものですね。

桜のスケッチにかける時間は、1点に2時間ぐらい。たいがい下の手前側から一本の線で桜を描きます。数日かけて同じ桜を違う角度から何枚か描き、そのいいところを作品にまとめていきます。

僕の父親もそうでしたが、昔の日本画の画家のスケッチはみんな線一本で描きます。西洋画のスケッチのように細かい線を書いて消して、ということをしません。昔は墨で描いていたでしょ。今は勉強の仕方が違うけれども、日本画家を名乗るなら一本の線で形を写すことができないとね。

日本画の彩色

日本画では、天然鉱物を砕いた岩絵具、土などを染料で染め付けた水干絵具、貝殻の粉にした胡粉など、基本的には天然素材の色を彩色に用いてきた。現在は希少になったものも多く、人工石を砕いた岩絵具や、水晶等を着色した合成岩絵具が広く用いられる。粉状の絵具を画面に定着するため、動物の骨皮などのゼラチン質を材料とする膠が用いられる。

岩絵具は同じ色でも粒子の細かさによって色合いが異なり、細かいほうが淡くなる。粒子の大きさが異なる複数の岩絵具は均一に混ざりにくく、二色を一つの皿に練って中間色を得ることはできない。その一方、岩絵具は下地が透けやすく、塗って乾いた後に塗り重ねることで深みのある色を表現できる。

学生時代から社会と人間をテーマにした作品を発表し続けている。

「花の画家」は中島千波氏の一面であり、

人物を描いた作品では、着物を着た美人など、いかにも日本画らしい人物の作品はほとんどない。

僕が学生のときは安保闘争やベトナム戦争があり、いろいろな分野の人たちが作品で戦争反対を訴えていました。僕も日本画で世の中を表現したいと考え、シュールレアリズムの手法と日本画の装飾性を組み合わせてみました。それが僕の原点です。ベトナム戦争が終わってからは、戦争をするのは人間、どうして人間はそんなことをするんだろう、人間という存在とは何だ、ということが僕の作品のテーマになりました。

父親は日本画家として普通にしてほしかったみたいですね。子どもが生まれたときには、大きな展覧会で賞がもらいやすいように、「母子像を描け」と言ってきましたが、「そんなの描きたくない」と突っぱねた。当然、上の人たちからの受けは悪かったです。でも評論家の人たちは人物の作品をほめてくれました。

当時も今も女性を描き続けているのは、女性が人間の中心だと思うから。男性が威張っていても、子どもを産む女性のほうが人間として強い。人間の本質は女性にあるように思います。

画家として評価が高まりつつあった1983年、中島千波氏は岐阜県の根尾谷薄墨桜と出会う。

その感動をきっかけに、各地の桜の老樹を訪ね歩くようになった。

中島千波氏に描かれたことで全国的に知られるようになった桜も少なくない。

僕の場合、春らしい景観として桜を描いているわけじゃない。桜の古木が何百年、あるいは千年そこに存在している意味を描こうとしています。

日本の桜は稲作と関わりが深い木です。農家では桜の花が咲く頃に種を播き、苗床をつくっていました。大事な木ということもあってか、昔は桜の根元に遺体を土葬していたようです。梶井基次郎の小説に「桜の樹の下には屍体が埋まっている!」という有名な言葉がありますよね。あれは本当です。人体の栄養で見事な花を咲かせ、夏は葉が鬱蒼として、秋は紅葉になって、冬は裸になる。その繰り返しが何百、千と続いている。すごいことじゃないですか。それが今に残っているのは、土地の人が守ってきたから。守らなかったら薪になっていたでしょう。戦争中には各地でそういうことがありました。また、戦場になった沖縄では桜の古木はほとんど残っていません。

雷で折れたり、樹勢が衰えている桜もあります。年によっても表情は違う。でも、変化するのは人間も同じでしょう。だから、僕は肖像画を描くつもりで桜を描いているのです。桜を描いた作品名に必ず土地の名前を入れるのにも、そういう理由があります。

主幹が朽ち折れても大きく枝を

横に伸ばす、老いた桜の幹。

「僕にとっては花よりも幹が大事」と

中島千波氏は言う。

その幹をひとりの人物として

見つめる彼の目は、

幹の中に生きている人々の

記憶をも見つめている。

(part2へ続く)