脱炭素社会の実現に向けた

物流業界の取り組み「グリーン物流」

2023/08/28

2023/08/28

2020年10月、日本政府は「2050年カーボンニュートラル宣言」を発表しました。そこでは、2050年までに脱炭素社会を実現し、温室効果ガスの排出を実質ゼロにすることを目標としています。

物流業界も例外ではありません。日本の物流業界での二酸化炭素排出量の内訳をみると、産業部門が約40%、民生部門が約25%、運輸部門が約20%となっており、トラックをはじめとする自動車中心の物流システムの改善は、脱炭素社会を目指すうえで重要な課題となっています。

そこで、物流システムの改善による二酸化炭素排出量を削減する取り組みの総称として「グリーン物流」と呼び、さまざまな取り組みが行われています。具体的には、モーダルシフト、輸送拠点の集約、共同輸配送、車両等の大型化などがあり、グリーン物流パートナーシップ推進事業(グリーン物流パートナーシップ会議)、グリーン経営認証制度(国土交通省)など、さまざまな形で実施されています。

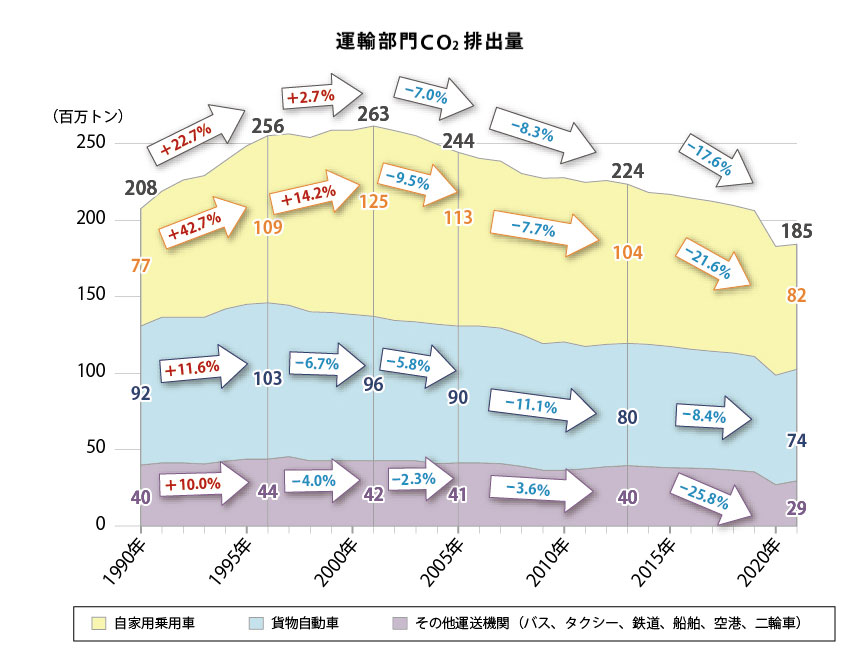

二酸化炭素排出量の内訳の推移を見てみると、2001年ごろまでは、「自家用乗用車」の二酸化炭素排出量が増加していましたが、それ以降、燃費性能の向上などによって減少傾向となっています。ただし、貨物自動車からの二酸化炭素排出量は、2013年と2021年を比較した場合、自家用乗用車と比較して減少幅が少なくなっています。

運輸部門における二酸化炭素排出量の推移

出典:国土交通省ウェブサイト「運輸部門における二酸化炭素排出量(令和5年5月17日更新)」

物流業界における二酸化炭素排出量の削減は、輸配送業者、倉庫業者だけで実現することはできません。貨物輸送を発注する荷主においても対策は必要です。モーダルシフトや共同輸配送への取り組みは、荷主による関与が不可欠であり、貨物輸送事業者と荷主との連携によって、はじめて省エネルギー対策が実現できるからです。そこで、2006年の「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」改正によって、荷主に対する輸送エネルギーの削減が義務付けられることになりました。さらに、2018年の省エネ法改正では、インターネット小売事業者等も規制の対象とし、また到着日時を指定した荷受け側も準荷主とし、省エネへの協力を求めることになりました。

物流業界において、二酸化炭素排出量削減効果が特に高いと言われているのがモーダルシフトです。

モーダルシフトとは貨物輸送に使用する乗り物をトラックから、鉄道や船舶へと変更することです。

貨物列車や船舶は、一度に輸送できる物量がトラックよりも多いことが第一の理由で、日本貨物鉄道株式会社(JR貨物)の資料によれば、貨物列車による輸送によって一編成あたり650トンの荷物を輸送できるとされ、大型トラックの積載量は通常で20トン、最大で25トンまでと法律で定められていますので、単純計算で貨物列車一編成は、大型トラック26台分に相当することになります。

また、一般的な内航貨物船(国内用)では、499総トンの船舶が使用されており、この船舶一隻で10トントラック160台分の物量が輸送できることになります。さらに、労働力に関しても、船舶一隻あたり5人の船員で業務ができると言われており、人員不足解消にも効果があるとされています。(国土交通省海事局「内航海運を取り巻く現状及びこれまでの取組み」)

2021年6月に閣議決定された「総合物流施策大綱(2021年度~2025年度)」では、2025年度までに達成する目標値が設定されており、鉄道による貨物輸送トンキロを209億トンキロ、海運による貨物輸送トンキロを389億トンキロと定めています。

大和ハウス工業とJR貨物は2022年5月31日、札幌貨物ターミナル駅(札幌市白石区)構内で建設していた北海道最大の物流施設「DPL札幌レールゲート」を竣工しました。

「DPL札幌レールゲート」は貨物取扱量が北海道最大、国内で2番目に多い「札幌貨物ターミナル駅」構内に立地しているため、入居企業は同施設から直に鉄道コンテナによる全国各地への輸送が可能。トラック輸送からのモーダルシフトによって二酸化炭素排出量を大幅に削減できるほか、トラックによる長距離輸送が減少することで2024年問題(ドライバー不足問題)の解決にもつながります。

大和ハウス工業では、今後、モーダルシフトを見据えた物流施設開発によって、ドライバーの負担軽減、ドライバー不足問題の解決へ向けての取り組みを進めています。また、「DPL札幌レールゲート」では、JR貨物と大和ハウスグループ3社(大和ハウス工業、大和物流、フレームワークス)、大和ハウス工業が出資しているHacobuの合計5社が「協働プロジェクト」に取り組み、日本全国の持続可能な物流網の構築を目指しています。

その他にも、二酸化炭素排出量の削減にむけて、さまざまな取り組みがあります。

グリーン物流の推進のために、国や物流業界が一体となって取り組むために設立されたのが、「グリーン物流パートナーシップ会議」です。(公社)日本ロジスティクスシステム協会、(一社)日本物流団体連合会、経済産業省、国土交通省、(一社)日本経済団体連合会を中心に、2022年6月1日現在、3,306の企業・団体、132の個人会員が加盟しています。

会議ではグリーン物流の事例紹介、「物流DX・標準化表彰」「物流構造改革表彰」など優良事業者の表彰などを行っており、事業者間の連携を促進しています。

今、脱炭素化は、制約やコストではなく、産業構造を抜本的に転換し、温室効果ガス削減を実現しながら大きな成長へとつなげていくための「機会」と考える時代になりました。

そこで、経済産業省が中心となり、関係省庁と連携して「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」を策定しました。

グリーン成長戦略では、産業政策・エネルギー政策の両面から、エネルギー関連産業、輸送・製造関連産業、家庭・オフィス関連産業において、成長が期待される14の重要分野の実行計画を策定し、国として高い目標や取り組み内容を示しています。また、こうした目標の実現を後押しするための、予算や税制、金融などの政策も紹介しています。

参考:経済産業省「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」

ご相談・お問い合わせ

マルチテナント型物流センターへの入居から、

専用センター建設、

その他、

物流に関する課題など、お気軽にご相談ください。

物流センターへの入居 / 専用センターの建設 /

事業用地への新規進出