TOP > PREMIST LIFE > vol.56

NEW

「プレミスト南山」のコンセプトである「大邸宅」が体現された外観についてお伝えした第1回。

第2回は「住まい方への提言」としてプレミスト南山が内包するメッセージについてお知らせします。

第2回は「住まい方への提言」としてプレミスト南山が内包するメッセージについてお知らせします。

「別荘」のように、自然と対話し安らぐ空間を

「プレミスト南山」が目指した「大邸宅」の理念は、屋内にも色濃く反映されています。

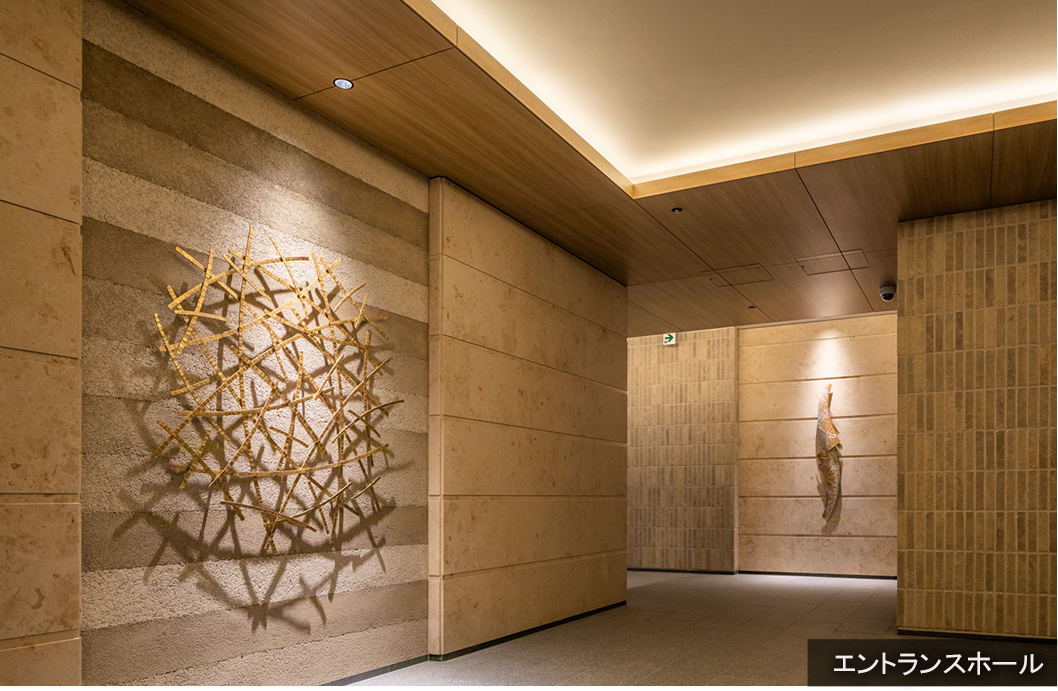

一例となるのがエントランスラウンジ。

細川:「天井高を2.55m、2.7mの2通りとし、梁や下がり天井などが見えないよう形状を整えながら開放的な高さを確保しました。このエントランスは地下階にあって周囲が土に接していますが、パティオを(中庭)を設置することで、地下でありながら自然光が入る心地よい空間としてデザインしています」

個々の安らぎの場として、自然との対話ができる場をイメージしたという細川。

細川:「もともと集合住宅ではなく「緑に囲まれた邸宅(別荘)」というところから発想がスタートしていますので、人が集うというよりも個人で過ごせる心地よさを提案する空間としてデザインしました。このラウンジは必ずしも生活動線の上にはないのですが、あえて立ち寄って時を過ごすという特別感を感じていただければと思っています」

個々の安らぎの場として、自然との対話ができる場をイメージしたという細川。

細川:「もともと集合住宅ではなく「緑に囲まれた邸宅(別荘)」というところから発想がスタートしていますので、人が集うというよりも個人で過ごせる心地よさを提案する空間としてデザインしました。このラウンジは必ずしも生活動線の上にはないのですが、あえて立ち寄って時を過ごすという特別感を感じていただければと思っています」

細川:「エントランス周りにはアイストップとしてアート類を展示、木漏れ日が差し込むようなデザイン、流れる水を象ったデザインなど、光や水、風といった自然を彷彿とさせる作品を設置しています。一方、壁面は何も飾らずに大きく取り絵画的な要素を演出、シンプルな上質さを楽しんでいただけるように。随所に光の演出を入れ、印象的な空間にしています」

細川:「調度は特注が大半で、自然の素材も多く取り入れていますが、主張が強すぎないデザインを採用しています。例えばエレベーターの階数表示板。木をベースに絹・麻の染め糸を巻いて、ゴールド、シルバーの糸で階数をサイン的に表現しました。見ていただいた方にはわかるような拘りのあるものを、随所にお入れしています」

また、南山を好む方々が快適に住まえるような設備や設えも随所に反映されています。

細川:「例えば駐車場は全て屋内に設置し、大型のお車でも停めやすいよう一つひとつのスペースを広くしました。ご使用時の開閉時にストレスがかからないよう、海外製の高速シャッターを導入しています。またエレベーターは、居住階の方のみが利用できるエレベーターシステムを採用し、プライバシーに配慮しました」

細川:「例えば駐車場は全て屋内に設置し、大型のお車でも停めやすいよう一つひとつのスペースを広くしました。ご使用時の開閉時にストレスがかからないよう、海外製の高速シャッターを導入しています。またエレベーターは、居住階の方のみが利用できるエレベーターシステムを採用し、プライバシーに配慮しました」

緑の景観と心の安寧が得られる専有部

専有空間を計画するにあたり、2つのことに留意したという細川。細川:「1つはプライバシーの配慮です。前号でもお伝えしましたが、通常より100㎜厚い壁を採用し窓に奥行をもたせることで外部からの視線を遮り、室内でも目線を気にせず過ごしていただけるようにしました。2つ目は、どの住戸からも緑が楽しめるようにすることです。高層階は緑が多い南山の借景を、低層階は敷地内の緑を望めるように植栽をプランニングしました。1階住戸も窓先に4mの引きをとってその箇所を緑地とし、室内から緑を眺められます。植栽は高さの異なる樹をさまざまに配置し、緑を重ねて外部からの目線をさらに遮りながら、樹の位置を調整して無理なく自然光を取り込めるようにしています」

細川:「個々の住戸は、専有面積が100㎡を超える大きさの中で動線の作り込みを意識しました。具体的には、居住者の生活動線とお客様の動線が混在しないような間取りです。プライベートな空間は守られながら、時には大空間でお客様と一緒に楽しい時を過ごす。そんな住まい方を意識しながら計画しました」

細川:「調度や設備については当然良質なものを使用していますが、お客様によって志向があるため、個々に対応させていただくべきことです。それよりも「プレミスト南山」では、まず建物の空間全体の作り込みを評価していただくこと、南山で緑に満ちた暮らしが実現し、かつプライバシーや防犯面も配慮されているというライフスタイルそのものを提案し、ご満足いただくことに力を注ぎました」

土地を深く理解し、情熱を持って開発に臨む

好評のなか完売し、新たなランドマークとしてその歴史を刻み始めた「プレミスト南山」。

細川:「発売開始より高額ベンチマーク物件として話題になりモデルルームも好評で、他企業様からもたくさん見学に来ていただきました。今でも居住者様からよく「こんなマンションをもっと作ってほしい。そうしたら購入するよ」と声をかけていただいていると聞いています。このマンションに対する満足度が高かったからこそ言っていただけていると思いますし、大変有難いことです。品質を追求する一方で、「プレミスト南山」の価格は高すぎないだろうか?と葛藤することもありましたが、喜んでいただけるお住まいをご提供できて本当によかったと感じています」

「プレミスト南山」の開発を通して、細川は想いを語ることの大切さを改めて実感したと言います。

細川:「やはりマンションを創る上では明確なコンセプトを掲げることが重要で、土地や素材、私たち作り手の思い入れをいかに語れるかで、初めてお客様に住まいの真の価値が伝わります。語れるようになるためには、土地が持つ歴史や継承してきた想いを知り、今住んでいらっしゃる方々よりも深く土地を理解する必要がある。そういう意味では我々も毎日勉強であり、これからも情熱を持って開発に取り組んでいきたいと強く感じます」

細川:「やはりマンションを創る上では明確なコンセプトを掲げることが重要で、土地や素材、私たち作り手の思い入れをいかに語れるかで、初めてお客様に住まいの真の価値が伝わります。語れるようになるためには、土地が持つ歴史や継承してきた想いを知り、今住んでいらっしゃる方々よりも深く土地を理解する必要がある。そういう意味では我々も毎日勉強であり、これからも情熱を持って開発に取り組んでいきたいと強く感じます」