江戸時代から奥州の名産品として知られていた南部の鉄器。

近年は、南部鉄瓶のデザイン性が海外でも高く評価され、

若い世代にもおしゃれな日用品として受け止められている。

とはいえ、現代の日本では、鉄はかつてほど身近な素材ではない。

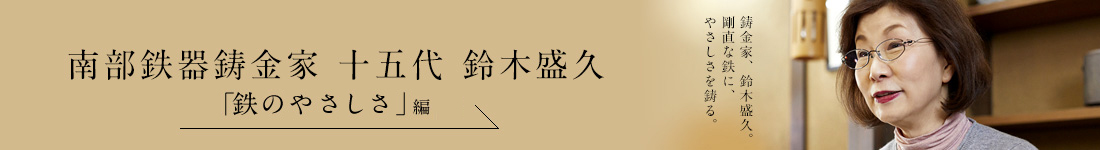

十五代鈴木盛久氏は、そんな世相を意識し、

デザイナーとのコラボレーションした作品など、身近な生活用品の制作にも力を注ぐ。

鉄の釜で飯を炊き、箪笥に鉄の鐶が下がっていた、町家の暮らしを記憶する鈴木盛久氏。

かつて鉄製だったものの多くがアルミやステンレスに置き換えられた今、

人々は鉄の道具の魅力を知らないまま生活しているのでは、と思う。

鉄瓶の錆を心配される方が多いのですけれど、もし錆びてもお茶を煮出す方法で、問題なく使えるようになります。もともと火にかけるものなので、使えば色は変わりますし、状態も変わります。熱して漆が赤くなった表面を、お茶で湿らせた布巾で軽くたたくと、タンニンの効果で色が落ち着いてくるなど、手入れで違ってくることも鉄瓶の魅力です。少し手をかければ、100年以上使えます。今はものをぱっと買い替えられる時代ですが、大事に長く使うって素敵ですよ。

鉄器入門でもないですけれど、鉄に慣れていただくための、楽しく使える小物もつくっています。鉄に対しては「扱いにくい」というイメージがすごく強いみたいで、身構えてしまう方が多いのです。お店のお客さんに鉄の茶托に合わせる器について質問されたりしますが、磁器でもガラスでも自由に組み合わせていただければいいんです。

盛岡の町家

盛岡の町家の一階部分は、一般的に、「見世」「中の間」「座敷」で構成され、「中の間」は主人の仕事場で、「常居」と呼ばれた。「常居」には大きな神棚を設け、常居には二階を載せず、吹き抜けとしているのが盛岡の町家の大きな特徴である。その理由は、神棚の上を歩くのは失礼であるためともいう。

今も盛岡市の鉈屋町には町家がまとまって残り、盛岡観光の名所となっている。

「鉄瓶は工程が五十以上もあって、きっちりとしているのも日本ぽい」と語る鈴木盛久氏。

つくり手として、丁寧なものづくりを目指すのは当然だと思っていたが、

その考え方はとても日本的であることをアメリカで知る機会があった。

東京藝術大学の卒業生の方たちとアメリカのニュージャージーで霰打ちのデモンストレーションを行ったことがあるんです。そのときアメリカの鋳物づくりも見学したのですが、砂型に流して終わり、といったラフなやり方に驚きました。日本は木型でも上と下の合わせ目をノギスで測りながら、やすりをかけていくんです。そういう細やかな仕事の内容も、鉄瓶はすごく日本ぽいですね。

うちはさらに仕事が細かくて、うちだけの作業がいろいろあります。たとえば、中を黒く塗る作業は、よそは塗るだけですが、うちは塗ってから一回全部手で墨を取って、もう一回やるんです。そうすると鉄瓶の中がきれいにできるんですよ。釜焼きも、うちは焼きむらができないよう、一個ずつ焼きます。時間はかかっても、それがうちのやり方ですから、そこを変えることは絶対にしてはいけないと思っています。

東京藝術大学で鋳金を専攻し、同世代の工芸家、

デザイナーたちとの交流も広い。

南部鉄器のつくり手となって三十年以上が過ぎ、

名工として知られた祖父、美術家だった父の作品から、改めて刺激を受ける。

まったく似ていない二人の作品は、「好きなようにやっていい」と語りかけてくるようだ。

祖父は「茶釜をつくるには、茶人の気持ちがわからなくてはいけない」と茶道にも熱心だったので、お茶の心のようなものが作品にも表れていました。それを一番感じたのは、南天の模様の型押しですね。祖父は型押しでも、柔らかく押したところ、強く押したところの緩急が美しいんです。一方、父は早く亡くなったので数はあまりつくっていないのですが、美術家らしい、自由で面白い茶釜を残しています。二人は両極端な感じなので、どちらからも発想や技術を受け入れていけば、ちょうどいいのかなと思います。

工房の運営は、もう息子に任せています。伝統工芸の職人も、昔のように家の仕事をただ続けていくだけでは難しい時代です。その点、彼はデザイナーとしての経験もあり、いろんな人と交流があって、違う世界も見ていますから、新しいことを考えていくでしょう。

鈴木盛久工房の鉄瓶を使う人たちは、鈴木家の物語を知らなくても、丁寧な仕事が受け継がれていることを感じ取り、長く使い続けていくだろう。その人生に寄り添うため、今日も工房の親子は手を動かして働いている。

(了)