シンプルさを特長とする日本料理では、素材の質がそのまま料理の質となる。

技術の発達により、新鮮な魚介や野菜を大都市でも手に入れやすくなったが、

それらをつくる人、獲る人がいなくなってしまったら、

あるいは、つくれない環境になってしまったら、日本料理も失われてしまう。

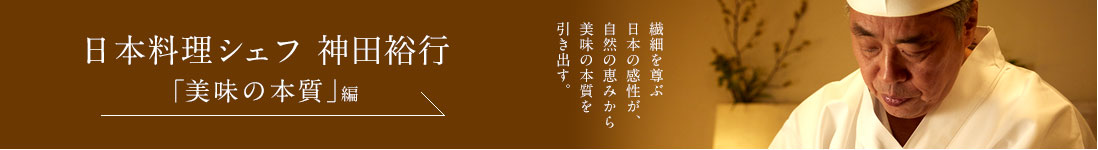

日本料理の第一線に立つ者として持続可能性を考えてきた神田裕行氏は、

2010年産地への思いを共有する仲間のシェフたちとNPO法人FUUDOを立ち上げ、

この国における食と風土の関わりの大切さを訴えている。

料理についての講習会等さまざまな場で食と風土について語っている神田裕行氏。

自身の料理も、生まれ故郷、徳島の風土の影響を受けている。

料理にあとひと味欲しいとき、関東より北の人はきっと醤油をかけると思いますが、徳島では「すだち」です。刺身にも冷奴にもすだちをかけます。もちろん焼き魚も。関東で秋刀魚にレモンがのっていると徳島の人間は「違う!」と思ってしまいますね。実際、すだちとレモンは酸の種類が違うんです。レモンは酢酸で酸味がパシッと強く感じられます。でも、クエン酸のすだちは㏗ではレモンよりも酸性が強いのですが、酸味がやわらかいんです。

「あとひと味」に醤油を足すと、塩分を足してしまうことになり、味のバランスが塩分に偏ってしまいます。それに比べて、すだちは酸を加えることになり、バランスが良くなります。健康にもいい。味も軽くてやさしくなるんです。

僕の場合、いつも酸でバランスをとることを考えているんですけれど、たとえば茶碗蒸しにあんをかけるとして、ゆずの皮を煮てお出汁に香りを加えるとか。あん肝を炊くときもオレンジの汁を入れて炊くんですけれど、柑橘の香りと酸を料理のキーワードにしているのは、味覚の基礎にすだちがあるからではないかと思います。

神田氏はNPO法人FUUDOとして食と風土をテーマに活動を行うが、

それ以外でも店休日に全国の産地を訪れ、直接生産者の話を聞いている。

定休日は日曜だけなので日帰りの強行軍になることもたびたびだ。

刑事ドラマで「刑事は現場百回」とか言いますよね。シェフも同じで、産地に行くことをやらなきゃいけない。その理由は、現場を見ることで確認作業ができることが、まず一つ。知っていると思っていても勘違いしていることや、間違った情報を信じていることはあります。たとえば、アスパラガス。先のほうがやわらかいし、おいしいと思っていたけれども、生産者の方が根元のほうがうまみ強くておいしいと教えてくれたんですよ。土から養分を吸っているから、それは当然といえば当然。そこで穂先のがおいしいというのは思い込みだったと気づくわけです。

そうやって産地の方がどうやっているのかを実際に見て、その作業の手順の理由を考えたり、自分のやり方と比較することで、食材についての考察を深めていくことができます。料理を考えるうえで、知識は根拠になる。「だからこうすると、おいしい」という根拠です。

第二に、産地に行けば、より良い食材を手に入れられるようになります。電話で注文するだけの人と、実際に来て「よろしくお願いします」と頭を下げる人のどちらに良い食材を回すか。人間同士ですから、よく知っている人にはおいしいものを送りたいと思うじゃないですか。

茹でる前の状態の生わかめを送ってもらった。

食べ物のつくり手と料理のつくり手の関係以上に

料理のつくり手と食べる人の関係は近く、直接的になりえる。

神田氏は客と顔の見えるカウンターの店をつくった理由もそこにある。

わかめの見学に行くので徳島の実家に泊まったところ、母親が朝食に牛すじを炊いたのを出してきたんですよ。僕が好きなのを知っているから、朝早く起きてつくってくれたんですよね、足が悪いのに。還暦に近い息子を喜ばしてあげたくてつくるんです。それって世界中の母親の心かもしれないけれど、僕らはお金が発生する料理をつくっているので、お金が発生しない料理こそ味わい深いなあと思うんです。

吉兆の湯木貞一さんが生前「どんな人も一番の料理は母親の料理や。料理屋はすべての人の二番手を目指せ」ということをおっしゃっていたんですが、母親というのは一番その人の好みを知っています。この子は牛すじが好きとか、こういう味噌汁が好きとか。それは一番のアドバンテージですよね。だから僕らは二番手を目指さなくてはいけない。

料理って愛情のバトンタッチというか、愛情表現として一番照れくさくなくできることって、料理をつくってあげることだと思うんです。プロはそこを忘れてはいけないでしょう。

国や地域を問わず、親から子への愛情や、

特別な人を喜ばせたいという思いが

長い歴史に重ねられ、

その土地の料理を進化させてきた。

神田氏が極めようとする日本料理は、

日本という風土に育まれた愛の形ともいえる。

(了)