ダイワハウスのマンション

PREMIST(プレミスト)のデザイン③

人・街・緑をつなげ、未来を育む街づくりへ―ひばりが丘フィールズ(1番街・2番街・けやき通り)

基本設計・デザイン監修

株式会社 入江三宅設計事務所 計画・設計部

部長 大津 克徳 氏

基本設計・デザイン監修

株式会社 入江三宅設計事務所 計画・設計部

副主任 隈部 俊輔 氏

ランドスケープデザイン

sTudio sign

代表 ランドスケープデザイナー 一級建築士

オカモト タイロウ 氏

(㈱タウンスケープ研究所在籍時に本プロジェクトを担当)

ディレクター

⼤和ハウス⼯業株式会社 東京本店 東京マンション事業部

企画建設部 企画第一課

課長 青原 豊

「つながり」の構築で解決する

- 青原:「マンションを建てるだけではなく、UR都市機構と一緒に活気ある街づくりの具体的な施策を考えていく事業パートナーの募集です。官民が一体となって街の再生事業を行う、いわゆるPPP(パブリック・プライベート・パートナーシップ)という方式で、当時は日本初の試み。地域の価値を高めていくために、民間の新しいアイデアや実行力が求められていることを感じましたね。事業協力者として、大和ハウス工業、コスモスイニシア、オリックス不動産のグループと、住友不動産、野村不動産の3事業者がこの計画に参画できることとなり、当社グループの提案した「ひばりが丘フィールズ1番街」「ひばりが丘フィールズ2番街」「ひばりが丘フィールズ けやき通り」が建つ3街区の開発を通して、街づくりに取り組むことになったのです」

青原:「街の設計や仕組みづくりにおいて、企画力が卓越した事務所です。ひばりが丘の課題を咀嚼し深堀りをして、良いプランを創りこんでいくためには、入江さんの力が必要でした」

チーフの大津氏、隈部氏、そして後にランドスケープ(景観)の専門家であるオカモト氏(当時、タウンスケープ研究所在籍)をプロジェクトに迎え、街づくりが進められていきました。

誕生まもない頃の「ひばりが丘団地」。総面積35haの敷地に184棟・2714戸の団地、野球場やテニスコート、商店街、公園などを備えた大規模開発は、憧れの居住地として、当時大きな注目を集めた ※昭和30年代撮影 /提供:UR都市機構

現在は、UR賃貸住宅の新しい賃貸棟や民間企業の分譲マンション、商業施設などの街並みが美しい「ひばりが丘パークヒルズ」へ ※平成27年9月撮影 /提供:UR都市機構

-

青原:「ひばりが丘団地が誕生したのは1959年。1999年より再生事業が始まり、賃貸棟などの建て替えは進んでいますが、古くから住んでいらっしゃる方が多く、高齢化も進んでいます。一方、私たちが建てるマンションに住まう方は30~40代の子育て層がメイン。そのままではコミュニケーションが生まれにくい環境です。ひばりが丘が“活気ある街”として長く続いていくためには、多世代の方々をつないで、関係性を持続させてゆくことが何よりも重要な使命でした」

そこで、プロジェクトが掲げた事業計画のコンセプトは、「Interractive City(インタラクティブシティ)」。

大津:「インタラクティブとは、交流する、つながるという意味です。ひばりが丘に元からある豊かな自然や文化を受け継ぎながら、新しい自然や建物とつなげてゆく。そして新旧はもちろん、さまざまな人と人が交流できる仕組みをつくる。人と街と緑をつなげることで、多世代が安心して快適に住み続けられる街を目指そうと考えました」

-

人と人をつなげる仕組みとして考えたのは、交流が生まれる場を増やすこと。

青原:「エリアに不足している施設を「まちポイント」として、私たちが開発する3街区に新設し、いろいろな方が訪れる交流の場をつくろう、ということになりました」

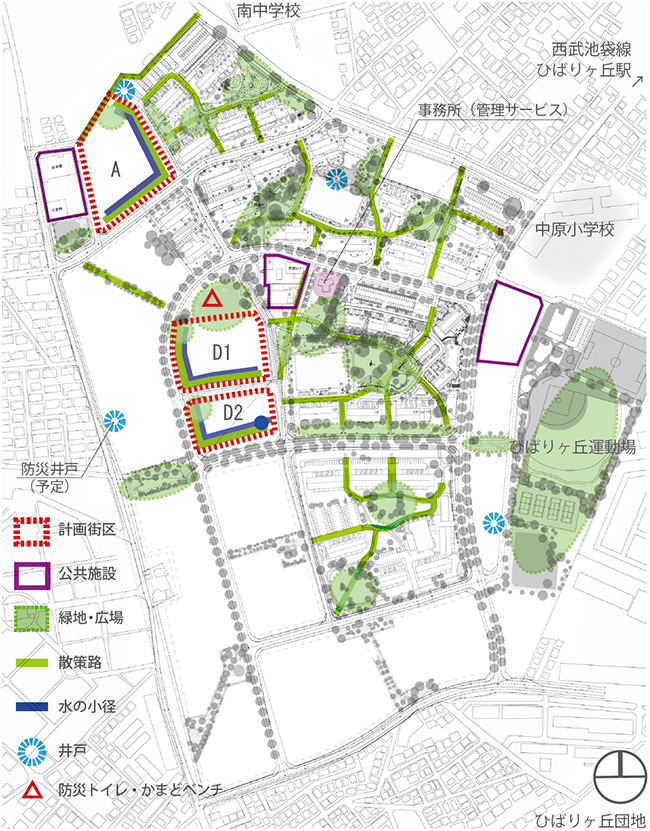

隈部:「設置にあたっては、街区ごとにテーマをつくり、どんな施設を「まちポイント」として入れるのがよいか、話し合いながら候補を絞って行きました。A街区(フィールズ1番街)は「くらし安らぐ街区」として、快適さを助ける商業施設を。D1街区(フィールズ2番街)は「自然と対話する街区」として、隣接する公園とつなげたポケットパークを。そしてD2街区(フィールズけやき通り)は「多世代で学ぶ街区」として、学習塾を入れることに決まりました」

オカモト:「「まちポイント」は各エリアの暮らしをつないでいく結節点のような場になっていって欲しいと考えていました。「まちポイント」が隣接する交差点などの街角には、シンボルツリーとベンチを共通して配置しています。人がふと立ち止まって、共にゆったりと過ごすことができるような出会い・憩いの場を多くつくることで、交流の機会がさらに増えていくことを願っています」

青原:「街の運営や更新を、住民の方々が主体になって続けてもらうための仕組みづくりです。自分の住む街に愛着を持ち、活動に参加したいという心が育てば、人の交流は活発になり、街も長く続いていく。そこで、きっかけとなるエリアマネジメントセンターを立ち上げ、さまざまなコミュニティ活動を行うことにしました。こういう活動にはノウハウが必要ですし、“続けていくこと”自体が難しい。そこで、コミュニティの支援を手がけるHITOTOWA Inc.さんにご参画いただき、サポートをお願いすることにしました。運営にかかる費用は住民の方から月々300円のマネジメント費をいただくほか、施設内に併設する店舗の売上を充てることで見通しが立てられるようになりました」

こうして2016年に、「まちポイント」のひとつとしてオープンしたのが、かつての団地のテラスハウスをリノベーションした「ひばりテラス118」。ひばりテラス118は、開発地区全体を統括する「エリアマネジメントセンター」として、UR都市機構と大和ハウス工業ほかデベロッパー4社で設立した、一般社団法人「まちにわ ひばりが丘」が運営しています。

青原:「カフェやコミュニティスペースなど、どなたでも使用できる店舗や施設があり、事務局ではさまざまなイベントの開催や広報活動、地域情報誌の発行などを行っています。HITOTOWA Inc.のスタッフが常駐し、活動をサポート。一方で「まちにわ師」という制度を設けてボランティアを育成するなど、最終的には住民の方が自分たちで運営し、環境を守り、街を活性化していけるようになることを目指して活動をしています」

「ひばりが丘フィールズ2番街」の「まちポイント」、ポケットパーク。

緑の小径(こみち)を通って、そのまま隣接する芝生広場へ抜けられる

エリアマネジメントセンター「ひばりテラス118」

ひばりテラス118内のカフェ。他にも、コミュニティスペース、共同菜園、カーシェアなどを利用できる

ワークショップ、自然体験、多世代交流、防災訓練、季節毎の行事など、さまざまなイベントが数多く実施されている

「質の高い」街区を実現

少し離れたA(ひばりが丘フィールズ1番街)と、隣り合うD1(ひばりが丘フィールズ2番街)、D2(ひばりが丘フィールズ けやき通り)の3街区に連続した散策路を設け、街とつながる緑の沿道空間を構想

-

オカモト:「3街区のランドスケープ(景観)は、「武蔵野のさとにわ」というテーマに沿ってプランを進めました。「さとにわ」は、「人がほどよく手を入れた身近な自然」という意味を込めた造語です。ひばりが丘団地は、もともと空地(建物が建っていない部分)の割合が70%を超える大らかな街区設計が為されており、そのためとても豊富な緑とおおらかな風景が育まれました。これはひばりが丘の住環境として、個性的で心地よい住環境だと感じました。私たちの3街区でも、そうした緑と調和しながら、かつ今以上に豊かに育み続けていける緑をつくっていきたいという想いがありましたね。樹種の選定も在来種(武蔵野の自然植生を構成する樹種)のシラカシやケヤキ、サクラなど、季節感をもちながら土地になじみのよい種類を選んでいきました。また、それらの新しい樹木は、周辺の緑のボリューム感との調和を考え、初期段階から背の高い立派な樹木を数多く入れさせていただきました」

隈部:「街区をつなぐ散策路も、もともと団地自体にあったルートを分断せずに、いかに新しい敷地につなげて通り抜けられるようにするかを考えました。「ここから次の街区」と意識をすることなく、自然に緑道や公園などを巡っていけるようになっています」

オカモト:「緑と建物は一緒で考えていくことがとても大切です。各マンションのエントランスには、遠景からのランドマークとして背の高い端正な樹木を入れました。それらの樹木が建物ファサードと一体となって表情豊かな構えを演出します。マンションに住む方々にも「ウチの玄関には豊かな空間がある」と住まいの自慢のひとつにしていただけたらと思っています。また、「ひばりが丘フィールズ2番街」には中庭があるのですが、ガラス張りのアプローチにすることで建物の奥にも自然が感じられるようになっています。外と中の空間がひとつながりの空間となり、よりのびやかで豊かになるよう入江三宅さんと常に話し合いながらデザインしていきました」

ひばりが丘フィールズ1番街(分譲済)

ひばりが丘フィールズ2番街(分譲済)

ひばりが丘フィールズ けやき通り(分譲済)

巨大なシンボルツリーが安らぎの空間をつくる

「ひばりが丘フィールズ2番街」の「迎の庭(むかえのにわ)」。

見事な枝ぶりのモミジが住まう人や来客を迎える。「ひばりが丘フィールズ1番街」「ひばりが丘フィールズ けやき通り」にも異なる種類のモミジが植えられており、エントランスから楽しめるようになっている

大津:「街のコーナーに置いたベンチなどにも、座面の下に照明を入れて光るようにしています。街をいかに美しく演出するか、という質の高さを大切に、穏やかで優しい印象の光で、直接光源が見えないよう灯りを設計しています」

「ひばりが丘フィールズ けやき通り」の外観

夜は穏やかな光や間接照明が建物の質感を浮かび上がらせる

青原:「建物の外観は、3棟の一体感が出るように配慮しました。スラブ(床版・屋根版)の鼻先など、一部分を共通デザインにしたり、外壁の色味をベージュ系や淡いグレーなどの優しい色調に統一したりしています。周囲の建物よりも重厚感を出すために、外壁の質感や陰影に工夫をしていただきましたね」

ひばりが丘フィールズ1番街エントランス

-

隈部:「外壁は、素材選びや陰影を出す工夫に試行錯誤しました。他にも、隣接するUR賃貸棟や戸建街、周囲の緑などを考慮し、基壇部分だけ色調を変えるなどして、住宅群としての一体感を壊さないようにしています」

大津:「エントランスは、3棟ともすべて建物への入り方が異なるように設計しました。「ひばりが丘フィールズ1番街」はシンプルにエントリーする形で、「ひばりが丘フィールズ2番街」は正面にいきなり中庭が広がる感じに。「ひばりが丘フィールズ けやき通り」はエントランスまでクランク(曲がる通路)させわざと歩かせて、エレベーターホールまで行く道筋を楽しんでいただく。それぞれの建物を特徴づけるよう、一番喜んでいただけそうなプランをいろいろと検討しながら決めていきました」

ひばりが丘フィールズ2番街エントランス

ひばりが丘フィールズ けやき通りエントランス

青原:「エントランスでは風をモチーフにして、それをいろいろな素材や加工で表現するなど、何らかのつながりが呼応するように設計しましたね。また、特につながりを意識してつくったのが、お迎えのアート。3街区それぞれのエントランスに、足すと円になるアートを配置しました。住んでいる方が違う街区に行った時に、3街区は一つなんだ、と親しみを感じていただければいいなという想いを込めて。ほかにも、「ひばりが丘フィールズ けやき通り」には、父・母・子を表す3つの丸のアートを置いたり。常に「3」という数字を頭に置きながら、デザインの中に入れて行きました」

3街区のシンボルオブジェ「輪」

各街区ごとに一つずつがエントランスに飾られている(※写真はひばりが丘フィールズ1番街)

エレベーター階数表示部分のひばりモチーフ

- 青原:「エレベーターの階数表示や、衝突防止のシールはひばりの形にしました。鳥をシンボルとして、自然と共生するような設備を入れられればいいと思い、小さな野鳥が遊べるようなバードバスや、鳥の巣箱も設置しました。この3街区の住居部分は「パッシブ・デザイン」といって、自然の光や風をコントロールしながら快適な室内を保てるような工夫がされているので、自然と共生するイメージを、住まう方にもさらに強く感じていただくことができたと思います」

大津:「私たちがつくるのはあくまでもステージですが、街づくりのベースをつくる手助けができたことを嬉しく思います」

-

隈部:「街としての一体感を実現できたのがよかったですね。常に景観をつなげることを意識して設計をしていたので、完成後に現地を訪れた時、街並が自然につながり、緑の中に溶け込みはじめているのを見て、改めて手応えを感じられました」

オカモト:「ひとつの団地の中で、複数の街区を同じストーリーの中でつくることができたのは、本当に貴重な機会でした。つながる仕組みをつくったことで、植物も人の関係も、予想を超えた進化や展開を遂げていく可能性を感じますね。それが心地よさになって、ひばりが丘に住み続ける理由、引っ越してきた人が定着する理由、子どもたちが当たり前のように住まいを継いでいく理由になっていけば嬉しいです」