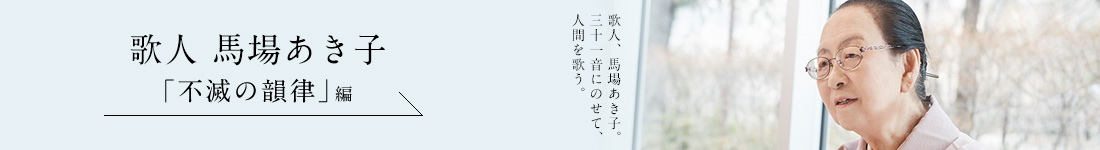

昭和のはじめに生まれ、女学生の時代の多くを戦争に奪われた馬場あき子氏。

戦後の復興期に出会った現代短歌と能楽がその後の人生を決めた。

時代の新しい波に身を投じるような歌人としての活動と

古い日本が息づく能楽の世界での活動はやがて合流し、

伝統と現代の美が融合した独自の文学に結実。

九十歳を迎えた今、ただならぬ次代を予感しつつ、歌の道をひた歩む。

歌との出会いは、当時の多くの子どもがそうだったように、馬場あき子氏もまた百人一首であった。

意味もわからぬまま韻律に親しみ、百の歌を記憶にとどめた。

小学校の教科書で、歌から景色を想像する楽しみを知った少女は、

十二歳でふと短歌をつくりはじめ、のちに働いた軍需工場ではそれが貴重な楽しみとなった。

女学校に入ったときには日中戦争が始まっていて、女学校では“訓練”といって、朝から夕方まで歩かされたりしていました。三年生からは軍需工場に動員され、四年生になってからは中島飛行機という大きな工場で旋盤を回していたの。この頃は何か書きたくても日記を書くノートもない。時間もない。書くとしたら、歌くらいしかない。広告の裏とか父の会社のいらなくなった決算書の裏とか、そういうものを綴じて、そこに歌をつくって書いていました。軍需工場では、歌と読書くらいしか楽しみがなかったのよ。

その歌は、昭和20年4月13日の空襲でみんな燃えてしまいました。だけど、その頃の記憶力と情念はたいしたものですね。しばらくして友達からお見舞いでノートをいただくと、覚えていた歌をすぐにそこに書きました。自分の歌を何十首も。そのときの歌のいくつかは、全集を出したときに、最後に入れています。

この時期、古典に根ざした独自の作風を完成しつつあった。(写真提供:馬場あき子)

戦後の混乱が続く1947年、十九歳の馬場あき子氏は短歌の発表の場を求めて

短歌会「まひる野」の会員となる。奇しくも同年、初めて観劇した能に魅了され、

喜多流宗家に入門。現代短歌と能との運命的な出会いであった。

はじめ私の中では能と短歌は別々のものでした。歌ではいろんなことを試してみたくて、第一歌集と第二歌集では全然違う作風となっています。第二歌集は、六十年安保闘争を題材にしたりしたので社会派歌人ともいわれました。

この頃は前衛的な芸術運動がさかんで、短歌でも思想性の強い前衛短歌が大きなうねりとなっていた時代です。私はその横にいて、自分の作風をどのようにつくりあげるか悩み、格闘していました。何をもって自分を表現していくか。彼らになくて、私にあるものは何か。それが能であり、古典だと気づいたのは、安保闘争も落ち着いた後になってからでした。

能と短歌は、これからの時代、日本にとってより大切なものになると思います。今後もしも日本が外国の一部になっても、短歌や能は残るでしょう。民族を証明するものはそれぞれの民族にあるけれど、日本では能や短歌のやまとことばがこの国を証明するものになると思います。

ともに切磋琢磨した同年代の歌人の多くが世を去り、2017年には夫で歌人の岩田正氏も亡くなった。

その寂しさも歌の種に、平成の次の時代に向け、馬場あき子氏は言葉をさらに研ぎ磨く。

平成になって、湾岸戦争、9・11、3・11と続いています。災害は巨大化し、世界の戦争は止まない。テロリズムは横行する。その終末感の中で、人の心には「生きている間に何か残したい」という欲もある。今、人々はそういうせめぎ合いの中で生きているんじゃないでしょうか。

かといって、近代や戦後のように面白いものが外からは入ってこない。だから日本的なものに目が行く。建築だって、日本的なものを取り入れようとしたものが増えているでしょ。政治や社会に対して自分では何もできないけれど、何かを表現したい思いがあって、日本の小さな文芸に光が当たっているのだと思います。

私自身は今後できることは限られてきます。だんだん身体が動かなくなるのだから、仕方ない。だからといって絶望はしないの。だって、人間くらい面白いものはないじゃない。老いてはじめてわかることもあるのよ。もちろんそれも歌にする。それが歌人というものですよ。