和紙の代表的な産地、福井県越前市。この地では六世紀頃に和紙づくりが始まったとされ、

現在も書道用、襖用、賞状用等、多様な紙がつくられている。

中でも楮を原料とする奉書は美しさと耐久性にすぐれることから、古代より時の権力に公文書として用いられ、

江戸時代、幕府に献上される越前奉書には、「御上天下一」の捺印が許された。

その当時とほとんど変わらぬ製法で越前奉書をつくるのは九代岩野市兵衛氏のみの今、

「市兵衛奉書」は越前和紙のみならず和紙全体の価値を世界に証明する役割を担っている。

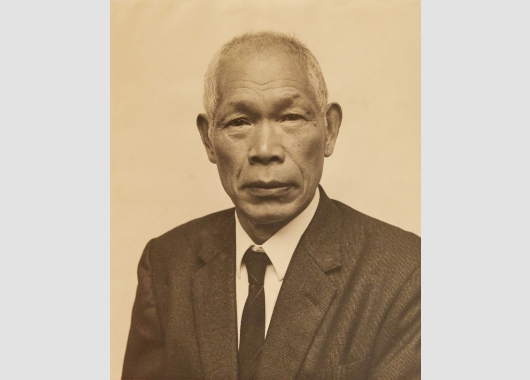

岩野市兵衛(いわの いちべえ)

1933年福井県今立町(現・越前市)生まれ。父親は、のちに「越前奉書」で国の重要無形文化財保持者(人間国宝)に認定された八代岩野市兵衛。小学校時代から家業を手伝い、父の没後、1978年九代岩野市兵衛を襲名。1987年ボストン美術館蔵の葛飾北斎木版画複製のための奉書を漉くなど、世界の美術館や版画家に奉書を納めている。1997年福井県指定無形文化財「手漉和紙技術 越前生漉奉書」保持者に、2000年「越前奉書」で国の重要無形文化財保持者に認定。2003年旭日小綬章受章。

越前奉書を専門とする紙漉きの家に生まれた九代岩野市兵衛氏。

少年時代は、戦中戦後の日本中が大変な時代と重なる。

戦後の紙不足で家業は忙しく、手伝いをしないわけにいかなかった。

私の父親である八代岩野市兵衛は次男でした。普通は長男が家を継ぎますが、長男は体が弱くて分家をしたんです。ところが、父親は戦争でシベリアに抑留されてしまい、戦後、家の仕事は私の母と長男の叔父さん夫婦で細々とやっていました。終戦の年、私は小学校五年生で、体も大きいほうでしたので、学校から帰ると手伝いをさせられました。

父親が帰ってきたのは私が中学一年のときです。体の大きい頑丈な人だったのに痩せ衰え、半年ぐらい仕事はできませんでした。回復すると今度は東京でたくさん注文を取ってきて、ものすごく忙しくなりました。

職人の仕事は叱られて上手になるといいますが、うちは違いました。父親は声の大きい人でしたが、仕事で怒鳴られたことは一度もありません。何かうまくいかないと「こうしたらいい」と教えてくれました。そのかわり、父親にも叔父さんにも「ごまかすな」「手抜きをするな」と何回も言われました。私の家は代々頑固な性格というか、曲がったことをしない。私もよその人から「おまえの性格、親父にそっくりやな」「喋り方も一緒やわ」と言われます。

岩野市兵衛氏の工房がある福井県越前市大滝とその周辺の集落四つをあわせて「五箇」と呼ぶ。五箇は古代より和紙づくりが行われてきた和紙の名産地である。言い伝えでは、あるとき五箇を流れる岡本川の上流より美しい女性が現れ、「この谷間の土地は広い田畑をつくれないが、清水に恵まれているので紙を漉くがよい」と紙漉きの技術を村人に教えたという。

奈良時代、越前国府を通じて五箇の紙は中央にも送られ、また大瀧寺(現在の大瀧神社)を通じて写経用の紙が全国に渡った。中世、五箇の製紙業者は「紙座」をつくり、権力者が戦乱で変わっても特権を維持し続けた。また、法令などを発するための上質の紙は「奉書」と呼ばれ、江戸時代は五箇で幕府や福井藩のための奉書がつくられた。また、江戸時代は庶民向けの紙の需要も高まり、明治時代になると新政府の札をつくるため五箇の職人が大蔵省に招かれ、透かしの技術を開発した。

その伝統は今に残り、五箇は和紙の業者が軒を並べ、多様な和紙づくりを行っている。

父の八代は、昭和43(1968)年、国の重要無形文化財保持者(人間国宝)に認定された。

同時に認定された島根県の安部榮四郎とともに、和紙職人として初めてだった。

九代も平成12(2000)年に同じ認定を受ける。和紙職人として三人目である。

人間国宝というと、たとえば漆の先生がきれいな、すばらしい仕事をなさるでしょ。私はそんなことはできなくて、ただ製造工程を追っています。越前和紙は千五百年の歴史がある中で、私のところは九代目の私まで三百三十年くらいになると思うんですけれども、その間「奉書しか漉かない」と頑なに守ってきただけで、製造工程が文化財なだけです。だからここに来られる人には「先生と呼ばないでください」と言います。みなさんも「市兵衛さん」でいいです。

うちの紙のつくり方で昔と今で違うところといえば、一番は、昔は石川県の楮を使っていたのが取れなくなって、那須楮に変わったことでしょう。道具でいえば、楮を煮る釜が薪を燃やしていたのがボイラーになりました。炊いた楮を叩くのに、今は一部機械を使います。また、今は楮をソーダ灰で煮ていますが、昔は植物の灰を使いました。蕎麦の藁の灰はすごくいい けれど、今は蕎麦も機械で収穫するので藁がないのです。ただ、今も藍染のときは植物の灰を使います。変わったのはそのぐらいでしょうか。

よそはものすごく変わっていると思います。楮は外国産ですし、もっといろんな薬品を使って工場でつくります。だからうちの父親は「よそを見るな」と言いました。うちのやり方では、材料にお金がかかるし、たくさんつくれないから儲かりません。けれど「市兵衛さんの奉書がいい」と言ってくださる人がたくさんおられます。

第二次大戦後、「市兵衛奉書」の主な顧客は、浮世絵工房や版画作家である。

版木を変えて二百回以上刷っても傷まない強さ、細かな表現も鮮明な繊細さ、

長く変色しない耐久性があるためである。日本の美術品の修復にも用いられ、

ルーブル美術館など外国の美術館からも注文が来る。

その厚さの分の材料を入れて、がばっとすくって何度も小さく縦横に揺するのは「ため漉き」。うちのは「流し漉き」といって、何回もすくって、その厚さになるまで繰り返します。漉いて重ねていくと、だんだん原料が少なくなります。原料が少なくなっていく中で厚さをずっと同じに漉くのが難しい。

できあがった紙の断面を大きく拡大すると、楮の繊維の間に空気が入っています。何度も漉いて層ができるからです。一枚の紙をさらに薄くめくることもできます。これが昔の屏風とかの修復で、欲しい厚さに調整できて都合がいいらしいです。

ルーブル美術館では、世界中の同じような紙を集めてテストをしたそうです。それでうちが一番よかったと言われました。やっぱり紙の丈夫さ、それから光沢や耐久性というか、永年保存に耐える紙だということを認定なさったんです。書でもうちのがいいと使ってくださる人たちがあります。忠実につくっているということが、紙のすべてに影響するのだろうと思います。

利益追求が賢いことなら、

岩野市兵衛氏は愚者であろう。

しかし、越前の伝統を継いで、

手を抜かずに本物をつくるという覚悟、

そして美しい水がなければ、

どんな賢さもその宝をつくれない。

(後編へ続く)