芸術の分野でも日本では出身大学や師系など縦の関係が重視されがちだ。

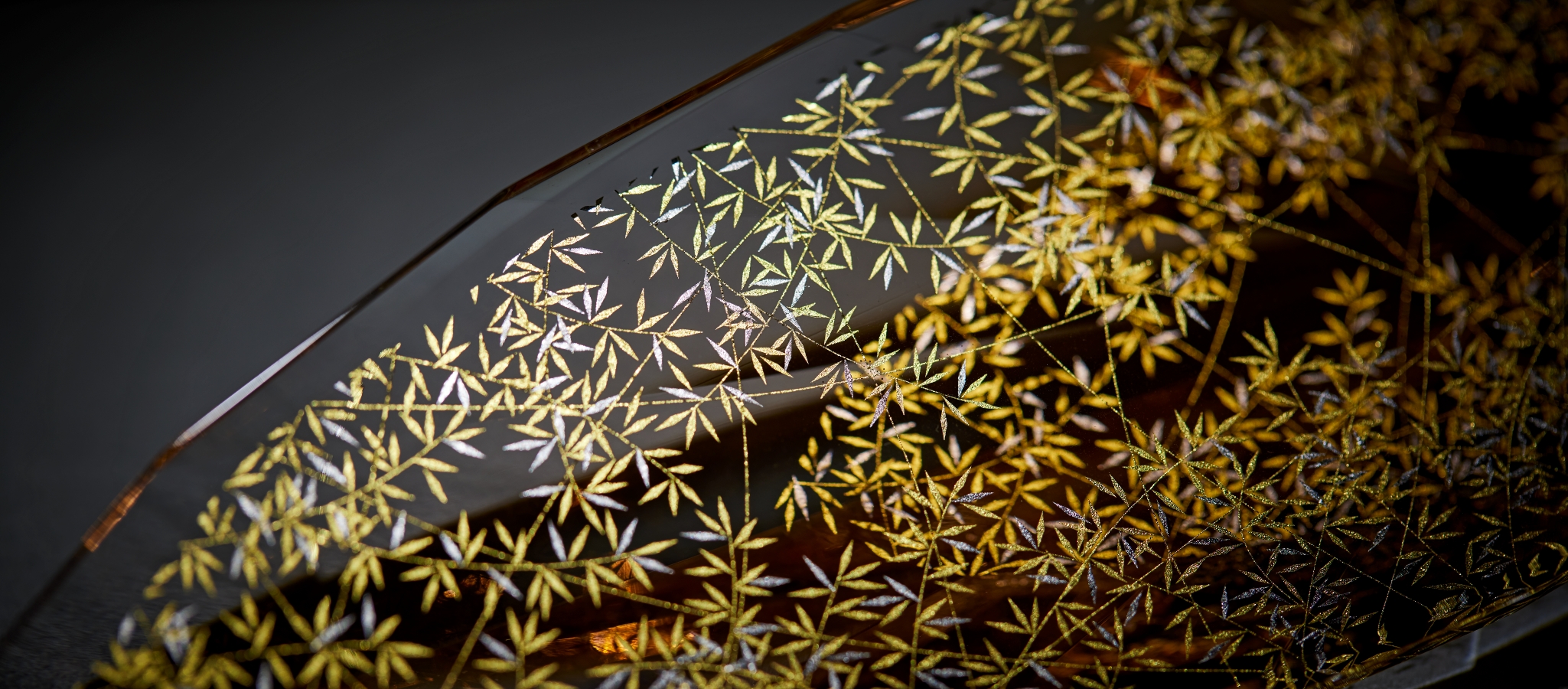

大学で日本画を学んだ截金作家として工芸界で認められつつあった山本茜氏は、

截金ガラスを始めたことにより分野の枠から少しはみ出した存在となってしまった。

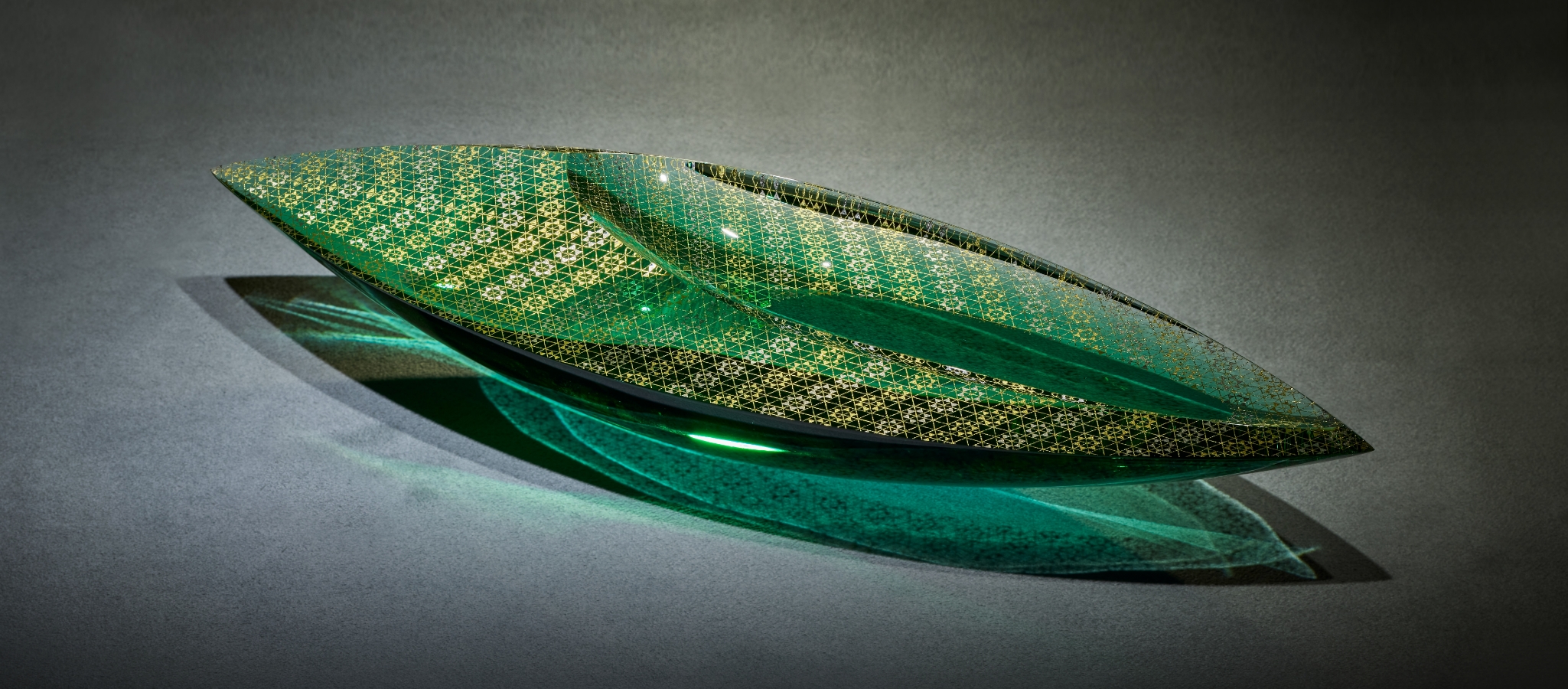

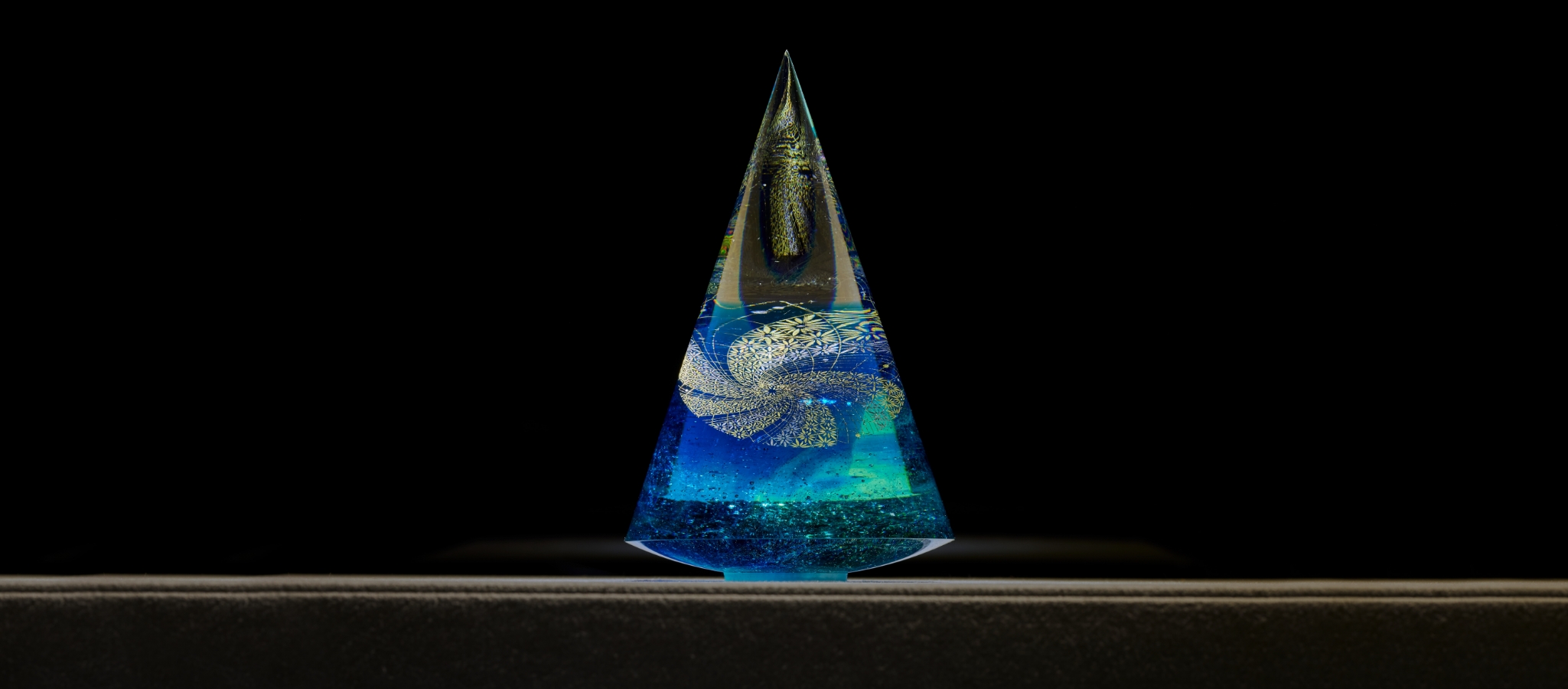

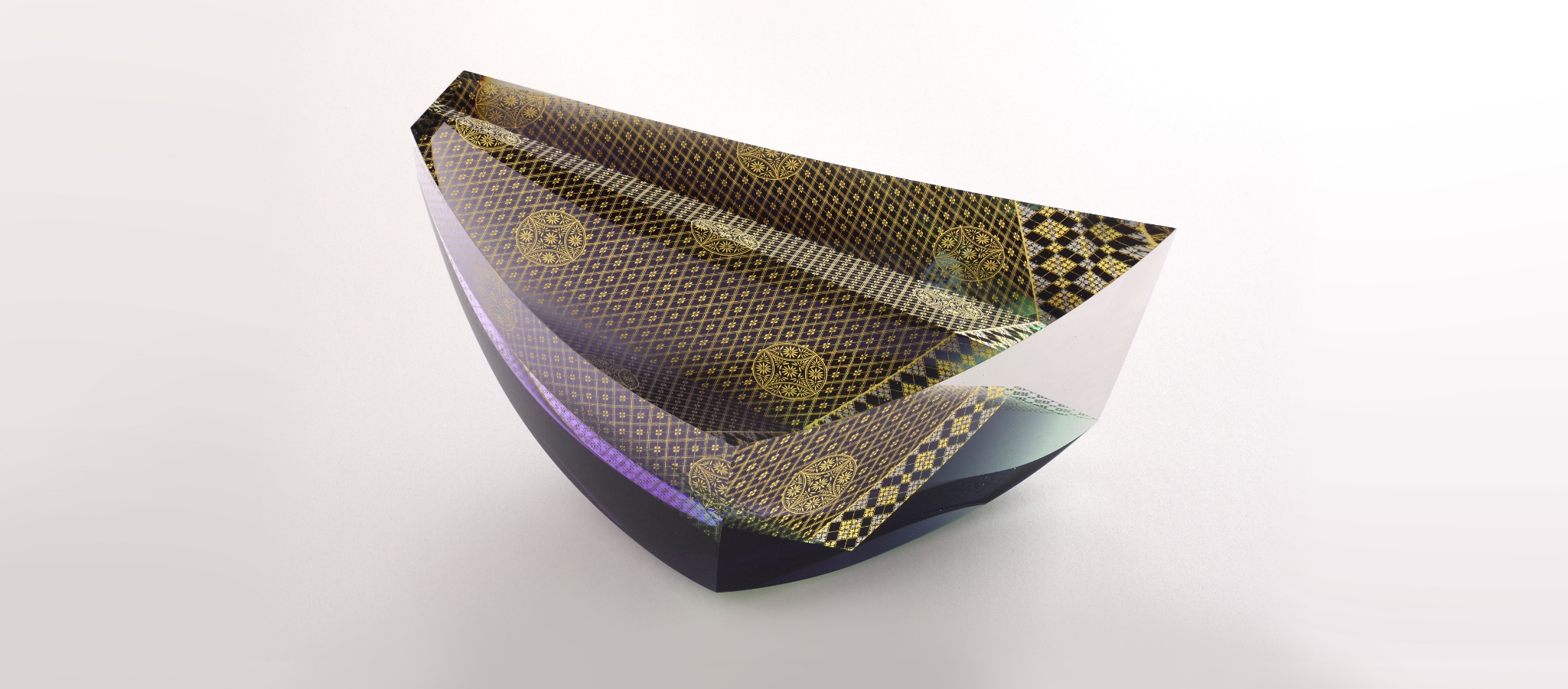

しかし、日本的でありながら斬新な美の表現は海外からも注目され、

アートと工芸の境界があいまいな現代を象徴する作家のひとりとなっている。

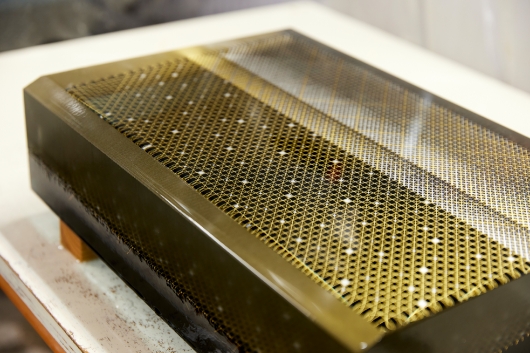

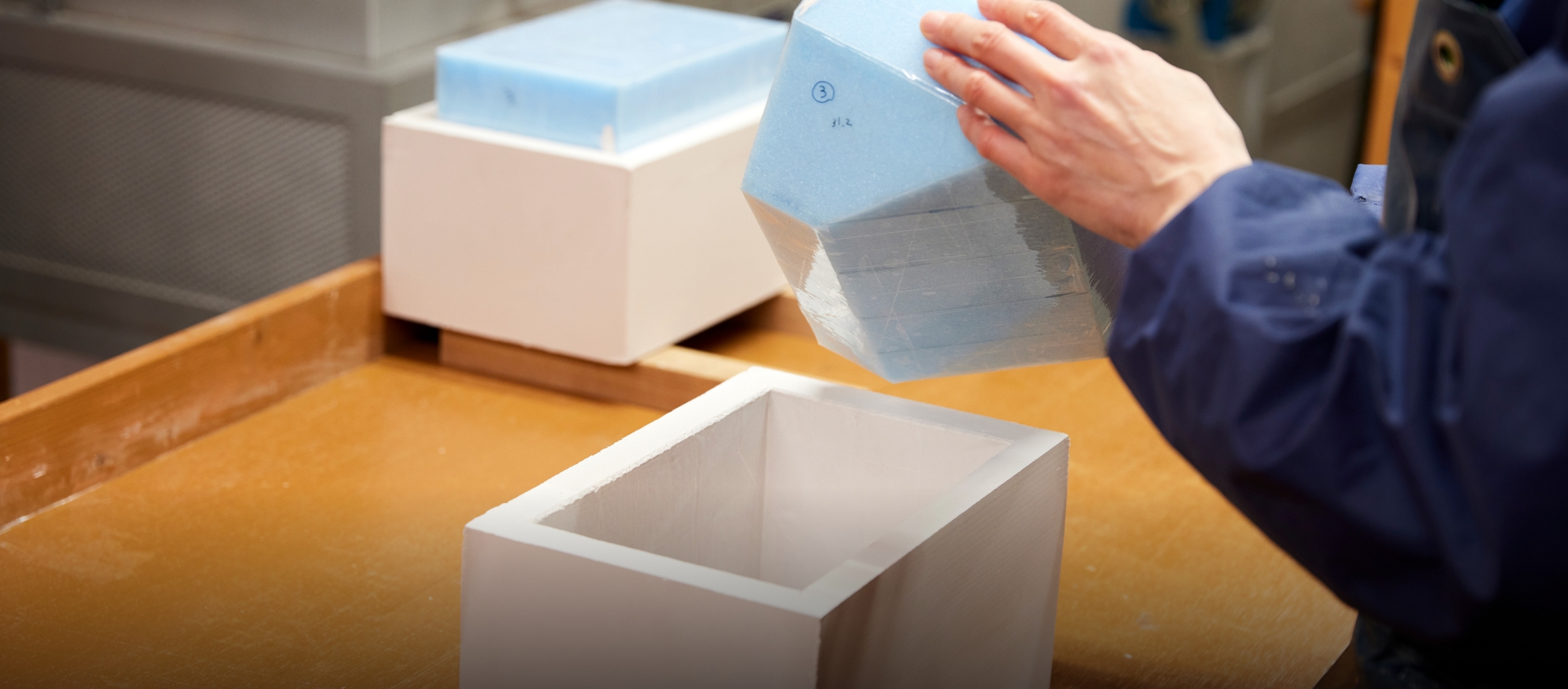

截金をガラスに封入する技法を確立し、富山ガラス造形研究所を卒業した2011年、

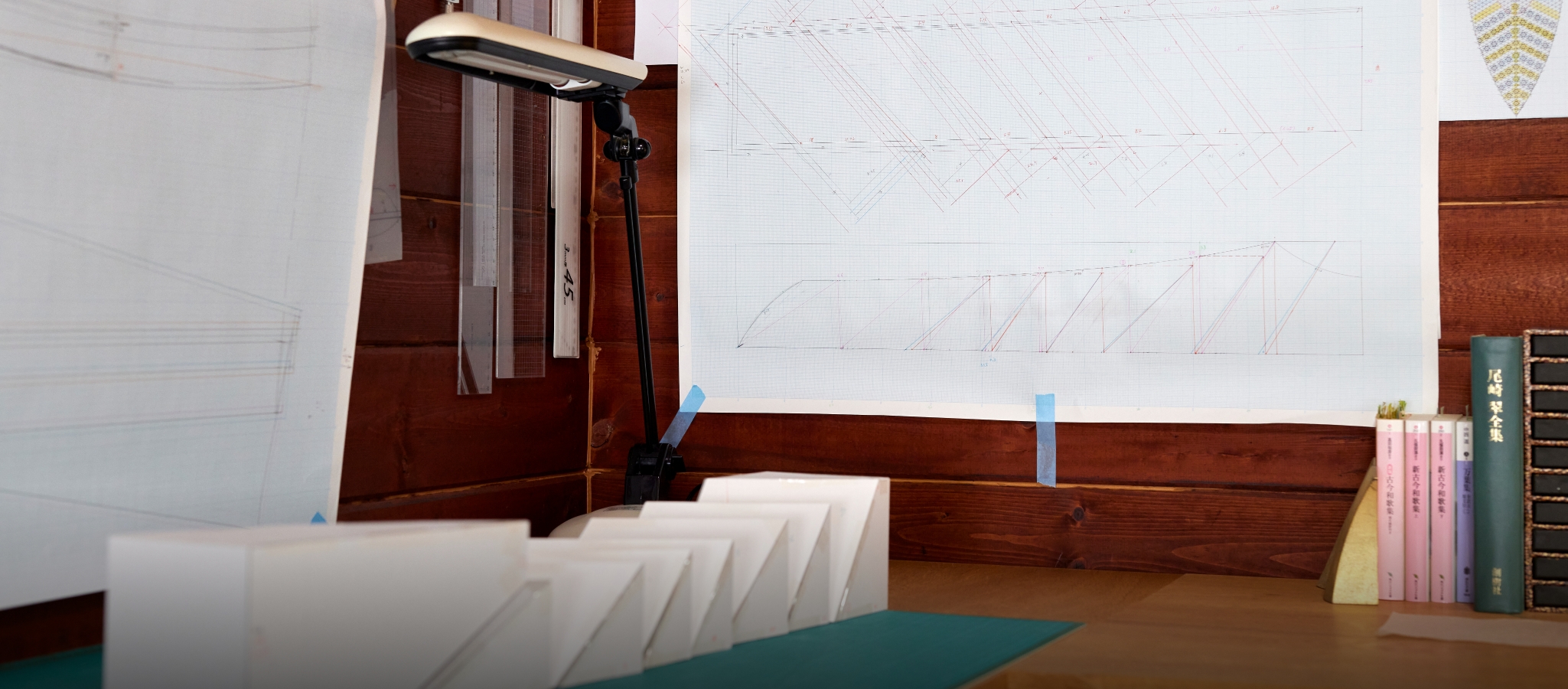

山本茜氏は京都市内に自分の工房を設立した。

ガラスの学校を卒業したばかりの若手作家は、ふつうはレンタル工房を借りて作品をつくります。でも、私はレンタル工房での制作に不安がありました。截金ガラスでは融着するガラスを真っ平らに研磨する必要があるのに、レンタルでは機械の鉄板の微妙な歪みを自由に直せません。迷ったときに思い出したのが截金の師、江里佐代子先生の「道具の貸し借りをしてはいけない」という言葉です。精密に調整した自分専用の道具を揃えるのがプロとして最低限のことなら、機械を揃えて工房を持つべきだろうと思いました。

資金集めではいろいろな方に助けられました。高校の同窓会の支援や、女性の起業を応援している銀行の融資などで、なんとか中古家屋つきの土地に工房を建てることができました。車がないと生活できない不便な環境ですが、ここには平安時代と変わらない京都の自然があります。闇の暗さや蛍の明るさは、ここで初めて知りました。

京都の市街地に行くことはほとんどありません。他の作家の作品を見ると影響を受けてしまうので、展覧会も行かないようにしています。私の場合、自分の内面を深く見つめる時間が作品づくりに一番大切です。

工房をつくったものの、作家としての成功が約束されていたわけではない。

截金ガラスの技術は賞賛されていたが作品としての評価はまた違い、失望も味わった。

はじめは展覧会に出品すると審査員の方々に「初めて見るものなので、どう評価していいのかわからない」と言われました。外国の学芸員や批評家は自分がいいと思えばそのまま評価してくれますが、日本では個人の美意識で評価することをためらってしまうようです。肩書きも無い、何の評価もされていない私でしたが、一般の方々が感動して作品を買ってくださいました。その方たちのおかげで作家を続けることができました。

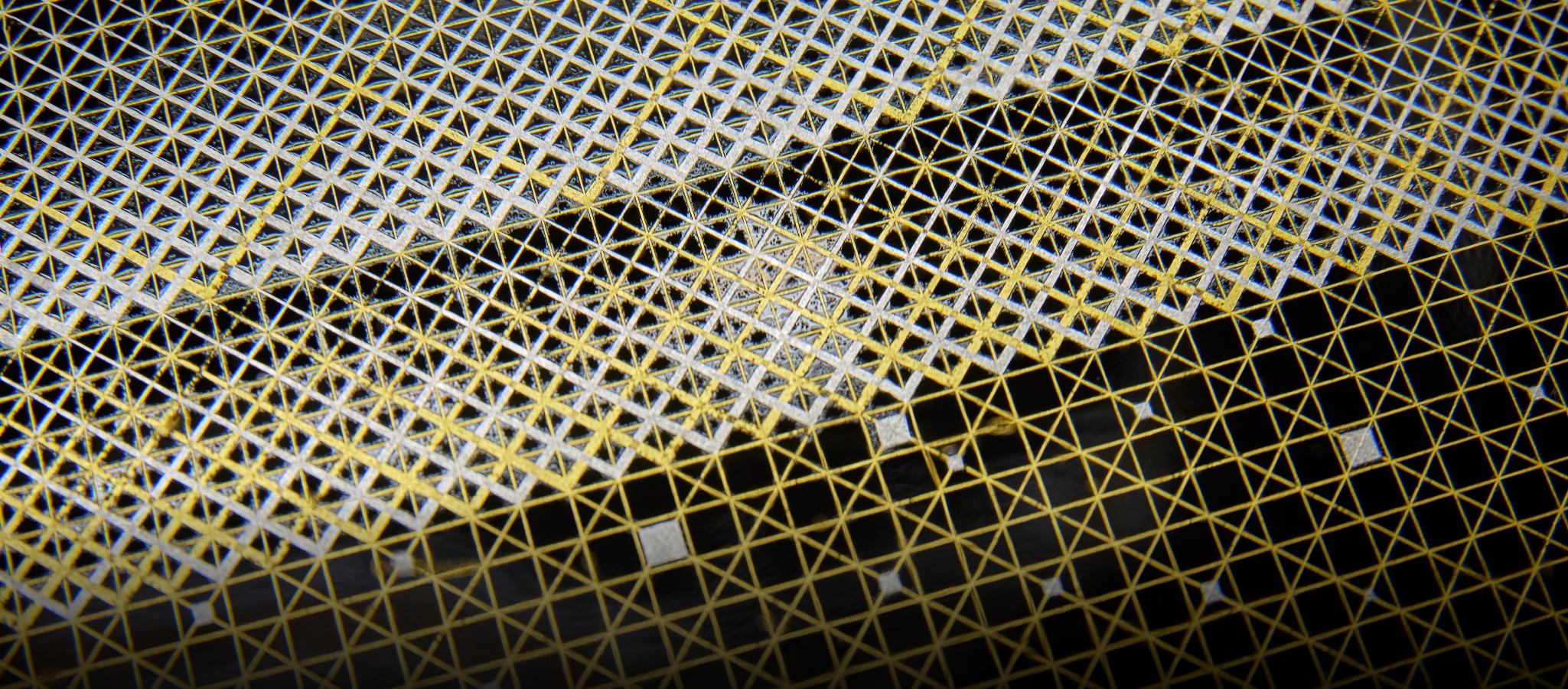

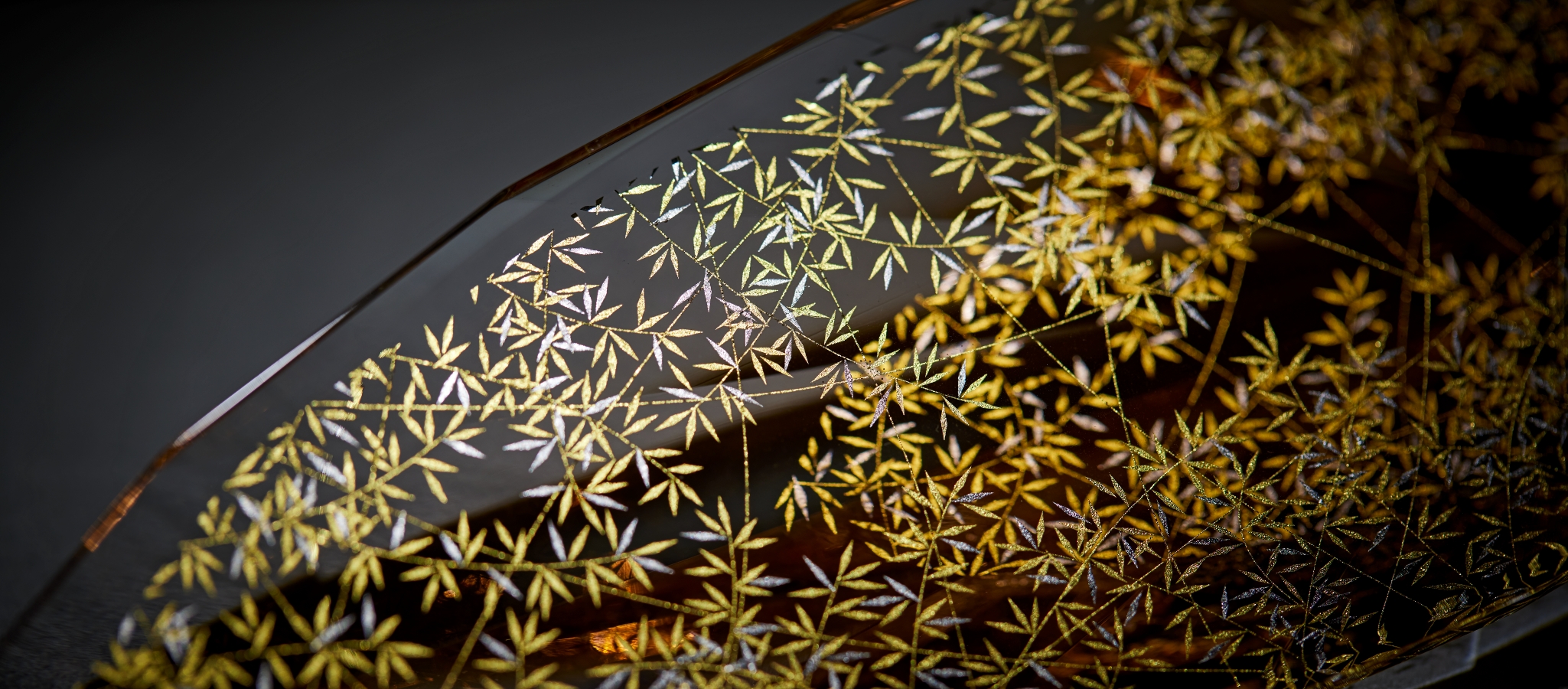

截金ガラスの制作はお金も時間もかかります。材料費やランニングコストが高い上に、色や形が違うと炉の温度や徐冷の時間などを変えなければならず、その作品に最適な条件が見つかるまでは実験を繰り返しています。作品を近寄ってみたときに、少しでも技術的な綻びがあれば見る人の気持ちが冷めてしまうので、その時はつくり直します。

「あれと同じものを」と依頼されることもありますが、経済的に効率が良くても一つの作品を繰り返してつくることはしていません。自分の頭にあるイメージが形になったものを見たいという思いが制作のモチベーションになっているので、今つくりたいと思うものをつくるので精いっぱいです。

截金ガラスを始めて以来、『源氏物語』をテーマにしたシリーズを続けている。

『源氏物語』は山本茜氏にとって中学時代からいつもそばにあり、

尽きることのない泉のようにインスピレーションを与えてくれる存在である。

『源氏物語』を好きになったきっかけは、中学二年の古典の授業で読んだ「桐壺」です。試験用の暗記で、平安時代の言葉の美しさの虜になりました。とくに光源氏の母である桐壺更衣の辞世の歌、「かぎりとて別るる道の悲しきにいかまほしきは命なりけり」の魂の絶唱が刺さり、桐壺更衣の悲しみを思って心が揺さぶられました。

読むたびに感想が違い、気づきがあるのも『源氏物語』のすごいところ。さまざまな着眼点があって、読み返すたびに初めて気づくことが必ずあります。数年おきに『源氏物語』を読み返すことで自分の成長を確認しているようにも思います。

ずっと自分のそばにあった『源氏物語』ですが、若いときは国宝源氏物語絵巻や源氏絵など有名な作例に影響を受けすぎてしまい、自分なりの『源氏物語』を日本画で描くのは難しいと感じていました。ところが截金ガラスを始めると次々と五十四帖のアイディアが降りてきたのです。自分に合った表現に出会って、創作の扉が開いたのでしょう。比較的簡単にできるものから作品化し、二十二帖分の作品が完成しました。残りの作品には今の私の技術ではできないものもありますが、生涯をかけて完成させたいです。

平安時代には何年もかけ祈りをこめて仏像や仏画をつくるのは当たり前のことでした。截金ガラスの制作は膨大な時間がかかり、小品でも半年、大きな作品だと最長七年かかったものもありますが、私も平安時代の職人たちと同じように、全身全霊をかけて一点一点を大切に制作したいです。

美しい物事を「光る」とも表現した平安の人々。

その美意識に憧れ、截金ガラスという

光の工芸をつくり出した山本茜氏。

人の手にしかなしえない繊細な輝きには、

作品に接する人々の喜びを願う

日本のものづくりの心が息づいている。