![[Part.1]江戸の商いを支えた「神田佐久間町界隈」](images/part1/title.png)

「秋葉原駅南」の信号から東の清洲橋通りにかけて、神田川の北岸には、神田佐久間河岸と神田佐久間町という町が広がっています。町名は佐久間平八という材木商が住んだことに由来するといわれ、江戸でも早期から商人や職人が集まった地域でした。その発展の原動力になったのが神田川であり、河岸です。

江戸市中を流れていた古い神田川を隅田川につなぎ、水害に備えるとともに江戸城の北側の護りとするために堀割工事を推進。そして誕生した新しい神田川は、隅田川河口にあった江戸湊と内陸部を結ぶ重要な水路でもありました。徳川家康が江戸築城の際に集めた駿河や三河、紀伊などの材木商は、その後も免許を与えられ、水運の利に恵まれた神田や日本橋で資材の供給という面から江戸の発展を支えました。

また、万世橋の南側、現在の神田須田町には「やっちゃ場」と呼ばれる青物市場があったことが知られています。神田川沿いの河岸から荷揚げされた青物が、界隈の約4万9500㎡に及ぶ市場で取引され、駒込や千住と並ぶ江戸三大市場の1つとして江戸・東京の食卓を支えました。

材木置場は後に防火上の観点から役割を木場に譲り、神田市場は外神田を経て現在は大田区へと移転しました。しかし、商いの町としての伝統が今も受け継がれているのはご覧の通りです。

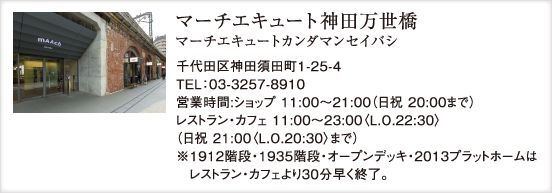

レトロなレンガ造りの建物に集まる洗練されたカフェやインテリア店。その一角から1912階段と名づけられた静かな階段を上がるとプラットホームが現れます。万世橋のたもとにある「mAAch ecute(マーチエキュート)」。かつて中央本線のターミナルとして、銀座と並ぶ賑わいをみせた「万世橋」駅の遺構をリノベーションした商業施設です。

1912(明治45)年の開業当初は、「東京」駅を手がけた建築家・辰野金吾の設計による駅舎は貨物用エレベーターなど、当時最先端の設備を備えていました。しかし、関東大震災で駅舎が消失。また「秋葉原」駅の旅客営業開始や「神田」駅開業もあって次第に存在感を失い、1943(昭和18)年に営業が休止されます。一方、1936(昭和11)年に併設された「鉄道博物館」はそのまま残され、1948(昭和23)年に「交通博物館」に改称。70年にわたって鉄道ファンや子どもたちに愛されます。そして、その博物館としての役目をさいたま市の「鉄道博物館」に譲り、旧「万世橋」駅は2013(平成25)年、再び東京の先端スポットへと返り咲くことになりました。

建物は、現在では珍しい「覆輪目地」という手法で仕上げられた1912階段のタイル壁など、一部を除き往時の姿をそのままに残し、空調設備なども雰囲気を損なうことがないよう配慮して設置されています。また、「周辺エリア活性化型商業施設」としてショッピングだけではなく、ワークショップやイベント、地域関連組織の出版などを通じて、積極的な情報発信に取り組んでいます。これまでの秋葉原のイメージとはひと味違うスタイリッシュな息吹を感じさせてくれる、神田エリアの新しいシンボルです。

神田須田町の大通りからは一本奥まった地にひっそりと鎮座する「柳森神社」。その創建は古く、室町時代、太田道灌が江戸城の鬼門除けのために佐久間町に多くの柳を植え、その森に京都伏見のお稲荷様を勧請したことに由来するといわれます。1659(万治2)年に神田川の堀割工事にあたって現在地に移されました。江戸時代には商売繁盛の神様として賑わい、日本橋の椙森神社、新橋の烏森神社と並び江戸三森の1社とされました。

広いとはいえない境内ですが、祭神の倉稲魂大神をはじめ、金比羅宮、秋葉大神、明徳稲荷、福寿神の式内社が祭られ、そこが都心であることを忘れさせるような森厳な空気に満ちています。江戸期に盛んだった冨士講の石碑も数多く安置され、往時の信仰を物語る貴重な資料として、境内に残る数々の力石とともに区の指定有形民俗文化財になっています。

凜とした雰囲気の中で、どこかほっとした気持ちにさせてくれるのが、境内に祀られた狸。これは、「おたぬきさん」と呼ばれる福寿神の式内社にちなむものです。福寿社は五代将軍綱吉の生母である桂昌院が江戸城内に創建したと伝えられています。「他に抜きんでる」ということから立身出世や勝負事に御利益があるといわれています。

江戸期から受け継がれてきた商業地としての伝統。時代が変わり、人々の生活や扱う商品が変わってもその伝統は受け継がれ、各種の産業の黎明期を担いました。

岩本町から東神田にかけての静かなビジネス街が、年に2回、多くの人々で賑わいます。衣類やバッグ類などが格安で販売される「ファミリーバザール」です。元は岩本町で働くアパレル関係者やその家族、知り合いなどが対象でしたが、来場者が年々増え、街の代表的なイベントになりました。

アパレル問屋街としての岩本町の歴史は古く、江戸時代、神田川沿いに造成された土手に古着屋が多く並んだことに始まります。明治・大正を経て、ファッションが着物から洋服に変わっても、古着マーケットとしての役割は変わりませんでした。そして第二次世界大戦後、繊維メーカーがこの地を復興し、洋服の一大生産地に発展しました。

そして、神田エリアを代表する専門街といえば秋葉原の電気街です。戦後に無線やラジオの露天商が集まったことに始まり、家電量販店などが集積する電気街に発展。オーディオやパソコンなど、それぞれの時代の先端を走る電化製品の普及を牽引してきました。

近年は、街並みも、そこで扱われる商品・サービスもめまぐるしく変貌。往年の雰囲気を懐かしむファンも少なくない秋葉原ですが、時代とともに変化するこのパワーこそが、江戸期から受け継がれた、神田という地のDNAなのかもしれません。

幕末に興味がある方は「お玉ヶ池」という名前に聞き覚えはありませんか?坂本龍馬に西洋砲術を教えた佐久間象山が私塾を開き、北辰一刀流の創始者・千葉周作の道場「玄武館」があった地として幕末史に登場。界隈は儒学者や漢学者、詩人、画家などが多く集った文教の地でした。

漢方、蘭方を問わず医師も多く、日本の西洋医学の幕開けを告げる医療機関である「お玉ヶ池種痘場」が置かれたことでも知られます。蘭方がまだ日陰の存在であった当時、シーボルトに師事した伊藤玄朴、大槻俊斎らが作ったお玉ヶ池種痘場。後に神田和泉町に移転して官立になり、明治以降は他の医療機関との合流などを経て東京帝国大学に発展。現在の東京大学医学部の礎になりました。神田和泉町の跡地は、帝国大学医学部附属の第二医院が置かれた後、三井慈善病院(現在の三井記念病院)になりました。近隣は医療にゆかりの深いエリアですが、そのルーツがお玉ヶ池だったのです。

江戸初期には不忍池に並ぶ大きさだったと伝えられるお玉ヶ池。寛政の頃には埋立により寺院や武家屋敷が建ち並んでおり、幕末には池はさらに小さなものになっていたことでしょう。現在はその痕跡さえなく、神田岩本町2丁目の玉池稲荷やお玉ヶ池種痘場跡の碑などが、わずかに往時を偲ばせます。

Copyright DAIWA HOUSE INDUSTRY CO.,LTD All rights reserved.