鮎の笹焼きは「だるまや」オリジナルの料理で、陶器の消し壺を使っている。

昭和3年に川の淡水魚を扱う魚屋を始め、現在は郷土料理も出す店となった「だるまや」。当時から鮎の換金所の役割を果たしており、今では出荷所として午後3時頃になると釣り師が釣ったばかりの鮎を持参してきて賑わう。取材日も、早い時には朝4時に川に入ると話してくれた釣り師が訪れ、釣果を聞くと「よかったよ!」と笑顔で答えてくれた。

「だるまや」が現在地に出荷所と料理屋も兼ねるようになったのは近年のこと。夏には「郡上鮎」、春にはこんてつ、たらの芽などの山菜、天然のアマゴやイワナ、秋には松茸や舞茸などのキノコ類、冬にはイノシシといった地域の郷土料理をいただける。

「築地にも出荷しているけど、今朝もお客さんから、さすが郡上の鮎は香り高いし味もよいと評判が聞こえてきた。やっぱり山林があって雪解けの水が流れて、川によいプランクトンがいる、長良川の自然環境がいいんだと思うよ」と二代目の河合正則さんは話す。その鮎を存分に使ったのが、天然鮎三昧定食、天然鮎すし、鮎の笹焼きだ。天然鮎三昧定食は沢煮、魚田、天ぷらなどさまざまな料理法で「郡上鮎」が使われる。鮎の笹焼きは「郡上鮎」を笹の葉とともに炭で蒸し焼きにする一品。笹の香りが移り、見た目も味も香りも夏らしい趣を堪能できる。

店舗併設の出荷所から、いつでも新鮮な「郡上鮎」が手に入る。だからこそ鮨から煮付けまで、鮎の可能性を追求してきた美味しさがここにはある。

1日に300から500個つくるという水まんじゅう。その日その日につくるため、売り切れ仕舞。

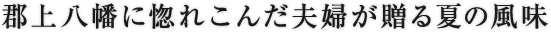

店頭には、地下から汲み上げた井戸水の中ではんなりとした風情を見せる水まんじゅうと、ご主人の城戸美嗣さんが釣ってきた「郡上鮎」の塩焼きが並ぶ。地域の子ども達や観光客がふらりと立ち寄る「やなか屋本舗」は、京都・清水で着物に携わる城戸さん夫妻が15年前に開いた。もともと釣りと食べ歩きが好きで日本全国を巡ってきた城戸さん夫妻。中でも鮎釣りの楽しさと美味しさに魅せられ、「水がきれいだし、自然も人もいい」と郡上八幡に惚れこんだのがきっかけだ。

こし餡、抹茶餡、イチゴ餡、柚子餡の4種がある水まんじゅうは、吉野葛とわらび粉で炊き上げた生地を猪口に流して固めたもの。ひんやりした地下水とともに流し込むようにひと口でいただく。ひんやり、つるんとした喉越しと上品な餡の甘みが爽やかさをもたらしてくれる。店の前で郡上おどりが催されると、皆一服の清涼剤として口にしていくという。鮎はもちろん長良川と支流の吉田川でご主人が釣り仲間とともに釣ってきたもの。ほかにも店内では信州の蕎麦や熊本の卵かけご飯など数は少ないながら産地にこだわったメニューも味わえる。

お店は夏から秋にかけてのみの開店だが、毎年訪れるリピーターも多い。趣ある水まんじゅうと香ばしい鮎の塩焼きで、郡上八幡ならではの夏を堪能してみてはいかがだろうか。

うな丼。「吉田屋美濃錦」は関西風の蒲焼きが香ばしいと評判だ。

「鰻の一番美味しい季節は冬。皮はかたいけど脂がのる。しかし夏は脂は少ないけど、皮が柔らかくて全体的にパリッと仕上がる。つまり一年中美味しい」と話してくれたのは「吉田屋美濃錦」の四代目の主人棚橋信互さん。明治13年創業の料理宿、吉田屋を母体に料理専門として始まった老舗だ。鰻がメイン、解禁後は鮎もメニューにのぼる。鰻は、三河一色や鹿児島などその時によって質のよい国産ものを使い、店内にある井戸水でたててから料理される。たてるとは、鰻を3日から1週間ほど郡上の地下水で泳がせること。そうすると身が締まって臭みがぬけ、色も茶色っぽさから青っぽさへ変わる。

裂き8年、串3年、焼き一生とはいうが、棚橋さんは「若い時分からずっとやってきたから、自分のパターンというか一番いい焼き方が決まっている。鰻はシーズンや仕入れ先によって感じが違うけれど、手に伝わる焼き加減や匂い、見た目の色、脂の落ち具合など、勘みたいなものが働く」という。鰻の料理法は江戸前と違い、腹から割き、蒸さない関西風。戦後から使ってきたタレにつけて焼き上げた蒲焼きは、咀嚼した途端、外はパリッと中はフワッとした食感で、余計な脂を落とした鰻に甘辛さが絶妙に絡み、タレと焼きの香ばしさがよい加減に炊かれたご飯の箸を進ませる。

「本当においしいものを知っている人が、それをとれる場所で発信していくことが自分の役目だと思っている」と話す棚橋さんの鰻や鮎へのこだわりをまさに体感してほしい逸店である。

Copyright DAIWA HOUSE INDUSTRY CO.,LTD All rights reserved.