かつて金融機関だった歴史的建造物を利用したホテル。

旧日本郵船株式会社小樽支店は日露戦争の講和条約に関わる会議が開かれた由緒ある場所だ。

旧国鉄手宮線跡。北海道で最初の鉄道として石炭輸送を目的につくられ、昭和60年に廃止された。

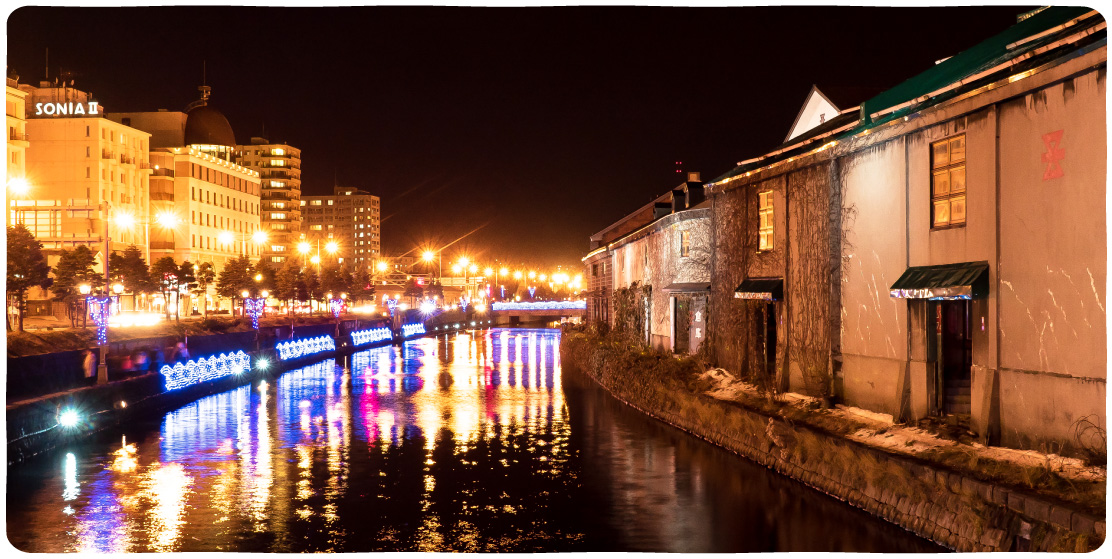

札幌から約35㎞西に位置する小樽は、

年間800万人近くの観光客が訪れる

一大観光都市。

この街の歴史は、至るところに残された

石造りの倉庫や建造物、

そして運河に面影を残します。

もともと日本海に面する小樽は、

江戸時代から北前船が寄港する漁村でした

明治時代に入り、ニシン漁による繁栄で

小樽経済の基盤を築きます。

一方、札幌に近いことから

北海道開拓の玄関口になり、

資材などを荷揚げする

産業港としても成長します。

明治13年、北海道初の鉄道が

札幌と小樽間で開通すると、

石炭をはじめ道内から道産物が

小樽に集まるようになり、

国内だけでなくロシアなど

海外とも交易が盛んになりました。

ニシンや石炭で蓄えられた

莫大な富は小樽を潤し、

日本銀行など多くの銀行や

商社が小樽に集まります。

こうして"北のウォール街"と呼ばれるほど、

小樽は北海道経済の中心になったのです。

しかし戦後、ニシンの不漁と石炭にかわる

石油の登場によって、小樽の産業は

急速に陰っていきました。

ニシンや石炭を載せて船が

行き交っていた運河も、埋め立てか

保存かの議論が10数年続きました。

最終的に散策路が整備されて

今の小樽運河として再生されたのが昭和61年。

今では、石炭やニシンの保管や

貯蔵に使われた倉庫、

金融機関として建てられた建造物も

お店や博物館、ホテルとして新たに蘇り、

小樽運河とともに多くの人々を

魅了しつづけています。

三角市場。小樽や近海で獲れた新鮮な魚介が買えたり食べられたりするとあって、人気の観光スポット。

小樽の祝津にある展望台からは日本海と網元の住宅である鰊御殿が望め、一帯がニシン漁で賑わった面影を偲ぶことができる。

「三号館」和のフロアに並んでいた華やかな硝子器。

小樽では明治時代につくられた倉庫や建造物は木骨石造でできている。

グラスや器だけでなく、カラフルなステンドグラスのインテリアまで扱う「三号館」洋のフロア。

小樽駅の南側に、かつての栄華を偲ばせる

倉庫や建物が並ぶ堺町通りがある。

この一郭にガラスショップをはじめ、

小樽のワインや地酒を扱うショップ、

ヴェネツィアの伝統ガラスを展示・販売する

ミュージアムなどを展開するのが、

今や小樽を代表する「北一硝子」だ。

「北一硝子」は、小樽の暮らしと

深く関わりながら100年以上商ってきた。

中でも「三号館」と呼ばれる石造りの倉庫は、

もとは水産加工品の保管のために

明治時代につくられ、

昭和58年に先駆けて店舗に再生された。

館内には、167個もの石油ランプが使われる

「北一ホール」や

和・洋・カントリーに

分かれたショップなどが入る。

「小樽は石炭やレンガが集まり、

ガラスをつくりやすい環境が整っていたんです

と話してくれたのは、広報課の岡田さん。

明治34年に浅原硝子として、

当時生活の必需品だった

石油ランプの製造をはじめると、

明治43年にはニシンなどを獲る

定置網の浮き玉の製造もはじめた。

やがてプラスチックの登場や

漁業の衰退で変わりゆく

ライフスタイルに合わせ、

テーブルウェアが中心になる。

「北一硝子は生活に密着した

ガラス製品をつくっています。

季節にあわせた商品展開や

瑠璃橙といった色が好まれて、

リピーターの方が多いんですよ

と岡田さんがいうように、

ショップには人気の醤油差しから

贈答に喜ばれる切子グラスまで幅広く揃う。

「北一硝子」は小樽にしか店を構えず、

小樽の風土に根ざした製品づくりにこだわる。

それも「北一硝子」が小樽の生活の中で生まれ、

小樽とともに育ってきたからなのだ。

喫茶店「北一ホール」では、開店直後に店員が1個ずつ石油ランプに明かりを灯していく光景が見られる。

「Café Bar 九番倉」では天井に広がるステンドグラスの下で、小樽地ビールなど美味しいお酒がいただける。

「三号館」には、かつて倉庫の荷を運んでいたトロッコのレール跡が残されている。

「北一硝子」では、製品を購入した客の

意見をとりいれながら

店と工房が一緒になって

オリジナルガラスをつくりあげていく。

その多くを近くでつくっており、

「三号館」の斜向いには製作工程が見られる見学工房もある。

溶解炉と2基の徐冷炉がある

見学工房を見せてもらった。

中では、20年近いキャリアをもつ

倉島さんがグラスをつくっていた。

1135度の溶解炉で飴状のガラスを

吹き竿に巻き取り、

ガラスでできた

色や模様を巻きつけ、

息を吹き込んで形をつくり、

グラスの形へと手早く整える。

熱いガラスはそのまま放っておくと

割れてしまうので、

480度の徐冷炉で

一晩置いてゆっくり熱をさげていく。

冷ましたグラスをサンドブラストという方法で

加工して、

サクラや雪の結晶などの

模様を浮かび上がらせる。

翌日の夕方には、グラスが完成する。

「陶芸のようには直接触れないので、

技術を習得するまで時間がかかります。

でもそのもどかしさの中で、

ガラスのちょうどいい具合を見極めながら

できるようになっていくのが

逆に楽しいんですと倉島さん。

製品だけでなく、ガラスの魅力を

身近に感じられる工房や、

「三号館」のような歴史ある空間を通じて、

小樽という土地を感じさせてくれる「北一硝子」。

ガラスづくりの街として

文化を発信する姿勢には、

ひたむきに小樽の良さを伝えたいという

願いがこめられていた。

グラスをのぞくと美しい模様に魅了される小樽切子万華鏡。

季節折々の模様がかわいらしい月見うさぎシリーズ。瑠璃橙は人気のカラーだ。

液だれしないことでヒットしている醤油差し。リーズナブルなものから高級感あふれるものまで幅広い。

![[Part.1]かつて北海道一、二の繁栄を競った商港、小樽](images/side_part1_ov.gif)

![[Part.2]古いものを大切に受け継ぐ札幌のリノベカフェ](images/side_part2.gif)

![北一硝子[きたいちがらす]](images/part1/03_tenpo_pc.png)

![[Part.2]古いものを大切に受け継ぐ札幌のリノベカフェ](images/part1/btn_next.png)

![[Part.2]古いものを大切に受け継ぐ札幌のリノベカフェ](images/part1/btn_next_sp.png)

![[Part.1]かつて北海道一、二の繁栄を競った商港、小樽](images/p_ftr_part1.jpg)

![[Part.1]かつて北海道一、二の繁栄を競った商港、小樽](images/index/btn_part1_sp.png)

![[Part.2]古いものを大切に受け継ぐ札幌のリノベカフェ](images/p_ftr_part2.jpg)

![[Part.2]古いものを大切に受け継ぐ札幌のリノベカフェ](images/index/btn_part2_sp.png)