![[Part.1]悠久の清水が育む歴史と文化 「水の国・熊本」の夏を巡る](images/part1/title.png)

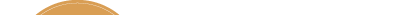

まずは熊本市の中心に位置する都心のオアシス・水前寺へ。

この地には、細川家三代目当主・忠利公が1636(寛永13年)年に御茶屋を設けたのをはじめ、1912年(大正元年)に移築された「古今和歌集」奥義の伝授に使われた建物「古今伝授の間」、約80年かけて造園された回遊式庭園を見ることができます。特に東海道五十三次を模したともいわれる庭園は、陶淵明の詩「帰去来辞」より「庭は日ごとに趣を成す」との一文から「成趣園」と名付けられ、その名の通り、滾々と清水が湧く広大な池には鯉が悠々と泳ぎ、その周囲の歩道には小高い築山、そして三連の橋などがしつらわれ、季節により多彩な表情を見せる景色を楽しむ事ができます。

庭内にある、歴代藩主を祀る「出水神社」には「長寿の水」があり、今でも「百薬の長」として親しまれています。

細川家17代細川護貞氏が「成趣園の水に心無しと謂う人ありや、あの水は毎日何かを語っている様に思える」と記し、明治の文豪夏目漱石は「しめ縄や春の水湧く水前寺」、中村汀女は「朝蝉や水輪百千みな清水」と発句するなど、さまざまなインスピレーションの泉としても愛された名所。優美な庭園の景色を愛でながら、夏の暑さをしばし忘れて思索に耽ってはいかがでしょうか。

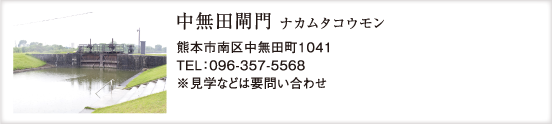

熊本市では水の魅力をPRする方々を "くまもと水守"の愛称で市が登録し、人材育成や情報提供を行う制度を採用しています。そんな"くまもと水守"の一人で、世界にも珍しい木製の閘門を後世に伝える方がいらっしゃると聞き、足を運びました。

場所は市内の南側にある緑川と加勢川の合流地点。中世より海外貿易が盛んに行われ、加藤清正の時代から大正、昭和と重要な貿易拠点として栄えた加勢川ですが、昭和になり川が拡張整備され航路が塞がれてしまったため、昭和17年に新たに緑川と加勢川をつなぐ閘門が築かれました。閘門とは、二つの川をつなぐ門の事で、川の境目にそれぞれ二つの門を設け、その門の中で水位を調整し船での航行を可能にするのです。例えば加勢川から約3m低い緑川へ行く際は、まず船に乗ったまま閘門内へ、二つの門を閉めた後は水だけを門の外へ逃がし、もう一方の加勢川と同じ水位にして渡ります。逆に戻る場合は、門内で増水し調整します。これが「日本のパナマ運河」とも呼ばれる「中無田閘門」。この開閉を勤めるのが"くまもと水守"井村さんをはじめとするメンバーの方々です。

実際に船に乗って閘門に入ると、ゴウゴウと轟く水音とみるみる内に変化する水位、そして井村さん達の巧みな舵取りに圧倒されます。「日本でも約130カ所の閘門があり、その内、現役のものは約40ですが、木製で現役のものはほとんどありません」と語る井村さん。以前は天草から木炭や割り木を運ぶ運輸船が多く行き来していましたが、車での運輸が多くなった今では稼働も減少。その歴史を残そうと、自作の模型や実際の乗船体験を通じて、地域の子ども達に歴史を伝える活動も行っています。この地に生まれ育った井村さんにとって、幼い頃から慣れ親しんできた場所でもある「中無田閘門」。人々の叡智と水守の情熱が息づくこの場所もまた、「水の国・熊本」を知る重要なスポットです。

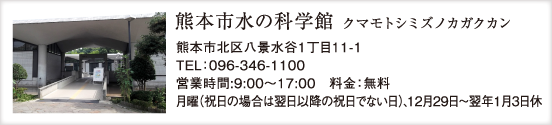

熊本市は、優れた水資源の維持管理に取り組む世界各地の都市や機関を表彰する「Water for Life〜生命の水〜」の最優秀賞を日本で初めて受賞。日本屈指の湧水量だけではなく、それを守る取り組みに対しても評価されています。その中の重要な取り組みの一つとして、次世代を担う子ども達への教育を実践しているのが水源地・八景水谷公園と併設する「水の科学館」です。

もともと、八景水谷公園は、第5代肥後藩主細川綱利公によって開かれた公園。古くから谷水がでるところを「ハケ」といいますが、江戸時代、藩主・細川綱利がお茶屋を設けてここから八つの景を詠んだことに由来しています。園内には4つの井戸があり、そこで取水された地下水は、立田山配水池を経由して市の中心部へ送られています。その敷地内にある「水の科学館」では、水の循環や地下水の仕組みを学ぶコーナー、水の実験を楽しむコーナーなど、体を使って楽しみ学ぶ事ができます。

施設内の湧水池では、子どもたちが遊べるほか、夏休みには親子で参加できるイベントを多数開催しています。

自然を間近に感じながら、水道の今と昔を学ぶ事ができる施設として子ども達に親しまれています。

熊本城を囲む坪井川から辛島公園までの道路に灯籠や竹のオブジェが設置され、幻想的な光景が広がる「みずあかり」。今では約20万2000人(2013年)の人々が訪れるこの秋の風物詩は、大いなる自然とともに暮らしてきた熊本市民の誇りと故郷への思いが詰まった祭りです。

その始まりは2004年。故郷・熊本の魅力を再発見し、"ここに暮らす喜びや切なさまでも共感できる市民と地域でありたい"というコンセプトを元にスタート。かつて肥後藩復興の主役となった産業の一つ、ハゼの木で作ったろうそく「櫨ろう(はぜろう)」と「火」「水」「竹」という熊本の資源を活かした灯籠やぼんぼりを市民ボランティアや学生、子ども達などが毎年手作りし、各所への設置まで全てボランティアの手で行われる、まさに市民のイベントです。当日には竹ぼんぼりに熊本の名水を注ぎ阿蘇の御神火が献灯される神事が行われる他、熊本城お堀となる坪井川などには、思い思いのイラストや文字が描かれた灯りが飾られ、幻想的に熊本の夜を彩ります。

今年は10月11日と12日で開催予定。一般の人も参加できる提灯なども用意されているので、熊本の活気と人の温もりを体感したい方は、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょう。

Copyright DAIWA HOUSE INDUSTRY CO.,LTD All rights reserved.