池田活版印刷所

文化・歴史

ロイヤルシティ阿蘇一の宮リゾート/2025.09.30

活版印刷とは、金属でできた文字型(活字)を一文字ずつ組み合わせた版にインクを塗り、紙に押し付けて印刷する印刷方法です。15世紀のドイツで活字を用いた印刷機が発明され大量複製が可能になると、それまで高価だった本が庶民にも普及。あらゆる文化の発展に大きく貢献した活版印刷は、のちに羅針盤、火薬とともに『ルネサンス三大発明』のひとつにあげられています。日本で活版印刷の技術が活用されるようになったのは江戸時代末期。それから日本で初めての日刊新聞が登場したほか、明治維新から10年の間に3,600点にも及ぶ本が活版印刷でつくられたといいます。

「池田活版印刷所」がある本町通りは、別名「白壁通り」と呼ばれ、白壁づくりの酒造や商家が立ち並び、御船町の経済の中心地として賑わった

「池田活版印刷所」は、御船町(みふねまち)の本町通りに1890年(明治23年)創業。以来135年を経た現在まで、同じ場所で営業を続けています。現在5代目を継ぐ吉田典子さんによると、曽祖父の池田萬太郎氏がこれからの時代を先読みし、当時勤めていた町役場を退職。印刷機材や活字を一式そろえて、活版印刷所の営業を始めたといいます。池田活版印刷所が建つ本町通りは、当時の町の経済の中心地だったこともあり、官公庁や商工業分野からの印刷物の需要が多く、地域にも印刷物の利便性をアピールしていきました。

(写真左上) 印刷所に整然と連なる文選箱。創業当時から集められた膨大な量の活字が規則正しく並ぶ

(写真右上)同じ文字でも異なるサイズや書体のバリエーションがそろい、そこから所定の活字を拾っていく

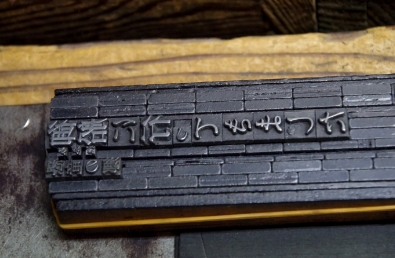

(写真左下)一文字ずつ拾った活字で単語や文章に組み合わせ、版をつくる

(写真右下)配置や誤字チェック、活字の凹凸を確認した後、一枚ずつ印刷していく

誠実な仕事ぶりで祖父、父、母と代々守ってきた印刷所を吉田さんが受け継いだのは10年前のこと。定年退職後は悠々自適な暮らしを送るつもりでいたそうですが「いざ目の前のことを考えてみると、親の仕事をちゃんと見ていなかったなと。私にできるんだろうか……と思っていたら、どこからか『やってみたら!?』っていう声が聞こえたような気がして(笑)」と継承を決意します。しかし、カラー印刷や写真印刷ができないことから、当初は時代に取り残された気持ちになったとか。そんな気持ちを払拭してくれたのは、2016年(平成28年)に起こった熊本地震のボランティアに来ていた若者たちでした。

(写真左)ピンセットを使って活字を組む作業。逆向きに並べて版を組む

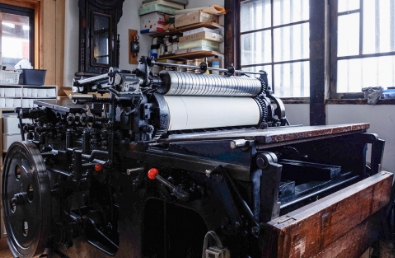

(写真右)60年以上使われている国産の平台印刷機。印刷した紙は一枚ずつ竹ひごですくっていく

「『宝の山だ!』『かっこいい!』『一周遅れのトップランナーですよ!』って、床に落ちた活字を拾いながら言ってくれて」。活字は鉛と錫(すず)とアンチモンを鋳造したもので、印刷所にあるほとんどが創業当時から使われている貴重なもの。デジタルプリントでは表現できない、活版印刷特有のノスタルジックな味わいと紙の風合いは、現代でも幅広い世代を魅了します。池田活版印刷所では名刺をはじめ、カレンダーや案内状、句集などの冊子にも対応しており、お客さまからの要望を聞きとった原稿をもとに、活字の書体や大きさを選定。膨大な数の活字から必要な文字を選び出したら、手作業でレイアウトしていきます。

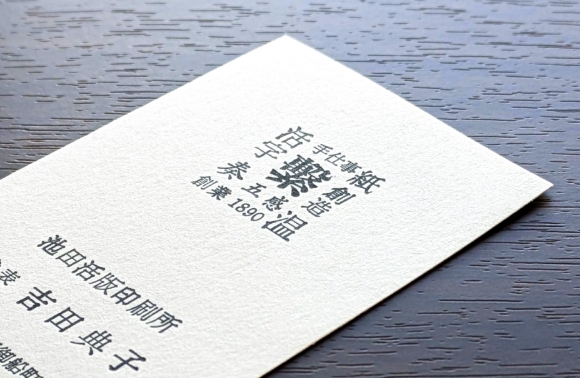

吉田さんの名刺の「活字コード」。知ってほしい情報やイメージを単語で表現している

店の特徴や情報を2cm四方にまとめた二次元コードならぬ『活字コード』は、池田活版印刷所のオリジナルデザイン。情報を凝縮した単語がさまざまな書体でレイアウトされ、手渡した時にしばらく話題になりそうです。名刺は100枚から受け付けており、活字と紙がそろえば2〜3日で完成。自営業の人やグラフィックデザイナーからの問い合わせが多い中で、本業とは別に個人的に『セカンド名刺』をつくる人も少なくないとか。一文字一文字、吉田さんが手作業で活字を並べ、一枚一枚確認しながら印刷していく活版印刷は、味わいと希望に満ちています。

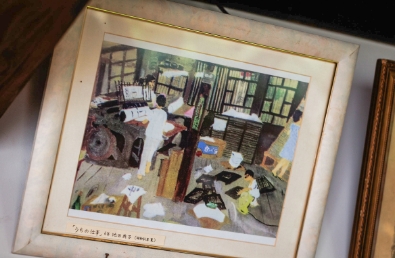

(写真左)吉田さんが小学6年生の時に描いた作業場の絵。働くご両親の姿が描かれている

(写真右)「名刺をつくられた方は『これで勝負します!』と言って帰られて、みなさん出世していかれますね」と語る代表の吉田典子さん。どうやら縁起の良い名刺のようだ

![池田活版印刷所[現地から約52.2km~54.7km]](images/article23/img12.png)