せいろに整形するにもコツがいる。そうしている間にも、人の目でゴミなどをとり除いていく。

干し菊の工場も訪ねた。南部町から車で約30分、岩手県北部の県境にある食用菊の加工販売所だ。工場に入った瞬間、菊の強い香りに包まれた。その中で10名ほどの女性が働いている。

干し菊づくりは、ほかした菊の花びらのケースが工場に送られてきたところから始まる。それを計量しながらせいろに入れていく。そして手のひらでまんべんなく整形して、釜の中を通す。蒸されたせいろが出てくると、平になった菊の花びらをとりだし、しばらく置いて水分を飛ばす。夕方から乾燥室に入れて数時間ほど乾燥させると、干し菊ができあがる仕組みだ。乾燥させている間は、工場に泊まりこむこともあるという。

「蒸す時間や乾燥機の温度はその日の状況によって、多少変わりますし、菊の品種によっても違います。とくに温度管理はいい干し菊をつくるのに大事ですね」と話すのは工場長の池端健吾さんだ。池端さんは父親の代から食用菊の加工をしてきた。父親の代で周囲に「菊屋」という屋号で名前が知れ渡った。その名を絶やさないようにと日々、食用菊の加工を見守る。一番長く干し菊づくりにたずさわっている人は50年近くやっている。そうすると、手の感覚でいかに平に、厚みを均等にできるかが違ってくるのだと池端さんは教えてくれた。

蒸し上がったばかりの干し菊をせいろから外す作業。

池端さんにはこのままでは干し菊が廃れてしまうという懸念がある。少しずつ需要は減ってきているのだ。地域の学校で郷土食として出るが、ぱらぱらとちょっと使われる程度だという。「それではダメなんです。菊の香り、味が感じられるくらいにたっぷりと使ってほしい。それに料亭でも、酢の物で少しだけではなく、もっと使ってもらえれば味だって伝わるんです」と池端さん。池端さん自身は、毎日食べている。また、食べることのできる食材だと考えている。とくにラーメンに入れるとおいしいと笑う。そのため知り合いのラーメン屋さんに頼んで使ってもらったりしているという。

「この辺では誰もやっていないことだからやりがいがある仕事です。しかも盛岡の方に種を分けても、そこでは阿房宮は育たなかったんです。それがなぜかは分かりませんが、青森県の南部地方と岩手県北のみでしか育たない。だからこそ、もっと知名度をあげたいと願っています」と池端さんはいう。

実際、リピーターは多い。ハワイに嫁いだ娘さんが大好きだと、毎回200枚近く送っているという人もいる。工場にも多くの注文が入っていた。ここでしか味わうことのできない生の食材ではなく、全国に流通できる干し菊という保存食であるからこそ、池端さんの願いは切実なのかもしれない。

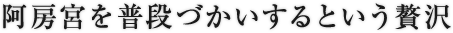

新発売したばかりの菊じゃむ。南部せんべいにつけて食べるもよし、パンやヨーグルトなどにもつけてもよしの人気商品だ。

今回、会った人に食用菊をどのように料理しているかを聞いてみた。答えの多くは、みそ汁の具や、おひたし、酢の物、漬物だった。中には、生の阿房宮をがくをつけたまま丸ごとてんぷらにするというのもあった。秋であれば生を使い、お盆のおもてなしなど他の季節であれば干し菊を使う。どの答えも家庭の身近な食材としての利用だ。

その中で、村井青果は新しい商品を開発、2015年3月に販売を開始した。それが黄色が目にも鮮やかな「菊じゃむ」である。阿房宮の干し菊をペースト状にしてたっぷり使い、食感のために菊の花びらを残したものだ。これを開発した村井青果の村井ユリさんは「干し菊が下火になってきているので、お手軽に皆さんに食べていただきたいという思いから県と相談して試行錯誤してきました。この辺りでは昔から南部せんべいに水飴を塗って食べる習慣があったので、そういう感じで菊せんべいを作ったらどうかなと思ったんです」という。青森県の郷土食として知られる南部せんべいにつけていただくと、花蜜のようなとろりとした独特の甘みと爽やかな菊の香りが口の中に広がった。

さらに村井さんは「阿房宮は、生まれながらに関わってきたもので、地元でも愛されているものです。他の野菜とは違う目で見ているし、扱っている。なので、付加価値のある新たな商品を開発しながら、もっと大事にして広げていきたいと考えています」と語る。そして、村井さんの目は、次の新たな商品「ほぐし干菊」の開発販売へと向けられている。

青森県南部地方。ここは寒い北国である。しかし、郷土を愛する心のあらわれが、食材への熱い想いとなって流れているのかもしれないと感じた。

Copyright DAIWA HOUSE INDUSTRY CO.,LTD All rights reserved.