夕暮れの有明海。海に突き出しているのはクモデ網の仕掛け。干満の差を利用して魚を網ですくい取る有明海の伝統漁法だ。

柳川の前海である有明海。干満の差は日本最大で、場所によっては約6メートルにも達するという。有明には九州最大の筑後川をはじめ多くの河川が流れ込み、干潟の材料となる土と豊富な栄養を運んでくる。そこには独自の生態系が生まれ、生きた化石と呼ばれるメカジャやウンタケ(海茸)と呼ばれる二枚貝、そしてお馴染みのムツゴロウなど数多くの固有種が生息する。

「今時分(春先)はクッゾコ(舌びらめ)が最高だね。卵をもってて、煮付にするとうまいよ」と、JF沖端漁業協同組合組合長の朱牟田新作さんは言う。クッゾコはその名の通り靴底のような形をしているが、白身でクセがなく刺身や唐揚げにしても美味しい魚だ。ほかにも春から夏にかけて、エツ(カタクチイワシの一種)、イイダコ、シャッパ(シャコ)、ガネと呼ばれるワタリガニ、アサリなどたくさんの魚が旬を迎え、有明海の漁港は活気づく。

「柳川雛祭り さげもんめぐり」のメインスポットである沖端は、漁港として栄えた町。その歴史は古く、平安時代まで遡る。伝説では壇ノ浦の戦に敗れた平家の落人6名が騎馬武者姿で落ちのび、沖端で漁をはじめたという。朱牟田さんがその伝説に縁のある「矢留神社」の石造りの鳥居の前で立ち止まり、「これは鮟鱇船の漁師たちが寄進した鳥居だよ。ほらここ〝鮟鱇〟って読めるだろう」と指をさした。戦前に朝鮮半島近くまで漁に出かけた鮟鱇船の船団が寄進したものだという。鮟鱇船といってもアンコウを獲る船ではなく、船の前に口を開けた大きな網で魚を一網打尽にする独自の漁法からその名が付いた。「沖端の漁師はいろんな漁法を考えてね、研究熱心だよ。いまは海苔漁師が多いけど、いい海苔をつくろうと競い合ってるよ」。それが有明でも屈指の漁港だった沖端の漁師気質だと、朱牟田さんは語った。

自身もかつては漁師だったという組合長の朱牟田さん。沖端の漁師気質を感じさせてくれるお人柄。

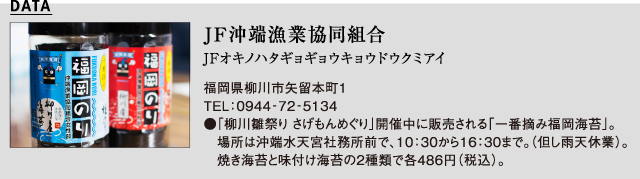

福岡県有明海沿岸は全国でもトップ3に入る海苔の生産地。柳川で採れた海苔は「福岡海苔」のブランドで全国に販売されている。有明海の海苔養殖は長さ12~13メートルの支柱を海底に立て、そこに海苔網を張る方法で行われる。満潮時は海中の栄養を取り込み、干潮になると海苔網に日が当たり光合成が活発になる。これが繰り返されることでミネラルやアミノ酸をたっぷり含み、旨味の増した上質な海苔ができる。

柳川の海苔は毎年10月初旬頃から種付けが始まり、1ヶ月後の11月頃から2・3ヶ月間に摘み取られる。種付け後、最初に摘まれたものは「一番摘み」と呼ばれ、柔らかく特に風味が良いとされる。この「一番摘み福岡海苔」を毎年「柳川雛祭り さげもんめぐり」開催中にPR販売している。大人気でリピーターも大勢いるという。

品質の良し悪しは漁師の腕とともに、養殖場所も大きく影響する。「毎年くじ引きできめます。いい場所に当たった漁師は、もう酒杯ですよ」で杯の形をつくり、口にあてながら笑顔で話す朱牟田さん。

もう一人、柳川で有明海を知る人物を訪ねた。鮮魚店・食堂「夜明茶屋」を営み、鮮魚卸の株式会社やまひら代表取締役を務める金子英典さんだ。「夜明茶屋」という変わった店名の由来は、明治の中頃に有明海有数の漁場だった沖端で網元をしていた頃、夜明けと同時に出漁する漁師さんにお茶と称した「お酒」を振る舞っていたことから名付けられたという。

現在、沖端漁港は沖端川のやや下流に移ったが「夜明茶屋」は当時の場所で今も店を構えている。

市場で毎朝セリに立つという金子さん。市場では有明海の今の様子が手に取るように分かるという。

「二代目の祖父の頃は、(有明海の海産物が)それはもうたくさん獲れて、鉄道の貨車を2台分チャーターして築地まで運んだそうですよ。自分が若い頃は太ったアサリが山ほど獲れてね、触ると殻がパリッと割れちゃうんですよ。貝の成長に殻が間に合わなくってね」と有明海の一昔前の様子を話す「夜明茶屋」四代目の金子さん。

昭和30年頃から海苔への転業が進んだ沖端。金子さんは有明海の魚を仕入れるため、筑後中部魚市場に毎朝出かけている。筑後中部魚市場は福岡県内でも有数の取扱高で、有明海の地物魚介類はもちろん、日本や海外からもたくさんの魚が集まる。しかし有明海の地物はだんだんと減ってしまっているという。

護岸工事や諫早湾干拓による海の環境の変化、漁師の高齢化、さらには有明海の魚に対する全国的な知名度の低下などその原因は一つではないらしい。「とにかくもっと有明海の魚を知って欲しい」。金子さんは奮闘を続けている。

「きれいな海とそこで生活し糧を得る漁師さん、そして海産物の市場価値。そのどれが欠けてもだめだね」。金子さんは有明海の魚介類を使った数々の加工品を開発・販売している。最近のヒット商品は「むつごろうラーメン」だ。ムツゴロウで出汁をとるスープづくりから麺の材料・太さにまでこだわり、開発まで3年もかかったが、その完成を一番喜んだのはムツゴロウ漁師さんだという。「『俺のラーメンだ!』とすごく喜んでくれたよ。それが一番嬉しかったね」。

そんな金子さんが今期待しているのが「龍宮の遣い」という水質浄化資材。自然の浄化サイクルに学んだ植物を原料とする成分を主剤としたもので、福岡大学の研究チームが有明海の干潟へ試験導入し効果を発揮しているという。陸に囲まれ淡水が混じる有明海は、水質にとても敏感だ。しかしだからこそ有明海で獲れる魚は、どれも山や緑を感じさせる淡くさわやかな味で、季節そのものを食べている気分になる。春を感じたい方は是非お試しを。

Copyright DAIWA HOUSE INDUSTRY CO.,LTD All rights reserved.