森野旧薬園からは大宇陀の地域が一望できる。店舗の裏手は旧工場部分。

吉野本葛の製造は極寒の冬が本番だ。原料である葛は晩秋から冬にかけて葉が枯れる植物で、夏に葉でつくられた養分が、冬は根に蓄積される。この根を掘り子と呼ばれる農業や土木業などを兼業する人たちが深山に入って昔から変わらない方法で掘り起こす。葛の根の良し悪しは、夏の日照時間や生えている場所の土質によって変わる。またよい葛は、イノシシなどの山に棲む動物が冬の食べ物として齧る。これらの自然の痕跡や条件を一番知っているのが経験豊かな掘り子たちだ。100人くらいいるが、昔に比べて高齢化し、人材も減ってきている。「掘り子さんは経験と勘で、遠目に山を見てどこにどんな草木があるのか分かるんです。僕らには分からないので、驚きます」と話すのは、工場の責任者である中村幸雄さんだ。

そうして収穫された根は機械で粉砕される。それをほぐしてろ過し、でん粉を搾りだす。水洗いしながら粗く精製した葛のでん粉は、まだ白色ではなく、茶色い状態だ。

乾燥させる。自然乾燥でしかできない葛もある。

ここからは、真冬に地下水を使ってでん粉を撹拌し、沈殿したら水をぬくという精製作業の繰り返しだ。2、3週間かけて不純物をとりのぞいていく。冷たい水と空気が雑菌の繁殖を抑え、繊細できめ細かい葛のでん粉となる。これを「吉野晒し」または「寒晒し」といい、この作業が吉野本葛の風味、滋養、白さをひきだす。中村さんは「精製の作業を止める見極めがとても難しい。やりすぎるとでん粉の粒子を壊してしまうので、最低限に抑えなくてはならないんです」という。

次はタンクに沈殿しているでん粉を切り出す「割り込み」という作業だ。均等に同じサイズでブロックを割っていく。一つが20〜25キログラムだというからけっこうな重さになる。これをさらに上手に力を入れながら手作業で割っていく。「なかなか均一の大きさに割れないんです。でも職人たちは教えてくれるわけではなく、見てやってみろと。先代も先々代もそうしてずっと続いてきたんです。それはすごいことだと思いますね」と中村さん。

こうして厚さやサイズを揃えることで、均一に乾燥させることができる。少し縮んだ状態になったら乾燥終了だ。こうして白いダイヤとも呼ばれる吉野本葛ができあがる。

桜のアクセントが美しい葛湯。口当たりの優しい味わいだ。

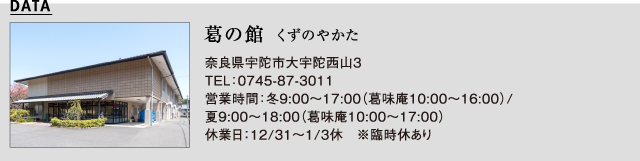

できた吉野本葛の一部は、本店である昔からの店舗と直営店「葛の館」に並ぶ。吉野本葛を使った葛餅や羊羹、煎餅など品揃えは幅広い。また、直営店には吉野本葛でつくる菓子をいただける「茶房・葛味庵」がある。ここでは、実際に葛きりや葛餅、葛湯を味わえる。注文してからつくる葛湯はほんのりとした甘さが滋味深い。滋養にいいと頷ける優しい味わいだ。つくりたての葛きりは、淡い透明感に美しさが感じられる逸品。滑らかな喉越しと、黒蜜のとろりとした甘さを目当てに、取材当日も客足が途絶えなかった。

ちなみに今のような白色の葛が珍重されるようになったのは、近年のこと。森野智至さんによれば、それは茶道との関わりが大きいという。茶菓子が発展していく流れの中で、葛もまた洗練されていった。しかし、今でも昔の葛の風合いを好むお客様もいるという。「形は変われど吉野本葛は昔から続いてきた自然食品。原料なので表に出てくるものではないのですが、気がつけばこういう日本の古いものが残っている。お料理や和菓子を介して、これからの世代にも引き続き安心感を与えられるような役割を担っていきたいですね」と森野さん。

本葛をつくり商う店は全国で6軒。うち3軒が奈良県に集う。吉野地方の気候と良質な地下水、そして長い歴史と京都への近さが吉野本葛を育んだ。かつては飢饉の時に食べられるなどの栄養源だったが、今では高級食材の一つ。自然製法を守りながら受け継がれていく本物の葛を一度は味わってみてはいかがだろうか。

Copyright DAIWA HOUSE INDUSTRY CO.,LTD All rights reserved.