焼き鮎山椒鮨。鮎のオフシーズンには、保存された焼き鮎鮨と山椒鮨の4貫ずつがいただける。

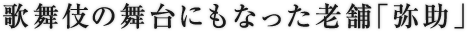

ベンガラの赤壁が目を引く「弥助」は、天然の鮎料理を味わえる老舗だ。主人の宅田彌助さんは現在49代目を数える。日本最古の鮨屋として創業800年以上の歴史を誇り、江戸時代には歌舞伎『義経千本桜』の「鮨屋の段」の舞台となった。美空ひばりや吉川英治、村上春樹など多数の著名人が訪れたことでも知られる。

古くは鮎のはんなれ鮨(はやなれ鮨)が「弥助」の原点だったが、時代が下るにつれて吉野檜の容器を使った釣瓶鮨と呼ばれる鮨をつくるようになった。これは桶の形とサイズが井戸の釣瓶に似ていることから名付けられ、京都の仙洞御所に献上品として上京した頃に発酵して食べ頃になるよう工夫されたものだ。これが店名に残っているが、今はこの釣瓶鮨もない。「鮨の原点といわれる保存食の本なれ鮨は、つくるのに半年や一年かかる。はんなれ鮨でも5日と時間がかかる。食文化はどんどん変わっていくものだから」と宅田さんが話すように、現在は吉野川、天川、熊野川などの天然の鮎を使った押し鮨が供される。この天然の鮎は通常市場に出回らない。しかし「弥助」では、昔から信頼する釣り人のネットワークで仕入れる。6月に鮎漁が解禁されると、タレで蒲焼きした焼き鮎山椒鮨や若鮎を使った鮎姿鮨もいただける。「鮎は年魚です。6月、7月、8月と月ごとに味わいも違う。これからの夏の季節にお出しする若鮎の姿鮨の鮎は皮も柔らかく、見た目も美しい。ぜひ旬の時期の鮎の美味しさも食べていただきたい」と宅田さん。時代の変化におおらかに対応しながらも、天然の鮎という食材へのこだわりをしっかり見据えて次世代に繋ごうとしている吉野の鮎をぜひ堪能してみてはいかがだろうか。

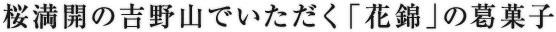

昔ながらの茶屋らしい風情ある店構え。

万葉の古歌にちなむ店名だという「花錦」は、吉野本葛の葛菓子がいただける茶屋。奥千本や水分神社などからの帰りの急な坂道の途中にあり、古民家を利用した素朴な風情が漂う。メニューは葛きり、くず餅、くず湯の3種のみ。すべて自家製で、供される茶も自家製だ。葛きりの蜜もまた手づくりで、甘いタイプとショウガ入りタイプの2種類。さらにつけあわせの佃煮やキンカンの甘露煮なども自家製のものだ。葛餅なども注文を受けてから炊くので、できたてがいただける。葛餅を味わってみると、ぷるぷると押し返すような弾力の食感と優しい甘さ。奥千本の帰りの疲れた身体にしみるような味わいだ。

「お客さんとのふれあいで、自分らも楽しませてもらっているんです」と話す女将さん。店主ご夫婦は18年間、ずっと二人で吉野山の様子を見守ってきた。二人が語る吉野山の桜の話はとても興味深く、親戚の家に遊びに来たかのような寛ぎに時間も忘れて和んでしまう。吉野山に出かけた折はぜひ立ち寄ってほしい、優しい心遣いにほっとひと息つける茶屋だ。

鯖節のツユでいただく手挽き蕎麦。竹細工のザルも粋な雰囲気だ。

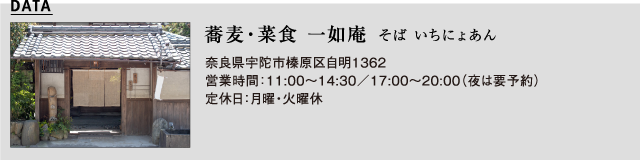

幕末の古民家を自分で改装したという「蕎麦・菜食 一如庵」。店主の桶谷一成さんが長野で蕎麦修行をした後に宇陀の実家に戻って開いた。入れ替え制の昼の部でいただけるのは主にコース料理の「一の膳」と「二の膳」。「二の膳」には種類の違う蕎麦が二枚つく。一枚目は繊細な十割蕎麦を鰹節の深みのあるツユで、二枚目は粗めで風味あふれる手挽き蕎麦を最初は塩で、次に個性のある鯖節のツユで味わえる。料理は季節の野菜が中心で、取材日は原木シイタケやタケノコを湯葉で包んだ寿司に、ヒラタケシメジと油麩とナノハナの辛子和えのほか、天ぷらは卵を使わず、ニラの根、ヨモギ、タラの芽、コシアブラ、コゴミなど春の息吹が満載のものばかり。野菜・山菜の滋味をそのままいただくようなメニューだ。

「日常の続きでありながら、日常では味わえない空間や時間を演出したい」と桶谷さんが話す通り、料理だけでなく、庭の石垣や自在鉤などの調度品、盛りつけや器など細部へのこだわりが冴えている。それも桶谷さんが自分の美意識にしたがって料理を含めた世界観を構築しているからだ。一見なにげなくてもその世界観が垣間見えた時に、より料理の奥深さが感じられるようになっている。「いずれ宇陀の食材や土を使った器など、宇陀だけを凝縮した料理の空間をつくりたい」と楽しそうに笑う店主の遊び心は多くの客の心をとらえて離さない。

Copyright DAIWA HOUSE INDUSTRY CO.,LTD All rights reserved.