相原さんの畑で実っていた仙台産枝豆の「おつな姫」。4、5月に種をまき、発芽するまでが心配なので苦労するという。夏場の雑草とりも重労働だ。

「江戸時代、枝豆はファストフードの走りだったんです」と話すのは、仙台市役所の嶋田さんと後藤さん。枝ごと茹でた状態で売られ、枝をもって食べ歩いていたのが由来だという。枝豆は本来、大豆を未成熟なうちに収穫したもので、今でこそ品種は別だが元は同じ植物だ。

枝豆は収穫した翌日には、甘みが半減してしまう鮮度が落ちやすい野菜。仙台平野で昔からつくられてはいたが生産量は全国に比べてぐっと少なく、枝豆の本当の美味しさを味わえるのは生産者の特権だった。しかし仙台市にはずんだ餅という食文化が根づいている。そこで立ち上がったのが「仙台枝豆プロジェクト」だ。嶋田さんは「仙台市は生産地と消費地が10キロ圏という近さ。この利点を生かして、市内の飲食店などと協力しながら朝採りたての枝豆をその日のうちに市民の皆さんに味わってもらうという取り組みです。地元で食べるものは地元で採れたものが一番美味しいという認識を確立したいんです」という。2014年のモデル事業で3店舗から始まった今朝採り枝豆の提供飲食店も、今では70店舗近くを数える。そこでは枝豆が旬を迎える7月〜10月の期間に、数量も限定といった形でメニューにのる。提供飲食店によっては塩茹でだけでなく、莢ごと焼く、天ぷらなどバラエティに富んだ食べ方ができ、味わいや色あいの際立ち方も違うというから奥が深い。

全体で約3.5ヘクタールもの畑をもつ相原さんは農家の7代目。露地栽培で、枝豆以外の野菜や米などの穀物も栽培している。

枝豆は400品種以上ある。大きく白毛豆、茶豆、黒豆に分かれ、流通している多くは白毛豆だ。「仙台枝豆プロジェクト」では早生、中生、晩生の11品種を栽培して提供している。そこで、プロジェクトの枝豆農家相原さんに畑を見せてもらうことにした。

仙台都心部から車で約20分、田園風景が広がる名取川近くに相原さんの枝豆畑はある。畑には「おつな姫」「ゆかた娘」など、収穫間近の枝豆もあれば、まだ花の時期の枝豆もある。下葉が1枚黄色くなってきたら収穫のサイン。生で食べて風味や香りを確かめながら、涼しい早朝5時頃に根ごと収穫し、次に脱莢(だっきょう)、選別、袋詰めなどの作業を行う。低温管理で出荷された枝豆は、早くも午後2時頃には飲食店に届く。相原さんは「収穫するとすぐに糖分の分解が始まるからスピードが大事」と話す。「おつな姫」を生でいただいてみると驚くほど甘い。そして香り高い。「飲食店から豆の香りがちゃんとしてるねと言われると嬉しい」と相原さん。

枝豆は丈夫な作物だが、去年うまくいったからといって、同じやり方をして今年うまくいくとは限らない。それでも相原さんは農薬や肥料を極力使わず、自然に育てている。相原さんの子どもたちも口にするため、安心して食べられることは大事だからだ。「常に農業1年生だよ」と笑う相原さんに美味しい食べ方を聞くと、「生で食べるのがオレには美味しい」と相原さん。品種改良も進んでいるので、いずれ生の枝豆が食卓にのぼる日も近いのかもしれない。

ごま餡、づんだ餡、くるみ餡の「三色餅」。餡の舌触りがとても滑らかで、材料それぞれの素朴な味わいが楽しめる。

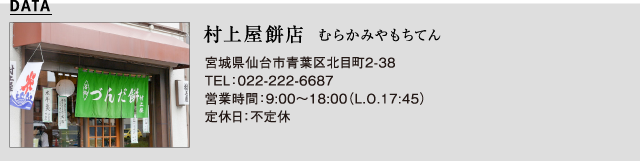

ひっきりなしに客が訪れる「村上屋餅店」は、初代は仙台藩伊達家の御用菓子司だったが、三代目の時に米と餅を商うようになった。「ずんだ餅」の表記が多い中で、「づんだ餅」の表記を守る老舗だ。「昭和以前から商っている店は“つ”に点々の表記だよ」と教えてくれたのは社長の村上さん。伊達政宗公に由来するという俗説はあったが、豆を打ってつくる「豆打(づだ)」がなまったというのが本当の説のよう。

もともと「づんだ餅」は家庭で食べられてきた料理。それを大正時代に商品化したのが先代だ。村上さん1人で手づくりする「づんだ餅」は、「みやこがねもち」、国産枝豆、アルカリイオン水に、わずかな砂糖と塩だけを材料としたシンプルなもの。食べれば分かってしまうだけに、決して手は抜かない。豆の薄皮を丁寧にむいて、潰して擂って、粒を感じさせる適度な食感を残しながら餡をつくる。「づんだというのは、餅を美味しく食べていただくためのあんこの一つ」と村上さんが言うように、餅本来の甘みに枝豆がもつ自然な甘みと香りが優しく絡む。つきたてのような歯切れのいい餅の食感とともにいくつでも食べられる美味しさだ。

店頭には他にもおはぎ、ぜんざい、だんごなど餅屋ならではの和菓子が並ぶ。餅の美味しさを目当てに、代々訪れる常連客は多い。

今、「村上屋餅店」の味を継ぐものはいない。だからこそでもあるのだろう、村上さんは、素材にもこだわって自分の代で精一杯美味しいものをつくろうとしているようだった。

Copyright DAIWA HOUSE INDUSTRY CO.,LTD All rights reserved.