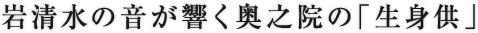

先頭は維那(ゆいな)と呼ばれる僧。御廟橋を渡って、燈籠堂の中へお供えする。

神聖な儀式なので、少し離れたところから見守りたい。

高野山の中でも最大の聖地といわれるのが奥之院。御廟橋を渡れば聖域となり、その先にある御廟では、弘法大師が今もなお生きて人々を救っておられるという。そのため毎日、午前中に2回、6時と10時半に食事が届けられる。これが弘法大師の「生身供(しょうじんぐ)」といわれる法要だ。

取材したのは午前6時の回。御廟橋の手前にある御供所(ごくしょ)で料理が作られる。それを納めた白木の唐櫃を携えた僧が出てくると、すぐ横にある嘗試(あじみ)地蔵で食事を味見してもらう。終わると、御廟橋を渡り、弘法大師のおわす御廟へと運んでいく。これが1200年間ずっと、雨の日も雪の日も続けられてきた。

この食事はもちろん精進料理。ご飯や汁物、季節の野菜のおかずなどだ。この生身供にごま豆腐を納めているのが、「角濱ごまとうふ総本舗」だ。高野町の大通りから一歩奥に入っており、南西の守護寺である西南院の裏山と岳弁岳から湧く清水が集まる地に店を構えている。「高野山の中でもここの水は、豊富に湧くしキレイだし、そういうところに豆腐屋としてずっとおる。水が命なんでね」と話すのは4代目の角濱功治さんだ。

もともとは、明治後半の頃から在家として寺院にごま豆腐を納めることを生業としてきた。店頭販売のほか、今でも金剛峯寺などにごま豆腐を納めているが、何より「生ごま豆腐2個の注文があると、ああお大師さんのなんやと思います。高野山の人間としては生身供に納められるのは誇りです」と笑みを浮かべる。

練りあがったばかりのごま豆腐は、とても熱い。

それをヘラで素早く型に流し込んでいく。熟練された手さばきだ。

ごま豆腐は、高野山に伝わってきた郷土料理。その製法は他の地域と違う独特なものだ。厳選されたごまの外皮をむき、それを残さないよう水洗いを繰り返す。次に洗い終わったごまを石臼で細かくすりつぶし、さらにろ過して浮いてくる内側の皮を除いて、ごまの芯だけを残す。そこに森野吉野葛本舗の本葛と高野山の岩清水を加えて煮ていく。加熱しながら撹拌することで練りあげ、粘りを出して固めていく。「角濱ごまとうふ総本舗」では、一切添加物を使わない、昔からの伝統を引き継いできた。

特徴的なのは、皮を徹底的に取り除いて、芯のみを使うことだ。一般的なごま豆腐では皮ごとすりつぶす場合が多いが、それでは高野山のごま豆腐としては、油分が多すぎて色も白くならない。高野山のごま豆腐は、皮をむいて使うため、栄養が豊富で体に吸収されやすい。だからこそ昔から厳しい修行に励むお坊さんの健康を支えてきた。また、ごまを煎らずにつくるのも高野山らしさの表れだ。木造寺院が多い高野山は、火事が多かった。そのため、ごま豆腐づくりに火を使わない配慮がなされてきたのだという。

葛の成分で固めて粘りを出すごま豆腐づくりは、とてもデリケートだ。季節や天気に影響されやすい。安定させるために調整剤や増粘剤をいれることは簡単だが、角濱さんはそうしない。葛の量だけで微妙に調整する。冬場だと減らし、夏場だと増やす。粘りを出すタイミングも見極める。「その作業は従業員ではなく、僕など角濱の人間だけが経験と勘でやっています」そのため、代が変わると粘りなどの具合も少し変わるのだという。「食べ物はいきもの。結局、最終的な判断は、僕の好みやと思ってる。自分がええと思ってないものを売るのはおかしいでしょう」きっぱりと角濱さんは答える。

切り分けた「生ごま豆腐」。当日しか日持ちしない贅沢な一品で、

取材当日も近くに住むという90歳を超えたおばあちゃんが買いに来ていた。

「角濱ごまとうふ総本舗」では、お土産用はアルミパックに充填し、2015年に個包装のカップも開発したばかり。一見、伝統製法と相容れないような科学技術がとりいれられているが、そこに角濱さんのごま豆腐に対しての熱い想いがある。

かつて店頭には「生ごま豆腐」しかなかった。しかし現在は土産用の「ごま豆腐」がある。「生ごま豆腐」は日持ちせず、持ち帰っても人には配れない。だからといって土産用に日持ちするよう添加物を入れるのは、弘法大師とともにある高野山の人間としてはできない。そこで、研究を重ねて見つけた素材が遮光性、バリア性、気密性などがいいアルミ素材だ。つくった時の状態のまま長持ちする。これを超える素材はいまだにないという。

「癒しや清々しさなど、お客様がそれぞれ感じられて、高野山をいいところだと思ってくれる。そして家族などにごま豆腐を買って帰られる。持ち帰ったごま豆腐がその人にとって、高野山の思い出のよすがだったり食べた生のごま豆腐の味だったりするんです。なのに期待を裏切るようなことをしたら、淋しいですよね」

店でいいごま豆腐をつくるのは当然だ。しかし手を離れたごま豆腐の行く末まで想像するのは、角濱さんだからこそかもしれない。だから彼はごま豆腐のことを、身近な最高のギフトとして“最後の高野山”だと表現する。

角濱さんに話を聞いていると、言葉の端々に弘法大師への畏敬の念が感じられる。常に弘法大師が共におられること、つまり「同行二人」の意識を軸にして、人も物も成り立つ。

「顔が見えているからこそ、つながりを大事にしたい。ごま豆腐一つのことを考えていればいいわけではなく、人にしても自然にしてもすべてが高野山と、お大師さんとつながっているんです」。そう言う角濱さんの生のごま豆腐は、ねっとりとした食感に、ごまの甘みと風味が程よくまじり、また口にしたいと思わせる味だった。

Copyright DAIWA HOUSE INDUSTRY CO.,LTD All rights reserved.