大小の入り江からなる九十九湾は、日本百景の一つ。

能登町の絶景として知られる美しいリアス式海岸だ。

能登は、港に続々と水揚げされるタラやブリ、バイガイなどの魚介類、能登杜氏が名水で仕込む香り豊かな日本酒、飼育頭数が少なく市場では希少な能登牛など、挙げれば枚挙に暇がないほど食材の宝庫だ。それを使った昔からの郷土料理も多い。その中でも郷土の味として存在感を放つのが、「いしり」。スルメイカの内蔵を多量の塩と混ぜて発酵させ、沈殿した液体を使う。魚介を原料として伝統的な製法でつくられる魚醤の一つで、秋田の「しょっつる」や香川の「いかなご醤油」と並び日本三大魚醤と称される。1年から3年もの間発酵させるため、生臭さもなく、濃くまろやかなうま味と食欲をそそる独特の香りが、料理に幅と奥行きを与えるのだ。

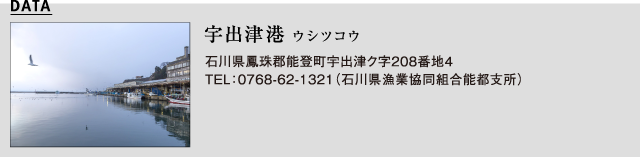

産地は、能登半島の中でも富山湾側に面した内浦地域で、一帯は奥能登と呼ばれる。中でも能登町は宇出津(うしつ)港と小木港を擁し、漁でにぎわう町。昔は一般の家庭でもつくられていたほど、「いしり」になじみが深い。1日2便しか就航しないが、のと里山空港へ羽田空港から約1時間、そこから車で約20分の距離にある。2003年に空港ができる前は、金沢市から車で約2時間の地域だ。ここに、「いしり」のうま味の秘密を探るべく訪ねた。

宇出津港では、冬場は明け方4時頃から水揚げされた魚介が7時半にセリにかかる。

金沢の市場を中心に、関西圏や東京・築地まで運ばれる。

訪れたのは2月。晴れ間が少なく、雨や雪が降り続く。日本海の影響を強く受ける地域のため、多雨多雪地帯であり、夏は高温多湿になる。リアス式の海岸線が複雑に入り組みながら、波のない穏やかな海が広がるのが内浦だ。

当地に江戸時代から定置網漁で栄えた港、宇出津と小木がある。宇出津港は、かの前田利家も認めたという記録が残る。石川県漁業協同組合の芝政博さんによると「この時期は、近海で刺網漁と定置網漁で、セリにかかる魚種はマダラが8割。イカ釣り漁船で獲ったスルメイカもある。内浦はいろいろな魚種が水揚げされる」という。小木港は北前船の風待ちの港として、殷賑(いんしん)を極めた。町を歩くと、家並にその風情がうかがえる。今では青森の八戸、北海道の函館に並ぶイカ三大漁港の一つで、小木イカというブランドになっている。6月からイカ釣りの漁期で、その時期にエサの小魚を追ったイカが大挙して北上してくるのだ。

もともと能登は、沖は対馬海流とリマン海流がぶつかり、海流にのったさまざまな魚が集まる良好な漁場だ。生き物のすみかや産卵にいい藻場も多く、海藻は能登地域だけで30種類にものぼる。

塩づくりもいい。珠洲市で海水を使った揚げ浜式で塩がつくられてきたが、九十九湾でも古墳時代から平安時代にかけての製塩土器が発掘されている。古代から人が住み、製塩がさかんだった。

5月のGWに行われる小木とも旗祭り。

のぼりの旗や大漁旗を揚げた船が笛や太鼓を打ち鳴らし、

小木港や九十九湾を走る。これを終えて、6月にイカ漁が始まる。

©世界農業遺産活用実行委員会

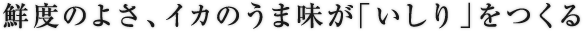

能登の人にとって身近にあるスルメイカと塩、気候が生み出したのが「いしり」だ。いったいどのように作るのか、小木港の目の前で塩辛や干物などの水産加工業を営むカネイシを訪ねた。

「内浦では、昔からイカが原料のものを「いしり」と呼んでいます。ちなみに「いしる」と呼ぶと、輪島市がある外浦の地域でつくられるイワシやサバを使ったものを指します。秋から冬に、小木イカの内蔵をたくさんの塩に漬け、夏に発酵させます。分解されて容器の底に黒い液体が溜まっていく。それを釜で火入れし、濾過したものが「いしり」です」話してくれたのは、三代目の新谷伸一さん。海外にも積極的に「いしり」を伝え、生産量も以前に比べ飛躍的に増加し、外食産業での利用も増えてきたという。「もともとイカはアミノ酸が豊富に含まれていて、それが「いしり」の濃厚なうま味に繋がっているんだと思います。データでもイワシより高い数値が出ています」。

工場は「いしり」独特の香りでいっぱいだ。できたての原液を舐めさせてもらうと、しょっぱさの中に香ばしさとふくよかなうま味が鼻腔を抜けた。生臭さがないのは、スルメイカの内蔵が新鮮な状態ですぐ手に入ることも大きい。「「いしり」は他にない調味料。プロの料理人や味に敏感な方が高い関心をもたれる。ドレッシングの隠し味やスープのだしなど汎用性があるので、とても可能性があると思いますね」。

Copyright DAIWA HOUSE INDUSTRY CO.,LTD All rights reserved.