河口には魚が安らげる「魚つき保安林」がある。

村上藩は、この森を御留山として伐採を禁じ、保護した。

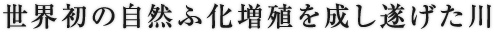

「昨シーズンの漁獲量は約4万8千700匹。ここ数年では多いほうです。でも、毎年約800万匹放流し、年により帰ってくる鮭の数は異なります」三面川(みおもてがわ)の鮭に関する歴史や文化を紹介する博物館「イヨボヤ会館」の館長、奥村さんは言う。「数は北海道に比べると少ない。でも、歴史がある」

村上の鮭に関する最古の記録は平安時代の「延喜式」。朝廷への献上品として鮭が挙げられている。鮭は食料であるとともに、この地の貴重な財源でもあった。藩政時代、村上藩は鮭を捕る権利を請負人に与え、運上金を納めさせた。しかし江戸時代の半ば、鮭の不漁が続き、藩の財政は窮地に陥る。救ったのは、青砥武平治という藩士だった。

生まれた川に帰ってくる鮭の習性に気づいていた彼は、三面川に産卵しやすい環境をつくることを提案した。種川とよばれる分流を造り、本流ではこれまで通りの漁をするが、種川の鮭は産卵を終えるまで捕らない。彼は種川の完成を見ずして世を去るが、この種川で世界世界初の自然ふ化増殖に成功することになった。現在は明治時代から導入された人工ふ化による鮭稚魚放流が行われているという。

しかし、復元された種川には変わらぬ保護増殖への思いが、今も流れ続ける。

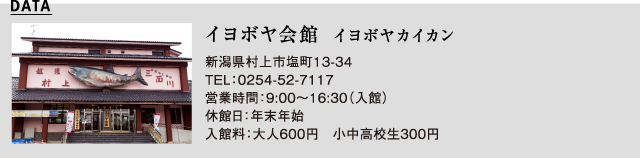

町屋づくりの店の奥で干される鮭。塩引き鮭をさらに夏までかけて乾かしたものは

酒びたしと呼ばれ、塩引き鮭に並ぶ村上の珍味。

村上市には100種を超える鮭料理があるといわれる。その中でも代表的なのが塩引き鮭だ。ぬめりを落とし、内臓をとった鮭に塩を“引く”。塩をすりこむのだ。そして、数日間寝かせてから流水などで塩を洗い流す。頭を下にして吊るし、寒風にさらし、3~4 週間乾かしたものを切り身にし焼いて食べる。村上ではこの塩引き鮭をそれぞれの家で作ってきた。

村上で始めて伝統の鮭料理を製品化し、販売してきた「味匠 喜っ川」(みしょう きっかわ)の吉川さんは言う。「村上といっても海岸は風が強くてだめ。東へ行きすぎると湿度が高くてだめ。限られた地域で生まれる発酵の味です」 鮭本来の味を“引き”立たせるために、発酵作用の触媒として塩を引く、というのが吉川さんの考えだ。そして発酵の過程で大切な役割を果たすのが風。シベリアから吹く北西の風が塩引き鮭の旨味を育む。

「タンパク質がアミノ酸に生まれ変われる環境は、村上にしかないんです。風足が速いとアミノ酸に変わるのを待たずしてミイラになってしまう」 逆に南東から吹く風は塩引き鮭の天敵で、この風が吹くと憂鬱になるという。「村上の風がつくる旨味です。これを風味といいます。風の味」そういって吉川さんは微笑んだ。

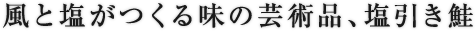

居繰り網漁に使われる舟。杉材を合わせて作られる。

50年ほどは使えるというが、作る大工がいなくなり、関係者を悩ませている。

全長約50kmの三面川(みおもてがわ)。その中流域に布部という地区がある。ここで長年、漁をしてきた佐藤忠寛さんを訪ねた。現在は主にサクラマス漁に取り組み、鮭漁は引退したというが、40年にわたって三面川の伝統漁法である居繰り網(いぐりあみ)漁をこなしてきたベテランだ。

「鮭はこの上流にあるダムまで上りますよ」 三面川では、秋の漁期になると河口から1kmぐらいのところに「ウライ」と呼ばれる柵を築き、漁協が一括採捕を行う。ここで捕られた鮭からとった卵が人工ふ化され、稚魚として放流される。「ウライ」の川下でも居繰り網漁は行われるが、こちらは観光客向けを主な目的としている。「ウライ」を乗り越えて遡上する鮭が佐藤さんたちの獲物だ。

居繰り網漁では3艘の舟を使う。流れに乗りながら2艘の舟が川下に向かってハの字に並んで網を開き、先行する1艘が下流側から鮭を追い込む。捕れるのは「集団がくれば多い時で3、40本。平均して5、6本ぐらい」。全長約8mの舟は、幅が85㎝ほどしかない。慣れない者には立つことすら難しい舟に、2人の漁師が乗り込む。漕ぎ手は力が要るので若い人がやる。網を立てる(持つ)のはベテランの仕事。「網を持っている人はラクだけどコツがいる。やっぱり櫂こぎから網立てにいくのは20年ぐらいかかりますよ」

佐藤さんは農業をしながら、漁期になると週末に漁をしてきた。この地域は皆そうだという。現在、居繰り網漁の後継者は少ない。去年は年配者による保存会が発足した。佐藤さんの息子さんたちも漁はやらないという。「普通の会社員は忙しいものね」奥さんが我が子に助け船を出すように言って笑った。

Copyright DAIWA HOUSE INDUSTRY CO.,LTD All rights reserved.