東京・人形町で修行の後、10年前に村上に戻り、店を継いだ。36歳の若き11代目、山谷誠さん。

まな板の塩引き鮭がすばやく切り分けられていく。塩を引き熟成させた鮭はねっとりと包丁にくっつく。よく切れる包丁をためらいなく、角度も変えないように入れる。「もともと鮭料理というのは食文化として広く根づいています。ですが、ご家庭ではなかなかできないものもありますから、そういうものを組み合わせてお出ししています」

料理長の山貝誠さんは、創業270年の老舗料亭「能登新」の若き11代目である。「塩蔵処理をした鮭は、料理もしょっぱくなる。その点で現代にはあまり合わない部分もあるので、味の調整には気を使っています」。塩引き鮭を作る段階で塩加減を変えるのだろうか。「そこが面白くてですね、塩はそんなに関係なくて、塩抜きが大事なんです」塩引き鮭は塩をすり込んでから熟成させる工程と塩抜きして風干しにする工程から生まれる。塩を抜きすぎると旨味も抜けてしまう。ちょうどいいあんばいにできるのが、村上でいうところの「塩引き名人」なのだそうだ。

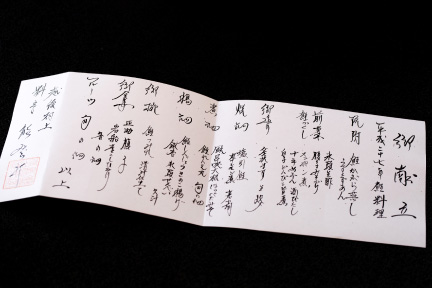

「能登新」を訪ねたのは4月の下旬。「これからって鮭とは真逆の時期なんです」と残念がる山貝さんだったが、供された鮭料理の数々は目を瞠るほどに多彩で豊かなものだった。

旬の食材も織りまぜながら、この日、多彩な鮭料理が目の前に並んだ。

村上の鮭料理を語るとき、必ず触れられるのが、その料理の多彩さだ。村上には100種に上る鮭料理があるといわれる。「江戸時代、鮭が捕れなくなった時期に頭からしっぽまで大事に使う文化が根づいたんです」 村上藩を襲った鮭の不漁は、世界初の自然ふ化増殖の制度と豊かな鮭料理という文化を生んだ。「一番“こんな部分まで”と思うのは血合いでしょうか。塩蔵処理をして、あとは時間が調理してくれるわけですが、3年以上熟成させないと食べられません」 頭から心臓や白子などの内臓、中骨まで、鮭を慈しむように徹底して利用する姿勢には心打たれる。

「昔の本を見ると、うちの先代も含めて、その時その時に自分たちで料理を生み出していっています。もちろん郷土料理ですから、いい伝統は残したいと思いますが、自分たちの感性に合わせて、また新しいものも創りあげていくのが、あるべき姿なのかなと感じています」

供された料理の一品、鮭の揚げしんじょうの松茸を模した姿は、山貝さんの考案によるものだ。「お野菜と合わせるようにしたりですとか、そうするとバランスもよくなりますし、おいしく召し上がれます。まだまだ考えていることはあります」 村上の鮭文化は、これからも洗練を深める。

Copyright DAIWA HOUSE INDUSTRY CO.,LTD All rights reserved.