寒冷紗がかけられた黄金川。昔は寒冷紗はなかったが、近年の温暖化で水温を適温に保つために張られている。

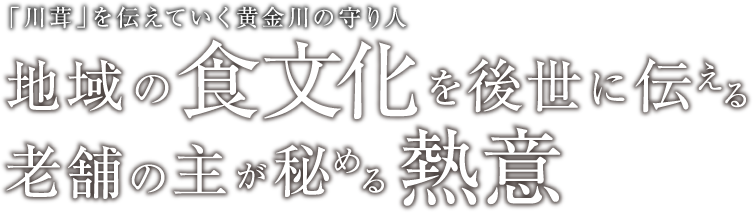

「甘木」駅から車で約10分、田園風景の中にある「遠藤金川堂」は、唯一朝倉市の黄金川でしか育たない川茸を採集し、加工して販売する寛政5年創業の老舗だ。「川茸とは、スイゼンジノリという藍藻類で、海で育つ海苔とはまったく違う植物です。はるか5億年前から地球に酸素を供給してきた原始的なものなんです」と話をしてくれたのは、第17代当主遠藤淳さん。手のひらの上にとって見せてくれた川茸は、寒天質の不定形な黒く平たいかたまりだ。3週間で約5cmの大きさに育つ。

スイゼンジノリは九州の一部にのみ自生していた。絶滅危惧種であり、熊本県熊本市のスイゼンジノリ発生地は国の天然記念物に指定されているほど希少なもの。しかも今は熊本のスイゼンジノリは水質の悪化と水量の減少で絶滅したといわれている。それほど繊細な植物である川茸を、「遠藤金川堂」は約250年に渡り守り続けてきた。祖先である遠藤幸佐衛門によって発見され、江戸時代には秋月藩黒田長舒(ながのぶ)公にノリとして献上され、狩りの雁を褒美に下賜されたという。さらには将軍家への献上品にもなるほど珍重された食材だったのだ。

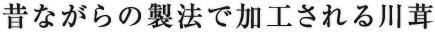

収穫した川茸は手作業で小さな葉やゴミをとり、その後ふるいで何度も洗いながら丁寧に磨く。

川茸が生育する黄金川は、古処山などから流れ出す佐田川と地下を共有する伏流水。全長2kmの小さな川で、ホタル、カワセミなどの水鳥、ライギョやオヤニラミ、ザリガニなど多様な生き物がいる。

ここで川茸を採集し、工場で加工する。春先から初夏にかけてが旬の川茸は、水温18〜24度の中で生育する。それが川の中に設けられた堰に溜まり、職人が網ですくって収穫する。取材時は約100kg、1週間分を収穫した。これを地下水が流れる工場で洗い、汚れや葉、小さな川茸などをふるい落とす。機械ではなく手作業ですることで川茸を傷めない。小さな川茸は、また黄金川に戻して成長を待つ。

水の中に手足を入れて作業する職人は、「腰は辛いけれど、それよりも生き物がたくさんいる好きな川で仕事できるのが嬉しい」と童心に返ったように笑う。洗い終わった川茸は塩に5時間漬け込み、その後水でさらして使う。

「遠藤金川堂」で湯通しした川茸を試食させてもらった。まさに「翡翠」のような深い緑、苔のような見た目だが、ふるふるとした食感で喉越しもよい。「良質な炭水化物、タンパク質、ミネラルなどを豊富に含むんです」と遠藤さんはいう。

「壽泉苔」は、1cmの厚さだった川茸を1mmの薄さにまで乾燥させて型で抜く。水で戻すと5mmの厚さに戻る。

取材時には作られていなかったが、もう一つ見せていただいたのは「壽泉苔(じゅせんたい)」という乾燥させたノリだ。このノリを作るのも手間ひまがかかる。昭和初期につくられた城島瓦を使って川茸を乾燥させる。それを職人が1日20枚弱磨きあげて完成させる。壽泉苔は、京都や大阪などの料亭、精進料理でよく供される高級食材。「時代の流れはありますが、川茸も壽泉苔も昔ながらの製法でつくるのがうちのやり方です。伝統産業として見てほしい」と遠藤さんは言う。

しかし川茸は、市内でも知らない人がいる食材であるのも実情だ。そのために遠藤さんは地域に働きかけ、保育所で紙芝居をしたり、小中学校の給食に出したり、高校生には川の清掃を通じて食育を行っている。

川茸に限らない。自分たちの地元の水がおいしいということもそうだ。「水は私たちの生活と切っても切れない命。ほかの地域で川茸という食材を通じて自分たちのふるさと自慢ができるように、常日頃から学校や地域とここの水を守っていくことを大事にしています」と真摯に言葉にする。

平成元年では約200tとれた川茸も、今では20tしかとれない。水質の維持など減らさない努力を続けながら、次の世代に繋げていくための一人として、食文化を伝えていこうとする遠藤さんの姿は、まさに黄金川と川茸に代表される自然への謙虚な敬意を感じさせるものだった。

Copyright DAIWA HOUSE INDUSTRY CO.,LTD All rights reserved.