丼の縁近くまで豪快に盛られた「生うに丼」。シーズンになると、これを目当てにした客が絶えない。

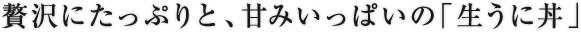

「ようやくこの時期が来たねえと話をするんだけど、一年で一番気持ちが踊ってるんじゃないかな。食べる方もつくる方も」と笑いながら話してくれたのは、生まれも育ちも階上町の「煉瓦亭」ご主人大下さん。6月から8月にかけての夏にしか味わえない、海からあがったばかりの新鮮な天然のウニを存分にいただけるとあって、リピーターのお客さんで満席だ。遠くは関東から訪れる人もいるという。

この時期、多くのお客さんが頼むのは、丼の白飯の上に豪快に盛られた地場産ウニの「生うに丼」。手で優しく盛られた生ウニの量はお客さんを驚かせ、次に満足させ、そして忘れられない味として記憶に刻まれる。北海道産や下北産なども食べたという大下さんは「階上のが一番おいしいね。ウニ独特の甘みがうまい」という。いただくと磯の香りを漂わせたウニの自然な甘みが口いっぱいに広がり、舌の上でとろけていく。

たっぷりのせられた生ウニには、ご主人のこだわりがつまっている。「生ウニは階上の自慢。だから地場産にこだわりたい。階上で商売して階上に住んでいるんだから、もっと広めていきたいよね」と話す。その言葉には、漁業者や生産者が一所懸命採ったりつくったりしたものを大事に使いたいという思いが込められている。「町に誇りをもって住みたい」という気持ちが伝わる「生うに丼」は、階上町の夏の味覚を堪能できる逸品だ。

さまざまな物産に目移りしてしまいそうな「道の駅はしかみ」。

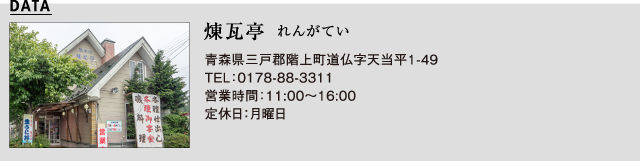

国道45号沿いに佇み、週末は午前中から盛況な様子を見せる「道の駅はしかみ」。物産を通じて階上町を知ってもらう場として、地場野菜はもちろん、工芸・民芸品やドリンク、惣菜などを扱う。中でも珍しいのは鮮魚だ。よく並ぶのは朝獲れの水ダコを煮た煮ダコだが、季節によっては地場産のカレイやドンコなどから八戸の市場でセリ落とした魚種まで揃う。

「近隣の市町村に比べると、階上町は漁業や農業など一次産業の規模が小さく生産者も少ない」と話すのは、代表取締役の大江さん。それでも施設内には、階上町の名産がずらり。特に実演コーナーで手作りされる、昔から食べられてきた「ほど焼き」や「赤飯サンド」といった地域のおやつ、麺工房で手打ちされる「階上早生」のそばが目を引く。大江さんは「麺工房には飲食店の方が修行に来られたり、一般の方が体験でそばを打ったりしています。施設の隣の畑では7月半ばから蕎麦を蒔くんです。芽が出て白い花が咲いて実になって……。生産から提供まで一貫して関わっているので、その過程を伝えられるんですよ」という。また「レストラン アゼリー」も併設しており、海藻を使ったラーメンやウニを使った丼ものなど階上町ならではのメニューを提供している。

そこにしかないような物産をイベントや実演を通じて広めたいという「道の駅はしかみ」に、立ち寄ってみてはいかがだろうか。

緑茶が練り込んであるパイ生地の表面には、波とサバとリンゴの模様をデザインしてある。

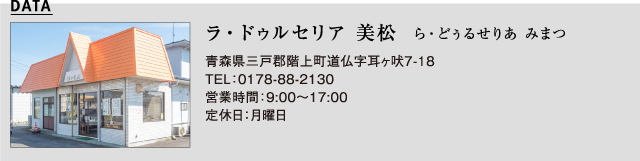

サバとリンゴを使ったスイーツ「サバップル」と聞いて、どんなものだろうと向かったのは洋菓子店「ラ・ドゥルセリア 美松」。八戸市を代表する海産物である八戸前沖サバを大鰐町産のリンゴ、フジのアップルパイに合わせたのが、看板商品「サバップル」だ。リンゴの酸味とフレーク状のサバの味が不思議と絶妙なハーモニーをもたらす。

もともとは、創作料理コンテストで高校生が考えた「サバップル」を依頼されたのがきっかけだという。しかし商品化するまでには多くの困難があった。何よりサバには魚の生臭さがある。漁業にも携わりながら、菓子職人の道を歩んだという異色の経歴をもつ小松さんは、試行錯誤を重ねた。クッキー生地に緑茶を練りこんで、生臭さを抑えて完成させた頃には「サバは奥が深い」というほどサバに可能性を感じるようになっていた。その熱意は今、「サバップルⅡ」の商品化へと向かわせる。

「いいものを使えば、それだけ味は答えてくれる」と話す小松さんは、他にも地域のさまざまな食材を使った創作菓子をつくってきた。階上町の名産ウニとコンブを使った「うにぼたんまんじゅう」、今はつくっていないが「いちご煮」をそのままゼリーに閉じ込めたような「いちご煮の里」などだ。現在は、八戸工業大学の教授とともに取り組んだ食用菊を使った最中など、「町の力になりたい」と健康食品に注目する。まだまだ意欲的に創作菓子をうみ出す小松さんのアイデアは尽きることがない。

Copyright DAIWA HOUSE INDUSTRY CO.,LTD All rights reserved.