2012/10/03

報道関係各位

大和ハウス工業株式会社

代表取締役社長 大野 直竹

大阪市北区梅田3-3-5

「東京大学大学院情報学環 学術研究棟」の寄贈について |

大和ハウス工業株式会社(本社:大阪市、社長:大野直竹)は、このたび、「東京大学 大学院情報学環(※1) 学術研究棟」を建設し、国立大学法人東京大学に寄贈します。

「東京大学大学院情報学環 学術研究棟」は、東京大学大学院情報学環のユビキタス分野の研究拠点となるとともに、デジタル技術を活用した建築アーカイブ施設を設置し、「情報学環・Daiwaユビキタス学術研究館(仮称)」として使用いただく予定です。

「情報学環・Daiwaユビキタス学術研究館(仮称)」内には研究室・教室のほかに、世界最先端の技術を導入し、実物大の虚像展示を可能とする空間物アーカイブプレゼンテーションルーム「ユビキタス空間物アーカイブ・ギャラリー(仮称)」や、様々なイベントやシンポジウムなどに対応可能な126席のホール「情報学環・ダイワハウス石橋信夫記念ホール(仮称)」も設けます。

「情報学環・Daiwaユビキタス学術研究館(仮称)」は、東京大学大学院情報学環の坂村健教授が監修され、世界最先端のICT技術を活用し、温度・湿度などを自動検知する「環境モニタリングシステム」や自分の場所を自動認識できる「ユビキタス場所情報インフラ」を導入する予定です。

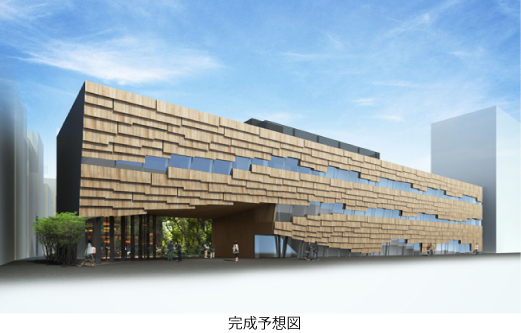

また、本館の意匠・設備設計は、東京大学大学院工学系研究科の隈研吾教授が担当され、杉板や土などの自然素材を用いて、暖かみと自然に溶け込むようなデザインとしました。

※1.教員が所属する「研究組織」。東京大学全学にわたる「情報」をめぐる諸領域を

流動的に連携させるネットワーク組織として2000年に創設された研究機関。

●寄贈の経緯 当社は1955年、創業者 故石橋信夫相談役が「建築の工業化」を企業理念に創業し、「世の中に必要とされ、喜んでもらえる商品・事業をしなければならない」という「公」の精神を実践するべく、社会資本としての住宅・建築の普及に努めてきました。 今回当社では、創業者 故石橋信夫の遺志である「公」の精神を引継ぎ、「情報学環・Daiwaユビキタス学術研究館(仮称)」で、次代を担う人材の育成および学術研究の発展、ひいては日本経済全体の発展に寄与できればと考え、当施設を寄贈することにしました。 ■「情報学環・Daiwaユビキタス学術研究館(仮称)」 【東京大学大学院情報学環 坂村健教授監修】

1.最先端のスマートビル機能 最先端のユビキタスコンピューティング技術を適用し、「情報学環・Daiwaユビキタス学術研究館(仮称)」の名前に相応しい、スマートビルとします。 ユビキタスコンピューティング技術とは、実空間の状況認識技術であり、館内の各部屋の温度や湿度、照度、空気の流れや臭いなどの環境の状況、またその空間に存在するあらゆるモノ(※2)や人(※3)の状況を自動認識し、クラウドサーバーのデータと連動し、環境の最適化、セキュリティー、エネルギー消費の最適化等を行う情報通信技術です。 ※2.実空間のあらゆるモノと情報を一体化して管理する「ユビキタス・トレーサビリティ・システム」を用いて、館内の施設設備、物品の管理保守、運用を行います。 ※3.「ユビキタス場所情報インフラ」を備え、館内における各自の場所を自動認識し、人の流れや動きの最適化を行います。

|

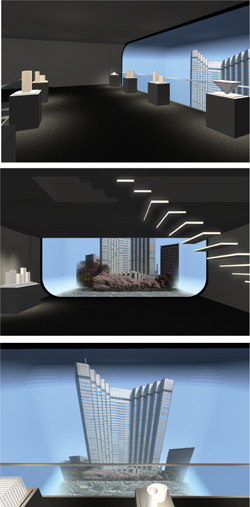

2.「ユビキタス空間物アーカイブ・ギャラリー(仮称)」 今回試みるユビキタス空間物アーカイブとは、これまでアーカイブすることが難しかった空間物を、ユビキタスコンピューティング技術やデジタル情報技術を駆使してアーカイブすることです。 空間物には、建物や橋といった構造物や、街や都市などの環境、またコンピュータ上のデジタル空間の構造など、様々なものがあります。例えば、これを建物に適用すれば、建物の構造データや画像データ、設計情報などをデジタルデータとしてアーカイブすることができます。 本館には、地下1、2階に吹き抜けの「ユビキタス空間物アーカイブ・ギャラリー(仮称)」を設置し、大型スクリーンへのマルチプロジェクター投影を通じて、没入感のある実物大虚像展示を実現します。建物を展示した場合には、建築模型のような「神の視点での見下ろし」だけでなく、「人の視線で没入した空間認識」を提供し、建築家の「意図」をより忠実に伝えるというコンセプトを実現することができます。 |

|

3.「情報学環・ダイワハウス石橋信夫記念ホール(仮称)」 本館3階には、様々なシンポジウムやイベントに対応可能な126席の「情報学環・ダイワハウス石橋信夫記念ホール(仮称)」を設置します。 東京大学大学院情報学環のみならず、研究領域を超えた研究・教育兼情報発信拠点となります。

|

■デザインコンセプト 【東京大学大学院工学系研究科 隈研吾教授監修】

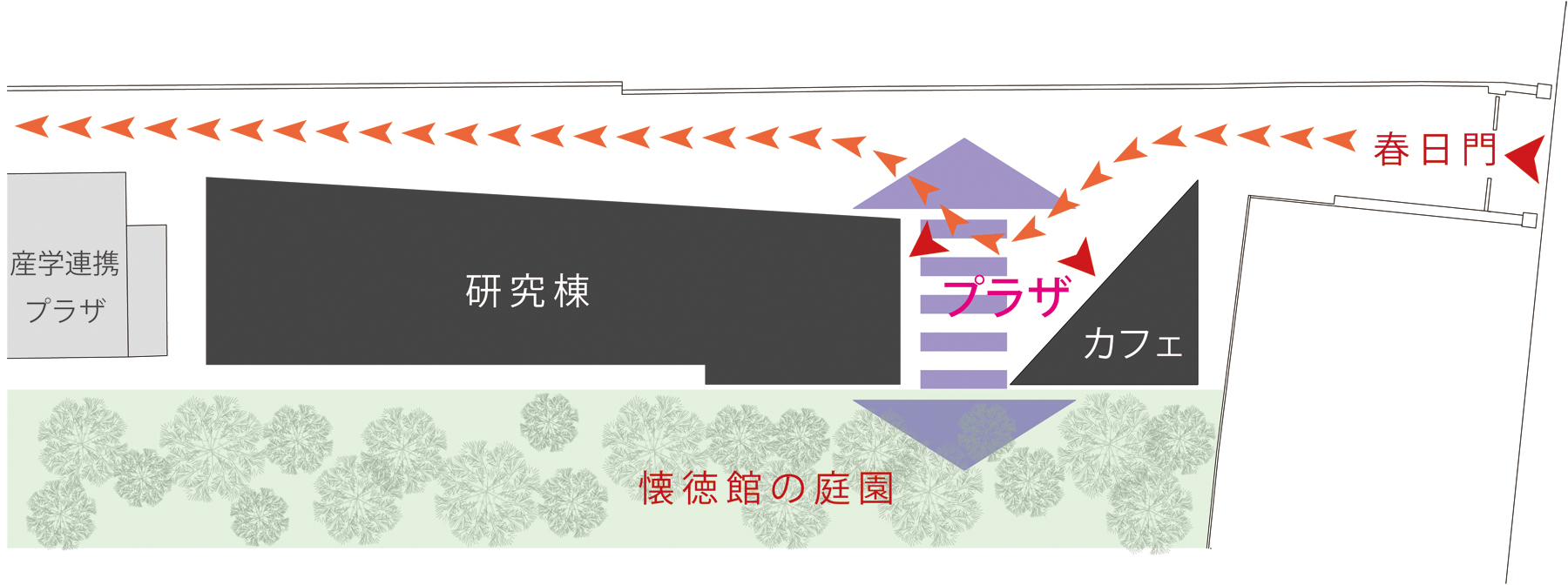

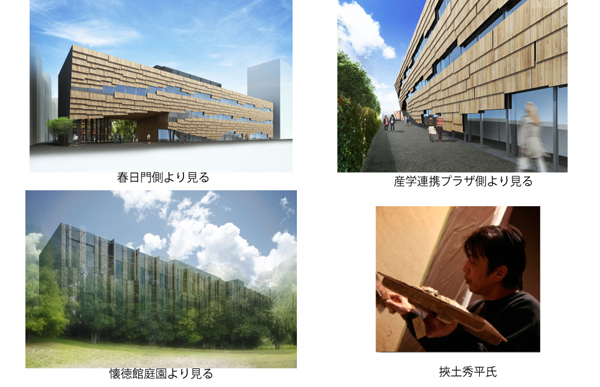

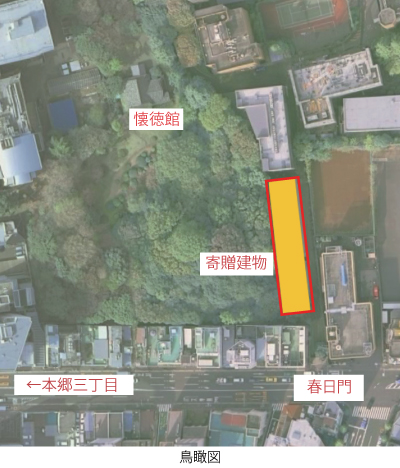

1.交流拠点を創り出すキャンパスの新しい「ゲートビルディング」 本館は、本郷三丁目交差点に程近く利用者の多い春日門と一体となった本郷キャンパスの新しい「ゲートビルディング」です。 春日門から構内へと続く通路と隣接するプラザは懐徳館の庭園を借景とする、キャンパスの新しい交流拠点となります。

「情報学環・Daiwaユビキタス学術研究館(仮称)」の位置図

|

2.自然素材による環境と調和したファサード 構内通路側は不燃処理を施した杉板を用いて、ウロコ状のファサードを形成し、従来のキャンパス建築にはない、やわらかく暖かい表情を作り出します。また、杉板の使用は大気中のCO2を固定し、地球温暖化を抑制する機能を果たします。 隣接する懐徳館庭園側のファサードには、日本を代表する左官職人である挾土秀平氏により、透過性を持つ特殊な土壁を配し、日本庭園と建築との融合を図ります。

|

■建物概要 建物名称 :「情報学環・Daiwaユビキタス学術研究館(仮称)」 所 在 地 :東京都文京区本郷7丁目3番1号 敷地面積 :403,516.09㎡ 建築面積 :679.45㎡(205.58坪) 延床面積 :2,709.53㎡(819.82坪) 構 造 :鉄骨造 地下2階地上3階建て 設 計 :隈研吾建築都市設計事務所 施 工 :大和ハウス工業株式会社 着 工 :2012年10月上旬 竣 工 :2014年3月予定 建 設 費 :約11億円 |

■教授プロフィール 坂村 健 1951年東京都生まれ。東京大学大学院情報学環副学環長・教授/ユビキタス情報社会基盤研究センター長、工学博士。 1984年からオープンなコンピュータアーキテクチャTRONを構築。TRONは携帯電話をはじめとして家電製品、デジタルカメラ、FAX、車のエンジン制御など世界中で多く使われており、ユビキタス(どこでも)コンピューティング環境を実現する重要な組込OSとなっている。現在、いつでも、どこでも、誰もが情報を扱えるユビキタス・ネットワーキング社会実現のための研究を推進している。著書に『グローバルスタンダードと国家戦略』、『ユビキタスでつくる』、『ユビキタスとは何か』、『変われる国、日本へ』、『不完全な時代』など多数。日本学術会議会員、IEEEフェロー、ゴールデンコアメンバー。2001年市村学術賞特別賞、2001年武田賞、2003年紫綬褒章、2004年大川賞、2006年日本学士院賞受賞。 |

|

隈 研吾 1954年横浜生まれ。1979年東京大学建築学科大学院修了。コロンビア大学客員研究員を経て、2001年より慶應義塾大学教授。2009年より東京大学教授。1997年「森舞台/登米町伝統芸能伝承館」で日本建築学会賞受賞、同年「水/ガラス」でアメリカ建築家協会ベネディクタス賞受賞。2002年「那珂川町馬頭広重美術館」をはじめとする木の建築でフィンランドよりスピリット・オブ・ネイチャー 国際木の建築賞受賞。2010年「根津美術館」で毎日芸術賞受賞。作品にサントリー美術館、根津美術館。著書に「自然な建築」(岩波新書)「負ける建築」(岩波書店)「新・ムラ論TOKYO」(集英社新書)、「場所原論」(市ヶ谷出版)など、多数。工業化社会の建築的理念であるインターナショナリズムにかわる、「場所に根ざした建築」の可能性を追求し実践している。日本では2012年に入り、長岡シティホールアオーレ、浅草文化観光センター等が竣工したほか、歌舞伎座の建て替えプロジェクトが進行中。海外では2011年末に、中国・成都で「知芸術館」が竣工。現在、イギリスのヴィクトリア&アルバート・ミュージアムのスコットランド分館、スペイン・グラナダのオペラ劇場、フランス・マルセイユのFRAC(地域現代美術財団)などが進行中。 |

|

|

|

以上