| 開催日 | 2025/07/13〜2025/07/13 |

|---|---|

| 開催場所 |

第1回の講師は、奈良団扇の製造販売を行っている池田含香堂の池田先生が務め、奈良時代から始まった奈良団扇の歴史や特徴、また、製造方法や伝統に親しむということについてお話しいただきました。参加したメンバーは、奈良団扇の見た目や実用的な特徴、製造サイクルや素材などについて学びました。また、会場には奈良団扇の実物が展示され、実際に見て触ってみたり、先生に直接質問したりするなど、日本の伝統文化に触れあう貴重な体験となりました。

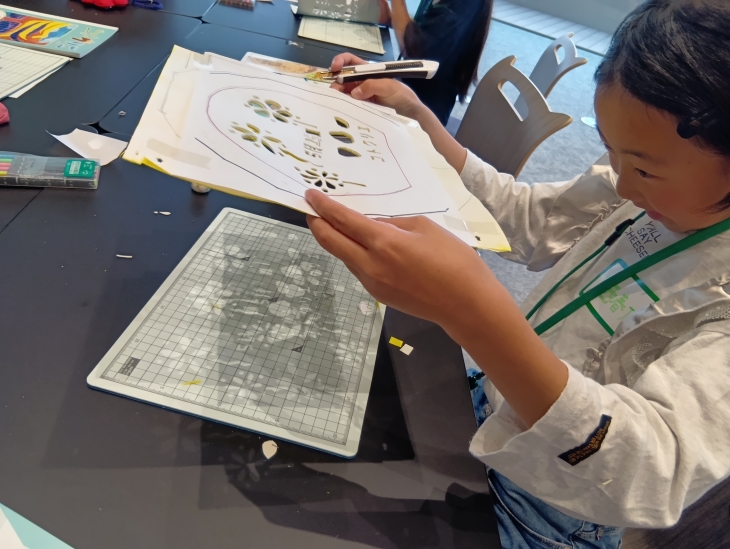

次は実際に奈良団扇の製造工程である透かし彫りを体験します。最初はみんな共通のデザインであるコトクリエのロゴマークと文字をサンプルに沿って彫っていきます。団扇の完成をイメージしているのか、丁寧に彫り進め、特に繊細な作業が必要な文字のところを彫る時はみんな集中して取り組んでいました。また、うまく彫り進めることが難しい子たちは、先生やスタッフにカッターの持ち方や彫り方など、アドバイスをもらいながら進めていました。

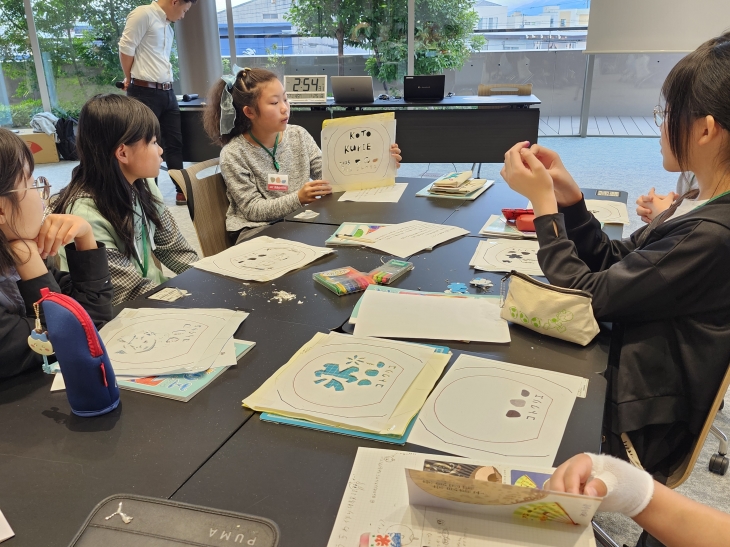

次にロゴマークと文字のデザインを切り終わった子たちから、追加のデザインを考えます。どのようなデザインにするのかはそれぞれで、迷っている子は先生やスタッフにヒントをもらいながら下書きを進めました。続いて追加デザインの透かし彫りも行い、ある程度彫り進めたところで、影絵の要領で自分の作品の出来栄えを確認していました。また、完成した子たちは友だちの作品を見て回り、デザインの多様さを感じていました。

最後は自分の作成した透かし彫り作品の紹介と体験の感想について、各チーム内で発表し合いました。透かし彫りを行った作品は、池田先生の手により仕上げが行われ、2回目の時に参加者に配られました。

最後に池田先生より全体の講評をいただくとともに、奈良の伝統文化に触れたことや自分が住んでいる奈良について興味をもって欲しいといった、今回の体験を基にみんなに意識して欲しいことについてお話しいただきました。

講演終了後も池田先生の元へ質問に行く子がいるなど、満足度の高いプログラムとなりました。

第2回の講師は、奈良で昔ながらの製法と伝統を守り、良質な「奈良墨」を一つ一つ手づくりしている奈良墨工房「錦光園」の七代目 墨匠、長野 睦様が務め、奈良墨のひみつやその魅力、歴史や特徴についてお話しいただきました。書道で使うことは知っているものの、墨づくりは室町時代から続いていることや、日本の墨の95%は奈良市で作られているなど、日本の伝統文化を知る貴重なお話を聞くことができました。

次に墨に使われる材料についてお話しいただきました。また、お話とともに、材料で墨の色を出す成分「すす」を見てみたり、すすを固めるための接着剤で、動物の皮や骨を煮て作られる「にかわ」を触ったり、また、にかわの臭いを消し、墨の香りを良くする役割がある「香料」を嗅いでみたりと、普段触れることのない材料に、子どもたちは興味を示していました。

次は生の墨から自らの手でこねて、世界に一つしかないにぎり墨づくりを体験しました。配布された生の墨をしっかりとこねていき、細長く成型したあと、自分の手でぎゅっと握りしめ、自分だけのオリジナル握り墨ができました。参加者は手を真っ黒にしながらも、自分だけの握り墨を大切に木箱に納め、作成日などを書いていました。生の墨の「香り」や「やわらかさ」「温かさ」を感じたことで、子どもたちは伝統文化である奈良墨に対してより興味を抱いたようでした。

最後は奈良墨を使ってみんなでアート作品を描きます。デザインの内容や文字については自由に話し合い、それぞれの班ごとに作品を作ってもらいました。作品では奈良をモチーフにしたデザインが多く、一目見ただけでわかる奈良を表現してくれました。子どもたちは、自分や仲間のアイデアを基に、好きな道具で作品を完成させていく過程で、モノトーンの限られた色彩の中にも多様な表現方法があることを学びました。

墨について学び、墨を握って作り、墨を使って描くといった墨の奥深さを体感しました。

第3回の講師は、奈良県内でワイン用ぶどうの生産や醸造を行っている木谷ワインの木谷一登様が務め、ワインの歴史や原材料であるぶどうの種類や製造方法などについて話してもらいました。また、ワインは最も古いお酒であり、宗教儀式で用いられたこと、また、ぶどう産地として奈良県が適していることなどについて学びました。奈良県でたった一つのワイン製造所を運営している木谷さんからお話しいただくことで、奈良の新たな魅力について知ることができました。

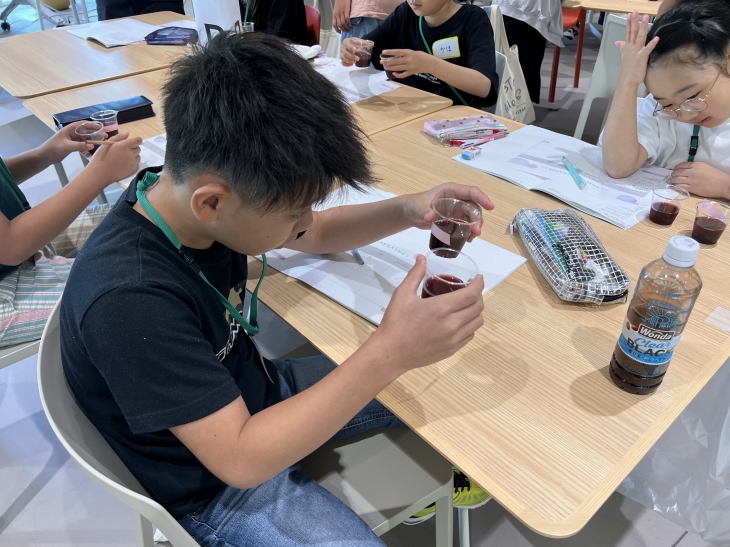

次に子どもたちには、実際にワイン造りで使われるぶどうを使った3種類のぶどうジュースを飲み比べてもらいました。透明のカップに入れたぶどうジュースを眺めて見た目の違いを発見し、少し飲んで、甘さや渋さ、酸っぱさなどの味の違いを確かめ、香りや舌ざわりなど、飲んだ感想を自由にメモやノートに記入しました。講師の木谷さんから子どもたちにぶどうジュースの味の感想を聞いたところ、子どもたちからは様々な感想が寄せられました。最後は混ぜて飲んでみたりと、楽しむことができました。

次にワインづくりに欠かせないぶどう果汁を集めるためのぶどうしぼり体験を行いました。子どもたちにはぶどうが配られ、それぞれが様々なやり方でぶどうをしぼりました。力を込めてしぼったものの、少ししか果汁が取れないことに、ワインづくりの大変さを感じることができました。また、班ごとでしぼったぶどうをビン詰めし、自分たちで考えたオリジナルラベルを制作するというワークショップを行ないました。ネーミングやラベル記載事項など、それぞれの班のオリジナリティーあふれる作品ができあがりました。

全3回の講座を休むことなく受講した参加者には、「株式会社エヌ・アイ・プランニング」の椿野編集長より修了証書が授与されました。また、参加者へは参加特典としてジュニア・コトクリエカレッジオリジナルバッチがプレゼントされ、参加者は喜びの表情を隠しきれない様子でした!

第1回目は総合技術研究所に行き、世界の環境共生住宅を見学しました。日本の古い住まいから、親戚一同が集って暮らす環形の建物、木の上にある住まい等、様々な家の形態を知りました。なんでこんな形をしているのかな?など、みんなで思ったことや感じたことを話しながら見学しました。

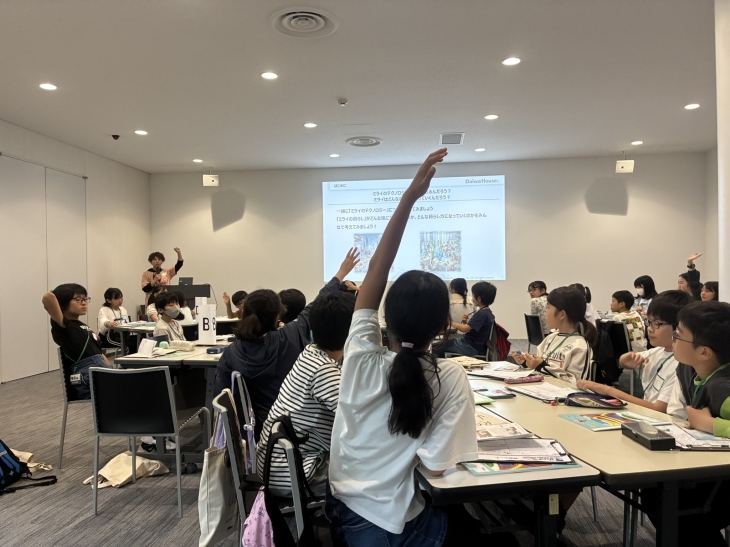

その後、「ミライのテクノロジーからミライの暮らしを考えてみよう!」というテーマで研究所員より講義を行いました。ミライに創られる技術を知り、こんな技術があったら、ミライの暮らしはどうなるのかな?とみんなあれこれ思いを巡らせてくれました。

最後に、見学した世界の環境共生住宅や教えてもらったミライのテクノロジーを参考にして、「ミライのまちワークシート」を記入しました。「AIが歩いている。」「月に行けるエスカレーターがある」「空飛ぶ車」など、自由なアイディアがたくさん出ました。

第2回目はみらい価値共創センター「コトクリエ」に場所を移し、当社社員と一緒にまちのプランを考えました。3回目にご登壇いただく「みちやす先生」が創ってくださった奈良県の土台を見ながら、4班に分かれてまちのコンセプトやゾーニングを考えました。どんなまちを創りたいのかを考え、コンセプトにまとめるのは難しい様子でしたが、ホワイトボードに付箋をたくさん貼ってアイデアをまとめていきました。

次に、コンセプトに基づいてどのようなまちを創っていくのかを考え、紙に描いていきました。何人かのメンバーは、まちのシンボルとなるような建物をデザインしました。最初は、どう考えていいかわからない様子の子たちも、仲間と一緒に話し合って手を動かすうちに、みるみるうちにプランが完成していきました。

最後に、どの建物をどこに創るかを考えたり、隣の班と道をどう繋げるかの相談をしたりしました。まちを創るためには、班だけにとどまらず、周囲の班とも協力してやらなければ完成しないことを感じました。班を超えて話し合いをして、みんなで一体となってアイデアをまとめました。

第3回目は、森のねんど研究所のみちやす先生にお越しいただき、2回目で考えたプランをもとに粘土で奈良の「ミライのまち」を創りました。班ごとに考えたコンセプトに沿ったまちを創っていくために、班の仲間と意見を出し合ったり、協力し合ったりして、作業を進めていきました。

初めは慣れない作業に戸惑いもありましたが、先生に教えていただいてコツをつかんでくると、びっくりするくらいの集中力で作業を進めていきました。作業に慣れてくると、色んな形のものを創れるようになり、個性的な建物や庭を創る子も出てきて、仲間の創る建物に刺激を受け、みんなの創造力がどんどん膨らんでいきました。チョコレート工場やツリーハウス、月にいけるタワーなど夢のあるまちが創られていきました。

作業の過程で、自分のまちにも思いを馳せ、まちを創るためにはみんなで協力し合う必要性があるんだと感じた子どももいました。限られた時間の中で、みんなで協力して完成させることができました!この「ミライのまち」の模型は、10月頃からコトクリエ館内にて展示を予定しています。ご来館予定のある方は、ぜひ見てください。

全3回の講座を休むことなく受講した参加者には、「コトクリエ」の川島英彦センター長より修了証書が授与されました。

また、参加者へは参加特典としてジュニア・コトクリエカレッジオリジナルバッチがプレゼントされ、参加者は、喜びの表情を隠しきれない様子でした!

0