コラム No.92

コラム No.92CREコラム・トレンド

進展求められる不動産のバリアフリー化

公開日:2019/12/26

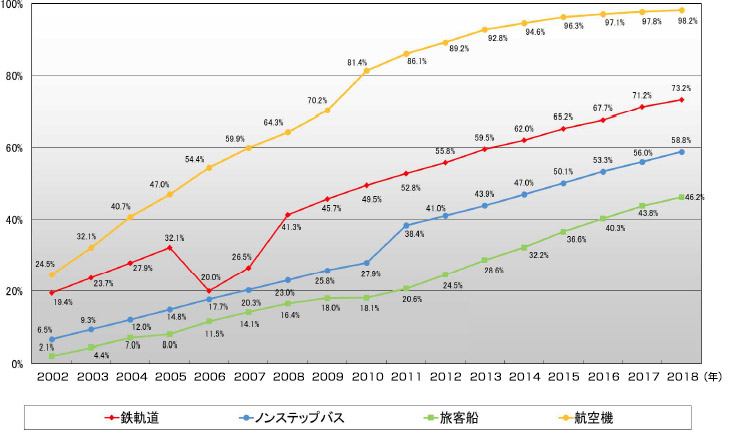

JRや私鉄といった公共交通機関で段差の解消や点字ブロック、車いす対応型トイレの設置などバリアフリー化が着実に進んでいることが、国土交通省の調査で明らかになりました。一方で、不動産のバリアフリー化は、交通機関に比べて進展が遅れているようです。施設のバリアフリー化における整備は本格化する高齢化社会の中で避けて通れない街づくりの課題。住みやすさを測る重要な要素にもなっていきます。

交通機関で段差解消が進む

1994年、高齢者や障がい者が公共性のある建物を円滑で安全に利用できるよう求めた「ハートビル法」が制定されました。その後2006年に「交通バリアフリー法」ができ、ハートビル法と統合して「バリアフリー新法」になりました。また、国は東京五輪・パラリンピックが開催される2020年までにバリアフリー化を推進するよう、交通機関の事業者などに改善を求めてきました。そのひとつが駅の段差解消です。国は2020年までに1日当たりの平均利用者が3000人以上の駅について、原則として段差を解消することを目標にしています。国が定める「段差の解消」とは、エレベーターなどの設置により乗降場ごとに高齢者や障がい者などがスムーズに進行できる経路をひとつ以上確保していることを指します。

現在、JRや私鉄各社を合わせたわが国の駅数は約9,500。このうち約38%が、3000人以上の平均利用者の駅です。JRでは「利用者3000人以上」の駅のうち9割で段差は解消されていますが、残る1割で段差が残っている状況が明らかになりました。特に北海道や四国といった乗降客が少なく財政的に苦しい地方の交通機関で設備の改善が進んでいないようです。一方、私鉄各社の段差解消率は進んでおり、6社が国の目標をクリア。主要地下鉄では全社で段差解消が済んでいます。

視覚障がい者用の点字ブロックは、主要交通機関ではJRの一部を除いて、設置はほぼ完了しています。しかし、車いすを利用する人に欠かせない障がい者用トイレは改善の余地があるようです。地下鉄各社では東京を除いて100%と進んでいますが、私鉄大手15社では約1割が未設置で、設置が完了しているのは3社。駅の構造上、設置場所や占有面積の広さなどで一筋縄にいかないのかもしれません。

図1:車輛等におけるバリアフリー化の推移

出典:国土交通省「平成30 年度末 鉄軌道の移動等円滑化に関する実績の調査結果概要」

小規模店舗で遅れているバリアフリー化

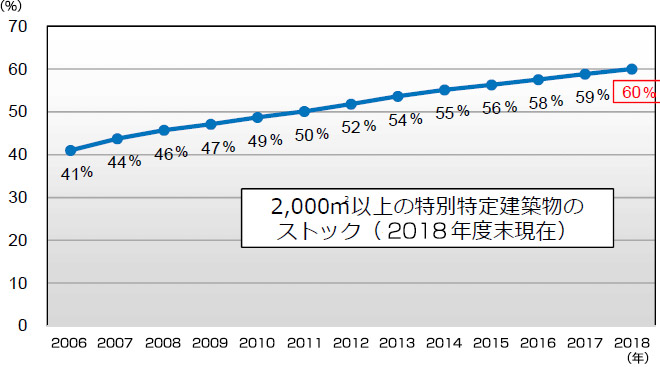

一方、不動産におけるバリアフリーの現状は、どうなっているのでしょうか。2006年のバリアフリー新法では、床面積が2,000m2以上の建築物を「特別特定建築物」、路面外に設置されているものや駐車料金を徴収する駐車場を「特定路外駐車場」と呼び、車いすを利用する高齢者や障がい者などへの配慮を施した建築設計を行うよう求めています。また、都市公園のバリアフリー化についても、施設内でスムーズに移動できる一定の基準を設けてハンディキャップのある利用者が使いやすくするよう推進してきました。

図2:建築物のバリアフリー化の推移

出典:国土交通省 第8回「バリアフリー法及び関連施策のあり方に関する検討会」

配布資料「バリアフリーのさらなる推進に向けて」より抜粋

百貨店やスーパー、ショッピングセンターなどの大型商業施設は特別特定建築物としてバリアフリー法に準拠した建築設計になっている不動産も増えている印象がありますが、2018年度における特別特定建築物のバリアフリー化は6割に留まっています。それ以下の規模の建築物は、さらにバリアフリー法に適合していないものが少なくないと想像されます。交通関係のバリアフリー化は、2000年の「交通バリアフリー法」制定以来、鉄道を中心に進んできましたが、不動産におけるバリアフリー化は、1994年の「ハートビル法」制定から約四半世紀が経過した現在でも、あまり進んでいないようです。小規模な店舗でのバリアフリー化が遅れているのは事業者の負担が大きいためと容易に想像できます。国の助成など公的な支援が求められるところです。

街づくりにおける最優先課題のひとつ

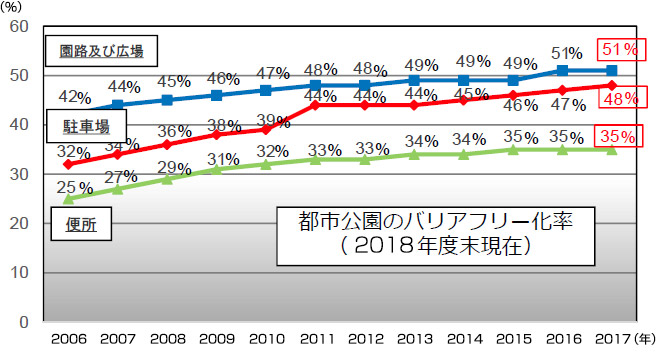

都市公園におけるバリアフリー化は、2006年にバリアフリー新法が制定された際、「都市公園の移動円滑化ガイドライン」が策定され、2012年に改訂されています。都市公園は一般市民のレクリエーション空間で健康増進や自然とのふれあい、観光、地域間交流など、国民の多様なニーズに対応しています。また地震などの災害時には避難地・避難路となり、国民の生活に欠かせない多様な機能を有する都市の根幹的な施設です。このため、高齢者、障がい者を含む全ての人々が利用しやすい公園の整備が求められています。

図3:都市公園(園路及び広場、駐車場、便所)のバリアフリー化の推移

出典:国土交通省 第8回「バリアフリー法及び関連施策のあり方に関する検討会」

配布資料「バリアフリーのさらなる推進に向けて」より抜粋

国は2018年、バリアフリー法を一部改正しました。その中には、全国の市町村でバリアフリー化に対する基本構想を作成していないこと現状にかんがみ、構想の前段階に当たる「マスタープラン制度」を創設。バリアフリー化の制度設計に関するコスト支援などを行うようにしました。 2023年度にはマスタープランを定める市町村数を300にする計画です。

高齢者や障がい者がバリアフリー化した交通機関で移動した後は、目的地である各施設内での円滑で安全な移動が求められます。都市公園だけでなくホテルやレストラン、百貨店・スーパーなど、多くの人々が集まる不動産のバリアフリー化は、街づくりにおける最優先課題のひとつではないでしょうか。