日本は世界有数の地震大国。だからこそ、安心できる住まいには確かな耐震性能が欠かせません。

今回のアンケートからは、耐震性能に加え

「家具の転倒」「避難経路の遮断」「ライフラインの途絶」などへの不安の声も多く寄せられました。

地震から暮らしを守るために今、どのような視点が必要なのでしょうか?

| 調査時期 | 2025年9月12日〜9月21日 |

|---|---|

| 調査対象 | My House Palette メールマガジン会員 |

| 有効回答数 | 491件 |

| 調査方法 | My House Palette メールマガジンでのアンケート |

ー目次ー

-

Q1

地震が起きた際、自宅のどこにいるときが

「最も不安」だと感じますか? -

Q2

Q1で選んだ空間で、

どのようなことが不安ですか? -

Q3

現在の住まいでの「地震への備え」は

どの程度できていますか? -

Q4

地震のとき、住まいのどこが

「最も安全」だと思いますか? -

Q5

現在の住まいで、地震対策として

実施していることは? -

Q6

もしこれから家を建てる・購入するとしたら、

地震対策としてどのような点を重視したいですか? -

Q7

もしこれから家を建てる・購入するとしたら、

耐震性能の優先度はどの程度ですか? -

Q8

地震に関して、現在の住まいにおける

最大の不安は何ですか? -

Q9

これからの住まいに期待する地震対策や

サービスはありますか?

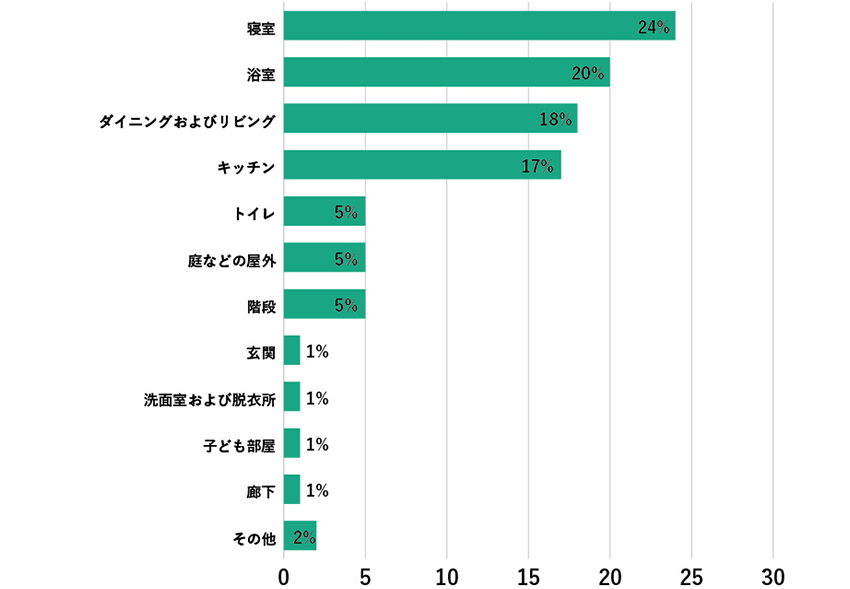

Q1. 地震が起きた際、

自宅のどこにいるときが「最も不安」だと感じますか?

最も多かったのは「寝室」(24%)でした。就寝中はとっさに身を守る行動が取りにくく、夜間の地震被災への不安が大きいことがうかがえます。続いて、無防備な姿のためすぐに避難できない恐れもある「浴室」(20%)、家族が集う場所で大型家具・テレビの転倒やガラス破損のリスクもある「ダイニングおよびリビング」(18%)、火の元や食器棚の転倒など危険要素が多い「キッチン」(17%)が上位に入りました。

住宅タイプ別に見ると、戸建住宅では建物全体の構造的な脆弱性に対する居住者の意識が高く、特に寝室への不安が強くなっています。就寝中の不安として、暗さ、家具の倒壊、別の部屋で眠っている家族の安全、迅速な避難の難しさ、外に出られるかどうかの不安などが特に目立ちました。一方、分譲マンションでは寝室、キッチン、浴室など、複数の場所に不安が分散する傾向があります。戸建住宅とは対照的に、建物全体の倒壊よりも部屋ごとの個別リスクに意識が向けられています。

賃貸マンション・アパートではコンパクトな間取りの中で特に長時間過ごす寝室、火災や食器棚から食器などが飛び出してくるなどの不安があるキッチンへの心配が強いことがうかがえます。

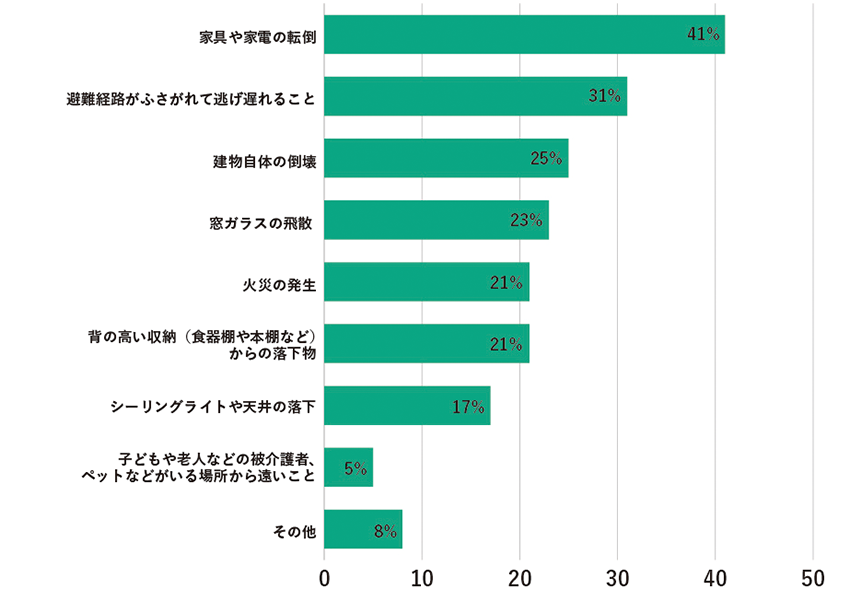

Q2. Q1で選んだ空間で、

どのようなことが不安ですか?(複数回答)

Q1で選んだ場所に対して、具体的にどんな不安を感じているかを聞くと、最も多かったのは「家具や家電の転倒」(41%)でした。住まいのどの場所でも共通する不安であり、ケガや生死に関わる危険を身近に感じていることがわかります。

次いで「避難経路がふさがれて逃げ遅れること」(31%)、「建物自体の倒壊」(25%)が上位にあがり、地震による直接的な被害と避難のしやすさへの懸念が大きく影響しているようです。

ダイニング・リビングでは「窓ガラスの飛散」、キッチンでは「火災の発生」、寝室では「シーリングライトや天井の落下」といった不安が目立ちました。

住宅タイプ別に見ると、戸建住宅では「倒壊」「火災」「高い場所の収納からの落下」など、建物や造作物に起因するリスクが目立ちます。一方、分譲・賃貸マンションでは「家具や家電の転倒」「窓ガラスの飛散」「避難経路の遮断」が上位で二次被害への不安が中心です。

築年数別では、築40年以上の住宅で「建物自体の倒壊」「避難経路の遮断」が目立ち、構造リスクと避難困難が重なっています。特に昭和56年(1981年)以前に建築された建物は「旧耐震基準」によって建てられており危険が大きいです。現在の耐震基準と比べて耐震性が不十分なものも多く存在します※。また、耐震等級が高く築年数が浅い住宅でも「家具や家電の転倒」「窓ガラスの飛散」への不安がみられ、築年数を問わず室内外の対策が必要といえます。

※参考:国土交通省公式サイト

その他、浴室での「無防備な姿での避難」、庭での「太陽光パネルの落下」、寝室での「避難経路の確保」、玄関での「ドアの変形による逃げ遅れ」など、具体的な声が集まりました。

こうした結果から見えてくるのは、建物の耐震性能と室内の安全設計の両立が不可欠であるということです。

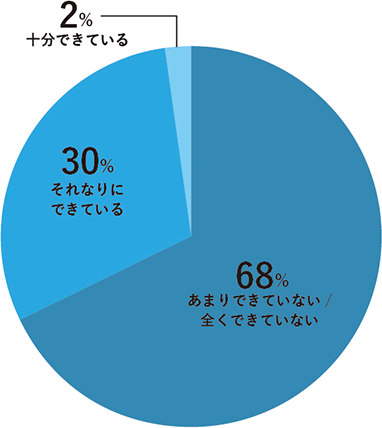

Q3. 現在の住まいでの「地震への備え」は

どの程度できていますか?

地震への備えについての自己評価は全体的に厳しく、「あまりできていない」(56%)「全くできていない」(12%)と合わせると3分の2以上(68%)にのぼりました。

一方で「それなりにできている」(30%)と回答した方もいましたが、「十分できている」はわずか2%でした。

地震が頻発する日本では防災への意識が高く、実際にQ2でも地震リスクを理解している方が多数でしたが、実際の備えは部分的となっている現状が浮かび上がりました。

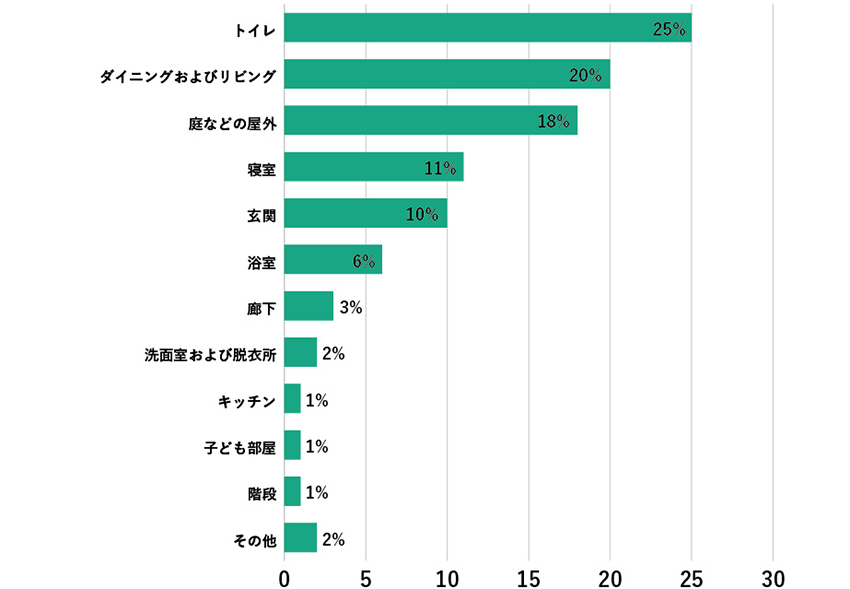

Q4. 地震のとき、

住まいのどこが「最も安全」だと思いますか?

最多は「トイレ」(25%)でした。「壁に囲まれ家具もないから安全」という通説を耳にしますが、実際はタンクの破損やドアの変形で閉じ込められる可能性もあります。

参考:【令和版】あなたの地震対策レベルはどれくらい?防災知識クイズにチャレンジ!

次いで「ダイニングおよびリビング」(21%)。テーブルの下に身を隠せる、避難動線が良い、広さがあり家具が少ない、家族が集まる安心感も挙げられました。

「庭などの屋外」(18%)は建物倒壊や火災などを回避できると考えられますが、ブロック塀や外壁の落下、電線の落下などの危険もあります。

「寝室」(11%)は不安な場所1位にも挙がりましたが、家具を置かない工夫や布団で身を守れる安心感から「安全」と考える方もいました。「玄関」(10%)も避難のしやすさで選ばれましたが、ドアの変形で開かなくなる可能性の想定が必要です。

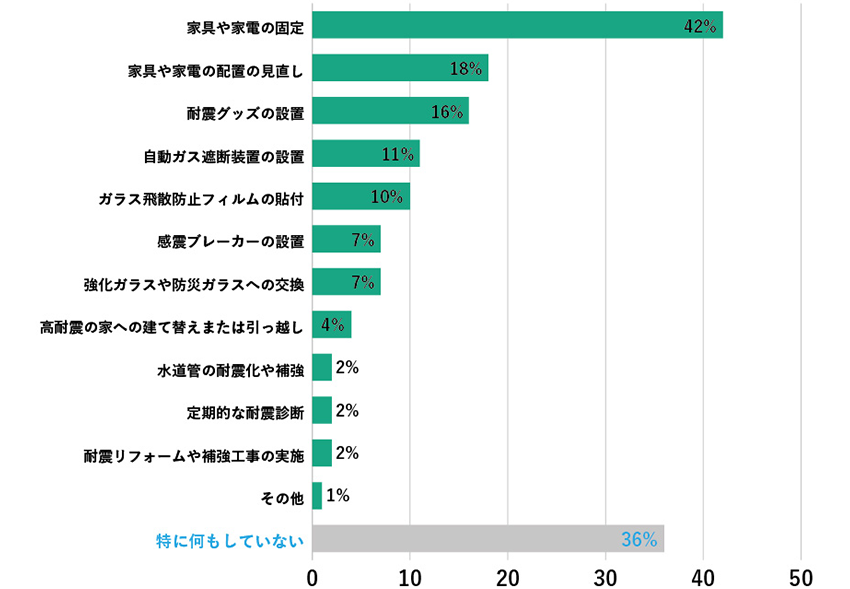

Q5. 現在の住まいで、

地震対策として実施していることは?(複数回答)

最も多かったのは「家具や家電の固定」(42%)でした。耐震ジェルマットや突っ張り棒など取り入れやすい方法も多く、揺れによる直接的な被害を減らそうとする意識がうかがえます。次に多かったのが「特に何もしていない」(36%)で地震対策に未着手の方も少なくありませんでした。

住宅タイプ別に見ると、未着手は戸建住宅で37%、分譲マンションで24%と、戸建住宅の方がやや高めでした。「一部の家具には耐震ロックをつけたが、他の部屋はまだ」といったコメントも見られ、対策すべき箇所が多く、どこから始めるべきか判断しづらいことが、未着手につながっている可能性もあります。

一方、「自動ガス遮断装置」「ガラス飛散防止フィルム」「感震ブレーカー」といった二次被害への備えは少数にとどまり、家具固定の次にどんな対策を広げていくかが課題といえそうです。

また、「定期的な耐震診断」「耐震リフォームや補強工事の実施」といった建物そのものを強化する取り組みの回答もごく一部に限られました。特に「耐震リフォームや補強工事の実施」をした方のうち半数以上(56%)が旧耐震基準で建てられた築40年以上の住宅にお住まいで、旧耐震基準によって建てられた建物への危機意識の高さがうかがえます。こうした対策は住んでから行うのはハードルが高いのが現実です。だからこそ、家を建てる際には、ハウスメーカーの耐震性能をしっかり確認しておくことが、将来の安心につながります。

- 参考:コラム:防災に備えるリフォームとは?

- 参考:大和ハウスの耐震性能

Q6. もしこれから家を建てる・購入するとしたら、

地震対策としてどのような点を重視したいですか?

(フリーアンサー)

「建物そのものの耐震性能」と「土地の安全性」に意見が集中しました。耐震等級や免震・耐震構造に加え、地盤強化や液状化リスク、津波・活断層の確認など、建物と土地の両輪で対策を講じる必要があると考える方が多数でした。

また、「避難しやすい間取り」「転倒リスクのない造作収納」など設計面の工夫を求める声も。さらに、太陽光発電や蓄電池、燃料電池などのレジリエンス設備への関心も高いようです。 以下は寄せられた具体的な声です。

建物の耐震性能

- 耐震等級の高さだけでなく、家具の落下防止策や確実な避難経路を確保した設計で、自宅での避難生活に備えたい

- 余震を考慮し、繰り返す揺れに耐えられる家

土地や立地の安全性

- 地盤が強く、過去に大地震に見舞われていない場所に家を建てたい

- 火事の延焼リスクがあるため、密集地は避けたい

- 隣家との間隔や周囲の土地利用も含めて安全性を見極めたい

間取り

- 収納計画を工夫し、物が散乱しない間取り

- 避難しやすい動線を確保した間取り

- 高齢になっても無理のない避難ができる間取り

レジリエンス住宅※

- 避難所に行かなくてもライフラインをまかなえる設備を導入したい

- 断水に備えて給水・貯水設備を整えたい

- 戸建住宅にローリングストックや防災グッズを無理なく備蓄・管理できる仕組みが欲しい

※年間を通して快適に過ごせ、非常時に自立して電力供給できるような住宅

参考:いざという時も不安なく過ごす!大災害に備えた賢い備蓄のしかたとは?

その他

- 被災後にスピーディーに対応してくれるハウスメーカーを選びたい

- 耐震性を大前提とし、制震ダンパーや家具の転倒防止策、複層ガラスや感震ブレーカー、さらには非常用電源・給水設備まで備えた住まいにしたい

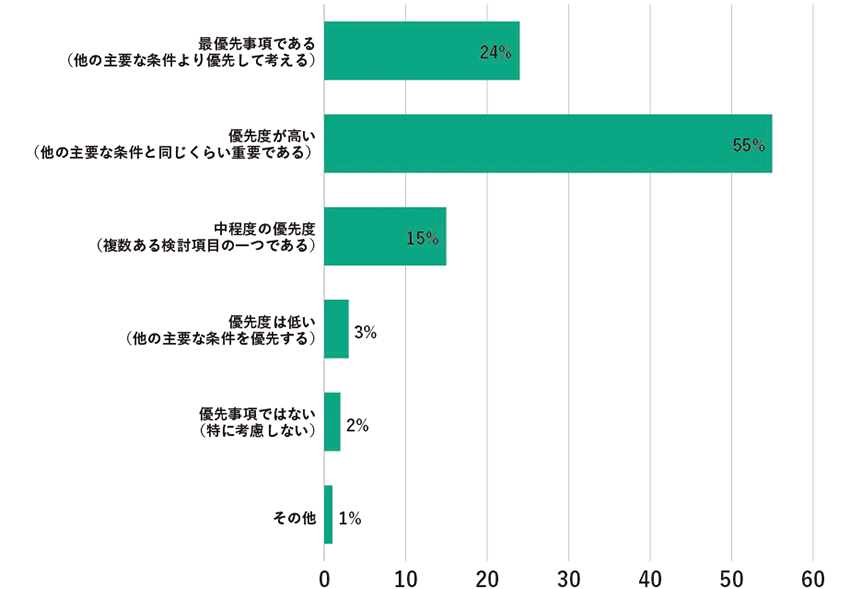

Q7. もしこれから家を建てる・購入するとしたら、

耐震性能の優先度はどの程度ですか?

耐震性能を「最優先事項である」(24%)、あるいは「優先度が高い」(55%)と答えた方は計79%にのぼり、価格や立地と並ぶ、あるいはそれ以上に重視される前提条件であることがわかります。

「最優先事項」と答えた24%の方は耐震性能を住まい選びの第一基準としています。「優先度が高い」と答えた55%の方は、価格や立地も考慮しつつ、耐震性能は欠かせない条件と捉えていました。

一方で「中程度以下の優先度」と回答した方は計20%。こちらも決して耐震性能を軽視しているわけではなく、コストや利便性とのバランスを見ながら検討している姿勢がうかがえました。

Q8. 地震に関して、現在の住まいにおける最大の不安は

何ですか?(フリーアンサー)

地震に関して暮らし全体を見渡したとき、どんな不安があるのかを尋ねました。寄せられた切実な声を、住宅タイプ別にご紹介します。

戸建住宅の不安

- 古い住まいで耐震性が不明。地震時のきしむ音や、固定していない家具が避難経路をふさぐ可能性が心配(築29年)

- 住宅密集地で火災や逃げ道の遮断が心配(築20〜29年)

- 二度の大地震を経験しており、次に持ちこたえられるのか不安(築40年以上)

- 裏に崖があり、崖崩れのリスクを常に感じている(築20〜29年)

- 新築だが海に近く津波が心配(築5年未満)

- 耐震工事が必要と感じるが経済的に難しく、家具の固定も天井の形状で対応できない部分がある(築60年)

- 隣家の建物の状態が良くなく、わが家に向かって倒れてこないか不安(築20〜29年)

- 被災後に住み続けられるのか不安(築30〜39年)

→地盤や立地条件の不安に加え、「被災後に住み続けられるか」という視点での不安もみられました。

分譲・賃貸マンションの不安

- エレベーターの閉じ込めや高層階からの避難が不安(築10〜19年)

- 避難時の非常階段の混雑や共用スペースでのトラブルが心配(築10〜19年)

- 火災発生で逃げ遅れが心配。消火器の使い方もわからない(築5〜9年)

- 避難ハッチがなく玄関が唯一の避難ルート。古い鉄扉がゆがんで開かなくなる恐れや、寝室がガラス窓2面で就寝時の地震で降り注いでくるのが怖い(築55年以上)

- 周囲が木造建築や墓地で木々が多く、火災リスクが高い。道路も狭く大型ポンプ車が入れない(築年数不明)

→倒壊そのものよりも、避難やライフライン寸断への不安が多く、「どう逃げるか」「被災後にどう暮らすか」に意識が向いているようです。

住宅タイプを問わない不安

- 突っ張り棒は天井を傷めると聞き、家具固定ができていない(築5年未満)

- 災害後の通信や電力の確保が不安(築10〜19年)

- 地震時にロフトベッドでから転落する可能性がある(築10〜19年)

- ペットがいるため避難所には行きづらく、地震後も自宅で過ごせるか心配(築10〜19年)

- 寝室から玄関まで距離が長く、深夜に素早く避難できるか心配(築20〜29年)

- 停電復旧時の通電火災やガラス飛散によるケガが心配(築30〜39年)

→室内の二次被害(家具転倒・ガラス飛散など)やライフライン停止は、住宅タイプを問わず共通する不安要素となっています。

Q9. これからの住まいに期待する地震対策やサービスは

ありますか?(フリーアンサー)

建物の強度はもちろん、「その先の暮らしをどう守るか」といった視点から多彩なアイデアが寄せられました。カテゴリ別にご紹介します。

建物そのものの強化

- 1階の一室をシェルターのように改築したい

- 標準で耐震等級3を備えたハウスメーカーを選びたい

- 公的機関や大手ハウスメーカーが耐震リスクを可視化し、必要に応じて補強コストを提示してくれると安心。詐欺防止のため国や大手企業による提供を希望したい

専門家によるサポート

- 建築時に耐震専門家のアドバイスや、被災後の復旧工事をサポートしてほしい

- 既存住宅の耐震性能を「見える化」する簡易診断サービス

- 築15年以降に耐震性能を再評価してくれる仕組み

スマート技術・AIの活用

- スマートホームと連動した地震速報、自動ガス遮断、避難照明点灯などの機能があると安心

- VRやARを使った防災訓練プログラム

- センサーとAIで揺れや損傷を即時に分析・通知。災害時には電気・水を最適に配分し、防災備蓄の残量や消費期限もAIで管理してほしい

- スマートモニターに地震情報を表示し、どこに避難すれば安全かを案内してほしい

- 大地震を感知すると玄関扉が自動で開くなど、住まい機能と連動した仕組み

ライフラインを支える仕組み

- 蓄電池や太陽光発電の標準装備。貯水システムや簡易トイレも組み込みたい

- 停電時でも自家発電で動くエレベーターがあると高層階でも安心

- 備蓄品の消費期限を管理してくれる「防災セット見直しサービス」

その他

- 災害時に住民同士が連携できる情報共有アプリや安否確認システム

- 行政と連携した無料の耐震チェックや、補強工事に対する補助金助成を全国的に進めてほしい

- 家具固定サービスがあればぜひ利用したい

まとめ

地震対策は「建物の強度」だけにとどまらず、日常の工夫やAI・スマート技術の活用、さらには行政やコミュニティとの連携まで、多角的な視点で考えていく必要がありそうです。

これから家を建てる方は、高い耐震性能を前提にしながら、生活やお住まいの地域に合わせた防災アイデアをどう住まいに組み込むかが大きな鍵となります。

大和ハウスでは、長年の研究開発に基づく高い耐震性能と、免震・制振技術を組み合わせた安全性の高い住まいづくりを実現しています。太陽光発電や蓄電池などを取り入れたレジリエンス住宅や、避難動線を考慮した間取り設計など、ご家族一人ひとりのライフスタイルに合わせた防災対策を取り入れることをおすすめします。