冷える手にはカイロを握りしめ、足元の寒さにはこたつや湯たんぽで暖を取る――。

日本の寒さ対策といえば、体の一部を直接温める「部分暖房」が主流です。

しかし近年、省エネや健康の観点で高性能住宅が増え、

“家そのものを暖める”選択肢も広がっていることをご存じでしょうか?

今回は、札幌市立大学教授で都市・建築環境デザインを専門とする齊藤 雅也さんと、

熊本県立大学教授で建築環境工学を専門とする辻原 万規彦さんにお話を伺いました。

日本特有の住宅構造による暖房の歴史と最新技術の解説を通じて、

「寒さを我慢しない冬の暮らし」を実現するヒントを探ります。

Profile

札幌市立大学 デザイン学部 教授

齊藤 雅也先生

武蔵工業大学 工学部 建築学科卒業。同大学大学院 工学研究科 建築学専攻 博士後期課程 満期退学。博士(工学)。専門は都市・建築環境デザイン。

室温ではなく居住者が「いま、何℃と思うか」という“想像温度”の概念に着目し、居住者の工夫や暮らし方によって快適性を高める「住みこなし」のあり方を研究・提案している。また住環境に関する知見を生かし、札幌市円山動物園などの環境設計にも携わり、人間や動物の快適性・健康性の質を追求している。

主な著書に『季節を味わう住みこなし術-「ちょいケア」で心地よいライフスタイルに大変身!-』(共著、技報堂出版)、『設計のための建築環境学 みつける・つくるバイオクライマティックデザイン』(共著、彰国社)など。

熊本県立大学 環境共生学部 教授

辻原 万規彦先生

京都大学 工学部 土木工学科卒業。同大学大学院 工学研究科 環境地球工学専攻 博士後期課程修了。博士(工学)。専門は建築環境工学・建築史・都市史。

温熱環境の調整やエネルギー効率の高い住まい方に関する研究に取り組み、地域の気候や風土を生かした住環境づくりを提案している。また歴史的建築物の保存・活用や環境共生型のまちづくりにも注力し、理論と実践の両面から快適で持続可能な住まいのあり方を探求している。主な著書に『図説 やさしい建築環境』(監修、学芸出版社)など。

寒いのは部屋全体。

それでも日本では「部分暖房」が当たり前の理由

日本の家は空気を動かして涼しくする構造

――そもそも、なぜ「日本の家は寒い」と言われるのでしょうか。

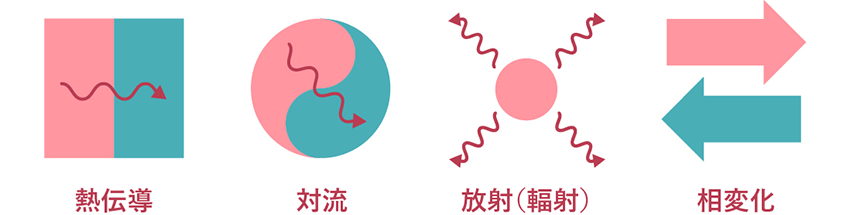

辻原さん:日本の家は、高温高湿の夏を快適に過ごすことを優先し、空気を動かして涼しくする造りになっているからだと思います。熱の移動パターンは主に4つあるのですが、日本の家は「対流」ベースで部屋の中の熱を外に逃がす構造になっています。

<熱エネルギーの移動パターン>

熱伝導:

触れているものに熱が移る

(例)椅子に座ると冷たい椅子が温まる

対流:

空気や水が動いて熱を運ぶ

(例)うちわであおぐと涼しくなる/お風呂につかると温まる

放射(輻射):

物体からの放射熱が離れた物体に伝わる

(例)太陽光が出ると温まる/たき火に手をかざすと温まる

相変化:

物の状態が変わる時、周りに熱をもらったり、あげたりする

(例)水が蒸発する際、周囲から熱を奪って涼しくなる(気化熱)

齊藤さん:伝統的な日本家屋は風通しがよく、室内の空気を排出しやすい構造です。

そのため、例えば坪庭に打ち水をすると、水が蒸発する際に生じる気化熱によって周囲の空気が熱を奪われ、空気がいくぶんか冷やされます。さらに蒸発によって発生した水蒸気がわずかな気圧差を生みだし、空気の流れを促す効果があります。打ち水は、空気の流れを生かした日本の家ならではの風習といえるでしょう。

室内に熱を循環できない構造だから、部分暖房の文化が発展

――夏は熱を外に逃がしていると。となると、冬はどうなるのでしょう。

辻原さん:空気を動かして熱を外に出すことが前提にあるため、従来の日本の家では室内に熱をため込むことができません。つまり、冬にせっかく暖房で暖めた空気やストーブから出る暖かい煙(燃焼煙)までもが、すぐに外に排出されてしまうのです。

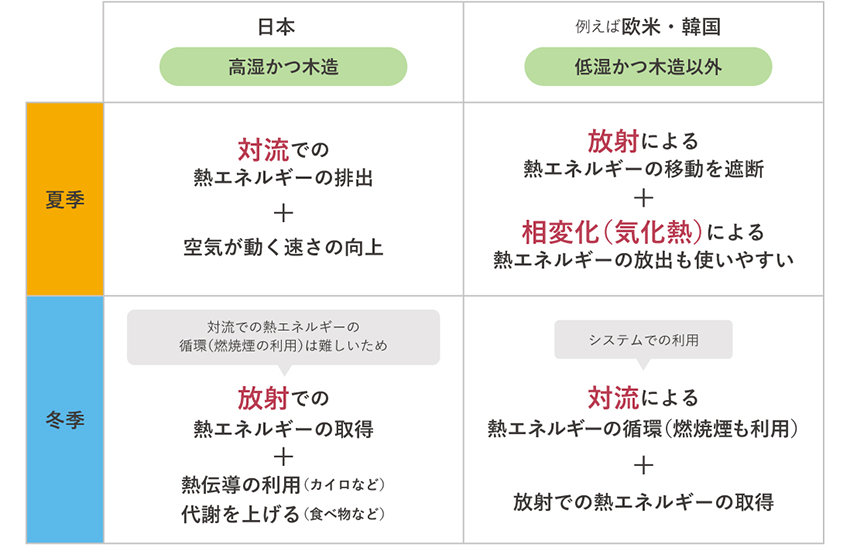

一方で、欧米や韓国は湿度が低い寒冷地のため、寒い冬は空気を動かして室内全体を暖めることを前提に家がつくられています(図①)。韓国の床暖房である「オンドル」を想像するとよくわかると思います。

<図①日本と欧米・韓国の家における「熱移動」の違い>

辻原さん提供資料をもとに構成

少し簡単にまとめすぎかもしれませんが、上記の表を見てもわかるように、日本の家とは、熱に対するアプローチが真逆なんですよ。

日本の家:

暑い夏に対流で空気を動かして熱を部屋の外に逃がす

欧米・韓国の家:

寒い冬に対流でゆっくりと空気を動かして部屋の中を暖める

そのため日本の家では、欧米や韓国のように熱の「対流」を生かし家全体を暖めるセントラルヒーティングのシステムが使えませんでした。こうした住環境の特徴から、日本では火鉢やいろりなど、直接熱をかざす「放射」タイプの部分暖房が普及したと考えられます。暖かい煙を床下に通して部屋を暖める韓国のオンドルとは大きな違いです。カイロやショウガなどで体を温める行為も、日本の住環境への適応だったのではないでしょうか。

――寒冷地の北海道の家はまた違う発展をしたと聞きます。

齊藤さん:はい。北海道は本州に比べて湿度が低く、冬の寒さも格段に厳しいため事情が異なります。

本州型の伝統家屋では到底暮らせず、明治の開拓期には「寒さ」が原因で命を落とす人も少なくありませんでした。戦後になって、二重窓や断熱材が普及し、現代の高断熱住宅へと発展しました。これは、辻原さんの説明にあった「放射」を生かした手法として発展したわけです。

ただし、近年は温暖化の影響により、北海道の住宅でも夏の暑さへの対応が求められています。外部環境が急激に変化する中で、北海道も本州も、住まいのあり方を見直す時期に来ているのではないでしょうか。

「寒い家が当たり前」その慣れが事故を引き起こすことも

「冬が寒い」のは当たり前?人間の適応力と想像温度

――日本には「我慢を美徳」とする価値観があります。冬の寒さも、我慢によって受け入れてきた面があるのでしょうか。

辻原さん:我慢というより、適応せざるを得なかったのではないでしょうか。暖房が快適な現代から、江戸時代の北海道に行って生活できるかというと、さすがに受け入れがたいですよね。だからといって、昔の人が特別我慢強く、現代の人が我慢に弱いとも言いきれません。単に、その時代には家が寒い環境が当たり前だったのではないかと想像しています。

この「当たり前」という感覚は、現代の人々にも共通するものがあるように思います。以前、学生たちに快適な環境について尋ねたところ、大半が「自分の家」と答えました。学生たちにとっては自宅の環境が基準となり、それ以外の環境を知らないからこそ、そう答えたのでは、と考えています。

齊藤さん:私も同意見です。辻原さんと共同で行っている、建築内での温熱環境に関する研究でも、人の暑さや寒さの感覚には、生まれ育った地域の気候やライフスタイルなどが大きく影響していることがわかっています。

この研究では、夏の暑さによる不快感に地域特性があるのかを探るために、札幌・東京・熊本の小学生を対象に調査を行いました。その中でも特に興味深かったのは、札幌の子どもたちは暑さに慣れておらず、熊本と同じ気温でも暑さによる不快感を強く感じやすいことがわかりました。一方で、熊本のように温暖な地域に暮らす子どもたちは、30℃以上になる高い気温でもそれほど不快に感じない傾向がありました。

私自身、実際に教室で子どもたちの様子を見ていて、「それぞれの地域の気候にうまく適応しているんだな」と感心したことを覚えています。

それでも「寒さへの慣れ」には注意が必要

――寒い住まいに対する「慣れ」も、その地域の気候風土に適応してきた結果なのでしょう

齊藤さん:私はそう考えています。冬のヒートショックによる高齢者の事故死が、その一例といえるでしょう。ニュースを見ていると、立派な住まいに住んでいるはずの著名人でさえもヒートショックで亡くなっています。これは、若い頃から「浴室や脱衣所が寒いのは当たり前」という感覚のまま年齢を重ねたことで、身体的な適応が追いつかなくなった結果ではないでしょうか。寒さに対して「我慢」していたのであれば、途中で耐えきれず、何らかの対策を取っていたはずです。

寒さや暑さに適応する力は生きるために不可欠ですが、加齢によって、いつしか身体が適応できなくなる時期がやってきます。それがヒートショックや熱中症などの事故を引き起こす可能性もあるため、「寒さや暑さへの慣れ」には注意が必要です。

――適応力を過信してはいけませんね。では、こうした事故を防ぐため、暮らしの中で何に気をつければいいでしょうか?

辻原さん:周りの環境から「いま、何℃なのか」を想像し、自ら対策を取れるようになることが第一歩だと思います。

齊藤さん:辻原さんと私の研究では、「いま、何℃なのか」と直感的に感じる温度感覚の情報を「想像温度」と呼んでいます。これは、実際の気温とは違っていて、住んでいる地域の気候や風土などによって形づくられるものです。この想像温度は、「暑い」もしくは「寒い」と感じた後の行動を決定づける重要な要素です。だからこそ、周囲の環境に対して適切な行動を取るには、自分の想像温度を日々モニタリングして、変化に気づいていくことが大切です。

例えば、車の運転に慣れてくると、スピードメーターを見なくても、アクセルの感覚や車窓の流れでだいたいの走行速度がわかりますよね。想像温度もそれと同じ、毎日意識して感じ取るようにしていけば、実際の気温との差はだんだん小さくなっていきます。

適切な想像温度を身につけていれば、「寒いな」と感じた瞬間に、重ね着をしたり、温かいものを飲んだりといった行動が自然にできるようになります。環境の変化に応じて行動を調整する力を、私たちは「住みこなし」と呼んでいます。「住みこなし」は、住まいのポテンシャルを最大限に引き出すための重要なスキルだと考えています。

現代の断熱技術なら、「住みこなし」の質が格段に向上する

――住まいのあり方を見直す時期にきている、という話がありました。これからの家づくりに大切な要素は何でしょうか?

辻原さん:温度管理ができていない家は生命の危機にさらされることもあります。家全体を1つの大きな容器と捉え、室内の温度管理を意識してほしいですね。そうやって住まい全体をアップデートすれば、さらによい「住みこなし」が実現できるようになるのではないでしょうか。

齊藤さん:「住みこなし」の選択肢を広げるためにも、住宅性能の引き上げは重要です。そのために欠かせない要素が断熱性と遮熱性。この2つを高めることで、年間を通じて、不快にならない室温を維持しやすくなるため、「寒さや暑さを我慢しない暮らし」が実現できるようになるでしょう。

あわせて気密性と通風性も考慮すれば、換気しやすく、室内の空気をきれいに保ちやすくなります。現在は国主導で新築住宅の省エネ基準が引き上げられていますが、暮らし全体の質を高めるためにも、この動きはもっと促進すべきと考えています。

――断熱性や遮熱性を引き上げると、室内の暖かさはどれほど変化するのでしょう?

齊藤さん:“あたたかさ”の質がまるで違います。断熱性能が高い家は体感温度(想像温度)も格段に上がるため、無理にエアコンで室温を上げなくて快適に過ごせます。

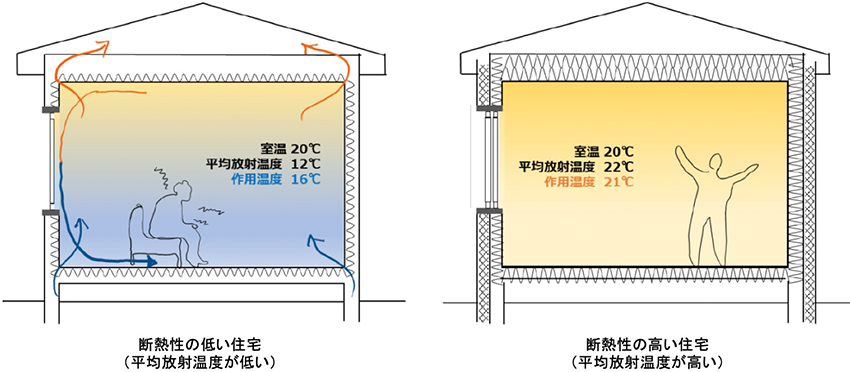

東京の標準的な住宅で比較してみましょう(図②)。左の家は首都圏で築30~40年程度の標準的な住宅で、右は比較的新しい断熱性能の高い住宅です。

<図②断熱性の低い家と高い家の比較>

断熱性による平均放射温度・作用温度(体感温度)の違い(画像提供/齊藤さん)

2つの家はどちらも同じ室温(20℃)ですが、左の家は暖かい空気が上にたまり、足元が冷える典型的な「寒い家」になっています。同じ室温でもこれほど“あたたかさ”が違う理由は、床・壁・天井の表面温度の平均である「平均放射温度」が10℃も違うから。この平均放射温度は、人が寒さや暑さを感じる「寒暑感」に深く関わる要素なんです。

多くの人は、部屋の中が寒いと感じたらエアコンの設定温度(空気温度)を上げようとします。しかし、寒暑感に強く影響しているのは実は空気温度よりも平均放射温度。エアコンで空気の温度を上げる前に、壁や床の表面温度が低くならないようにする対策が不可欠です。 その対策を可能にするのが、外壁や開口部(窓)の断熱性能の引き上げです。

断熱材には、太陽光による屋根や壁の表面温度上昇を抑える効果もあります。よって、夏は平均放射温度を抑制し、室内の涼しさを保ちやすくなります。断熱性能が高い家は、平均放射温度の急激な上昇や下降を自然に抑えることで、年間を通じて不快感をもたらさない空間をつくり出しているのです。

――断熱性能が高い家に住むことで、暮らしの中でどのようなメリットがありますか?

齊藤さん:周囲の事例をもとにした個人的な所感は、断熱性能の向上によって「住まいの有効活用面積が拡大する」というものです。

例えば、「家族みんながキッチンを使うようになり、料理の回数が増えた」「家にいる時間が長くなり、家族の会話が増えた」といった声をよく聞きます。昔の寒い家は、一番暖かい部屋に洗濯物を干し、洗濯物に囲まれながらみんなでこたつに入り、ご飯を食べることが日常だったと思います。断熱性能が高い家であれば、キッチンからリビング、他の個室まで、すべての場所が暖かいため、家の隅々まで有効活用できるのです。「料理がおいしくなった」という声を聞くこともあり、生活全体の質が上がっているのだろうと思います。

――夏には太陽が照りつけ蒸し暑い熊本に住む辻原先生は、断熱性能の向上でどのようなメリットがあると思いますか?

辻原さん:熊本では、年間で3カ月も35℃以上の気温が続くほど、夏の気温上昇が深刻です。そのため、私自身は断熱性能のメリットを主に夏に感じています。メリットというよりも、夏場の命と健康を守るために高い断熱性能が必須になっているといえるかもしれません。

齊藤さん:「温度管理が命を守る」ということは、動物の暮らしを見ていても実感します。私は札幌市にある円山動物園の動物舎の設計に20年ほど関わりながら、動物たちの誕生と成長を見守ってきました。生まれたばかりの動物の赤ちゃんは環境への適応力が未熟で、順調に成長するためには適切な温熱環境の提供が欠かせません。あくまで動物の例を見た直感ですが、人間においても温熱環境が生育に関係する可能性はあるのではないでしょうか。

一時的にできる寒さ対策は?基本原理を理解することが重要

――今すぐには家の住み替えは難しいという方に向け、簡易的にできる寒さや暑さの対策があれば教えてください。

齊藤さん:先ほど、人間の寒暑感には空気の温度よりも「平均放射温度」が強く影響するとお話ししました。この原理を踏まえると、寒い時は床・壁・天井の表面温度を下げないこと、暑い時には逆に表面温度を上げない工夫が必要です。

例えば冬は、窓ガラスの表面温度が一番低いので厚手のカーテンを付け、平均放射温度をできるだけ高く保つ方法があります。それでも「寒さ」を感じる場合は、窓ガラスとカーテンの間に入り込んだ室内空気が、窓面で冷やされてカーテン下部から冷気が出ている場合が多いと考えられます。これを防ぐには、カーテンの上下・左右を面ファスナーやバスタオルなどでふさぐと効果的で、「寒さ」は格段に感じにくくなるはずです。

こうした「寒さ」が生じる仕組みを理解せず、ただエアコンの温度設定を上げるだけでは、暖房機器によってせっかく暖めた空気を窓ガラスに吸い寄せてカーテン下部から冷気を出すことを促すだけので「室温は高いのになぜか寒い」という、まさに悪循環に陥りがちです。

辻原さん:個別の知識やノウハウだけ知っていても応用は難しく、環境が変われば対応できません。だからこそ、「どうしたらより暖かくなるのか」という視点で熱や寒さの基本を理解しておくことが大切です。

最初に説明した熱エネルギーの移動パターンや、従来の断熱性の低い日本の家は熱が外に逃げやすいこと、寒さを感じる主な原因が「壁や床、天井の表面温度」にあるということ。この基本を理解した上で、齊藤さんのお話にあった「どうすれば表面温度を上げられるのか」を意識しながら、ご自身の暮らしに合った「住みこなし」を楽しんでみてはいかがでしょうか。

齊藤さん:近年では高性能な住宅が増えてきてはいるものの、建物のポテンシャルを引き上げるスキルとしての「住みこなし」はまだまだ浸透していません。また、学校教育では住環境について学ぶ時間があまりにも短い。住まいは日々の暮らしに直結する身近な存在ですから、ぜひとも快適な温熱環境が得られる仕組みを学ぶ機会を増やし、心身ともに健やかな環境づくりにこだわっていただきたいです。

まとめ

暖かく快適な住環境は命と健康を守り、暮らしを豊かにし、家族の心まで温めてくれます。 国からの指導もあり今やスタンダードになりつつある断熱性能や遮熱性能の高い住まい。ダイワハウスの戸建注文住宅ではZEH水準を上回る「断熱等級6」を標準仕様としていますので、ぜひ展示場で「我慢しない冬の暮らし」を体感してみてはいかがでしょうか。