結婚や出産、親との同居により、家族が集まって暮らすと、

どうしてもモノが増えてしまいがちです。

リビングなどの共用空間でみんなが快適に過ごすには整理整頓が欠かせません。

しかし、片付け上手な人と片付けが苦手な人が、片付けをめぐって

言い合いになるなどして、イライラした経験があるのではないでしょうか。

ここでは、互いにストレスを感じないための生活習慣や、

片付けのルールを上手につくるコツをご紹介します。

-

Part1

片付け上手な人の

心理状態 -

Part2

片付けられない人

(子ども・妻・夫・親)

の

事情と、その他の問題 -

Part3

片付けられない人

(子ども・妻・夫・親)

と

片付け上手な人が

一緒に暮らすコツ -

Part4

vsからandへ。

みんなが快適に

暮らせる家をつくろう

Part1片付け上手な人の心理状態

片付け上手な人が、片付けられない人といると、どのような状態になるのでしょうか。

ストレスと不快感がある

自分が納得できる水準に保たれていない散らかった状態の部屋では、落ち着かず、リラックスできない場合もあるかもしれません。整理が行き届かず探し物が見つかりにくい状態になったり、不衛生で健康に不安を感じたりすることは避けたいと考える人が多いでしょう。

家事負担の偏りに不満がある

片付け上手な人は、自分自身のモノだけでなく、ほかの家族が散らかしたままにしているモノまで片付けをすることが多いかもしれません。ゴミが落ちていたり、汚れが付いていたりすると、最初に対応するのが片付け上手な人の役割になってしまうので、どうしても家事負担に偏りが生じます。

コミュニケーションに支障をきたす

片付け上手な人が、片付けられない人に注意したり、やり方を細かく伝えたりすることで雰囲気が悪くなることもあるかもしれません。文句を言っているような状況になり、自分が細かすぎなのかもしれないと自己嫌悪を抱いたり、繰り返し伝えても改善されない状況に、諦めや無力感を覚えたりすることもあるでしょう。コミュニケーションがうまくいかないことが家族関係に影響するケースもありますので、何らかの対策を取りたいものです。

Part2片付けられない人(子ども・妻・夫・親)の事情と、

その他の問題

まだ発達段階にある子どもが片付けを苦手とする理由は想像しやすいですが、大人になっても片付けが苦手な人も一定数います。片付けられない人の事情を、子どもの場合と大人の場合で見ていきましょう。

子どもの場合

どうすればいいか分からない

幼児期だけでなく、小学生になっても「片付け」という言葉の意味をきちんと理解して具体的に行動するのは意外と難しいものです。どこに何をしまうべきか理解できておらず、どうしたら良いか分からない状態になっていることも多いかもしれません。

集中力が続かない

子どもは集中力を持続できず、片付けの途中で別のモノに興味が移ってしまうことがあります。曖昧な言葉で、一度に複数の指示をされると、理解できないこともあるでしょう。

注意を持続させることが困難であったり、順序立てて行動することが苦手であったりするADHD(注意欠如・多動症)などの場合は特に、注意が散漫になりがちだといわれています。※

※出典 NCNP病院 国立精神・神経医療研究センターHPより

モノが多い

子どもの持ち物や、おもちゃは成長とともに増えていきます。しまうのに必要な収納スペースが足りていないと、床や学習机の上に出したままになることもあるでしょう。

遊び足りない

子どもにとって、片付けをする=今楽しんでいる遊びを終わらせることです。遊びはまた後でと説明しても受け入れるのが難しい場合もあります。

やる気がない

他人に指示されたことは、やる気が出にくいものです。片付けることのメリットを感じておらず、面倒くささを感じていればなおさらです。せっかくやる気を出しかけたときに、「早く片付けなさい」と言われて、やる気がなくなることもあるかもしれません。

「手伝ってほしい」というサイン

どうやって片付けたら良いか分からず、本当に困っているという場合もあるでしょう。甘えているのではなく、片付けを手伝ってほしいという気持ちを態度で伝えていることもあります。

大人の場合(妻・夫・親)

整理整頓の基準が違う

そもそも整理整頓の基準は、感覚的なもので人によって差があります。すぐ片付けるか、後でもOKとするか、タイミングにも価値観の違いがあります。片付け上手な人が基準を決めると、それほどでもない人が片付けの下手な人になってしまいます。

育った環境の影響がある

「少し雑多な空間の方が落ち着く」「整理整頓されていないとイライラする」といった違いは、子ども時代の生活習慣や親子関係などが影響しているようです。実家でいつも誰かが片付けてくれていたので、片付けの習慣があまりないという人もいるでしょう。

どうすればいいか分からない

これまでの人生で効率的な片付け方や収納のコツを身につける機会がなかった人は、片付けようという意識があっても、どうすべきか分からずとりあえず放置している可能性もあります。苦手意識が先行して、能力が身につかないままなのかもしれません。

もったいないと思う

モノを大切にするのは良いことですが、もったいないからと、使う頻度が明らかに低いモノを捨てずに取っておくと、家の中が片付かなくなってしまいます。たとえ整理整頓が得意な人でも、収納スペースに入らない量になると対応できなくなるはずです。

収集癖がある

趣味のグッズなど、特定のモノを集めるのが好きな場合も、家の中が片付かない原因になります。コレクター気質が強いと、シリーズで全点をそろえたり、すでに同じモノがあるのに別バージョンを購入したりと、どんどんモノの量が増えていきがちです。

片付けが苦手

ゴミ屋敷のような家に住む人はまれですが、そもそも生活用品を買いだめし過ぎたり、片付けが苦手だったりする人もいるでしょう。

時間がない

子育て中の共働き世帯は、仕事から帰ってご飯の用意や、洗濯物の片付けなど、家事を短時間で終えなければなりません。専業主婦・専業主夫の場合も、子どもが小さかったり家族の人数が多かったりすると大変です。つい部屋が散らかった状態になることもあるでしょう。

誰かがやってくれると思っている

「自分の方が仕事で忙しい」「自分の方が料理など家事をやっている」と思うと、誰かに片付けや掃除などをやってもらいたくなるものです。家事分担が曖昧で誰が何をやるか担当が決まっていない場合も、結果的に片付けがおろそかになりそうです。

ストレスや心理的な問題がある

疲労やストレスが蓄積されて自律神経のバランスが崩れ、精神的に不安定になって部屋の片付けが手につかなくなることもあります。気持ちがあっても体が動かないなど、片付けが後回しになる原因として精神状態や病気が関係している場合もあります。

完璧主義で先延ばししている

プロの片付けアドバイザーによれば、完璧主義の人は「やるならすべてを徹底的に整理しないと意味がない」と考える傾向があるそうです。間違った選択をしないよう慎重に準備し、タイミングも熟考するため、なかなか片付けを始められないそうです。

その他の問題

コミュニケーションが不足している・誤解がある

互いの価値観の違いを理解するコミュニケーションがないままだと、つい怒りを含んだ感情的なやりとりになってしまい、「どうして分からないのか」「なぜ怒られないといけないのか」と互いに悪循環に陥ってしまうこともあります。片付けてほしい人が声高になるほど、片付けられない人は自分ができない理由を伝えられず、自信をなくして萎縮してしまうかもしれません。

一方的な要求と期待をしている

「モノが出しっぱなしになっている」と苦々しく発言する人は、自分が決めた基準で片付いていないことと、その状態をすぐに解決することを同時に要求しています。ほかの家族は、それほど気にならないと思っているかもしれませんし、後で時間があるときにやろうと思っているのかもしれません。すぐに発言せずに、客観的に状況を判断することも大切です。

家の間取りや収納に問題がある

家族の人数に対して必要な部屋数や収納スペースが不足していると、どうしても片付けの難易度が高くなります。また、収納が使う場所の近くにあるかどうか、家事動線や生活動線との関係も重要なポイントです。モノが丸見えにならないよう隠す収納を設けたり、しまいやすく取り出しやすい収納にしたりと、ケースバイケースで工夫できると良いでしょう。

Part3片付けられない人(子ども・妻・夫・親)と

片付け上手な人が一緒に暮らすコツ

みんなが一緒に快適に暮らすヒントをご紹介します。

コミュニケーションを改善する

最初に、片付け上手な人は「片付けてほしい理由」を、片付けられない人は「なぜできないのか」を話し合うところから始めましょう。感情的にならないよう注意し、相手を頭ごなしに否定せず、何に困っているかを理解できるよう耳を傾けるようにします。

共通のゴールを設定する

片付けられている状態の基準をすり合わせる

言葉だけでなく、ゴールとする部屋の写真を撮ってみせたりしてイメージのズレをなくします。常に完璧を目指すのでなく、「8割程度の状態が維持されればOK」など妥協点を設けることも大切です。

片付けのメリットを共有する

「探し物をする時間が減る」「リラックスして過ごせる」「いつでも人を招ける」「広くスペースを使える」など、みんなが共感できるように、片付けのメリットを共有するのがポイントです。

間取りや収納を工夫する

家族でモノをしまう場所やルールを決める際は、今の住まいの間取りにある収納の場所や大きさを把握することから始めましょう。効果的にスペースを生かせるよう、ラックや収納ケースなどのアイテムを取り入れながら工夫するのがおすすめです。

これから引っ越しや家づくりを検討している人は、新居で必要な場所に十分な量の収納があるか、家事動線や生活動線を踏まえた配置になっているかなどを意識して家づくりを進めましょう。片付けのストレスを軽減する、暮らし方を見直す絶好の機会になります。

ファミリークローゼット(ウォークスルータイプ)

仕組みをつくる

モノの量を減らす

普通に暮らしていても、持ち物は自然と増えてしまいます。定期的に不要なモノを手放すことをルール化し、量を減らすようにすれば片付ける手間も減ります。

明確な収納場所を決める

使用する場所や頻度を考慮して、出し入れしやすい収納場所を決めるようにします。家族で使うモノはみんなで同じ場所にしまうことをルール化しましょう。

簡単な収納方法にする

片付けの負担が大きいと実行するのが難しくなるので、「種類ごとに箱に入れるだけ」「まとめてフックに掛ける」など、簡単にできるよう工夫しましょう。すぐに片付けられないときのため、とりあえず置く場所やボックスを決めるのも良いかもしれません。

片付けの時間を決める

毎日いつ片付けるか、時間を決めて習慣化するのも効果的です。例えば、寝る前にリビング内を10分間掃除するなど、少しずつ行うことで取り組みやすくなります。子どもには、幼稚園や小学校と同じように「掃除の時間」を決めるという方法もあります。

注文住宅の魅力は収納にあり!?パントリーなど人気の収納アイデアや間取りをご紹介

協力体制を構築する

一緒に片付ける

片付けるのが苦手な人には、どうすれば良いか「お手本」を見せながら一緒に行うのがスムーズです。子どもは大人が意図する片付け方法が分からないこともあるので、おもちゃや絵本など、それぞれのケースで収納場所を示してあげるようにしましょう。

家事をシェアする

「自分が使ったモノは元の場所にしまい、出したゴミは自分で片付ける」「みんなで家事のプロセスを共有し、それぞれが無理なく家事に参加できるよう工夫する」など、家事を人ごとにしない“家事シェア”の考え方を取り入れるのもおすすめです。

ただ、「家事をシェアしよう」と意気込むだけではなかなかうまくいきません。自然と家事のシェアが進むように、間取りを工夫するのも一つの方法です。例えば、一人ひとりのコートやバッグ、家の鍵などを個別管理できる「自分専用カタヅケロッカー」を玄関に設けることで、外から帰ったらすぐ片付けることが家族の習慣になります。

小さな成功体験を積んでもらう

片付けが苦手な人はこれまで指導されてばかりで、片付けに否定的な気持ちを持っている場合もあります。少しでもできたら「キレイになった」「ありがとう」と感謝の気持ちを伝え、前向きに取り組めるよう意識を変えていけると良いでしょう。

ゲーム感覚を取り入れる(子ども向け)

子どもの場合は、「誰がおもちゃを早く片付けられるか競争!」といったようにゲームにして、片付けを楽しめる工夫を取り入れるのも良いでしょう。うまくできたらご褒美シールを貼ってあげるなどすれば、自然とやる気になるかもしれません。

専門家の助けを借りる

「家族同士のみではコミュニケーションが難しい」「モノが多すぎて誰かに客観的なアドバイスをお願いしたい」といったケースもあるかもしれません。改善の難易度が高いときは、整理収納アドバイザーなどの専門家に相談するという方法もあります。

Part4vsからandへ。みんなが快適に暮らせる家をつくろう

片付けられない人と、片付け上手な人が対立するのではなく、互いに協力しながら快適に暮らすには、生活習慣や収納方法のルールの見直しが欠かせません。これから新居を建てて新しい暮らしを始めようと考えているなら、家族に合った間取り、動線や収納を備えた住まいで問題点をまとめて解決しましょう。

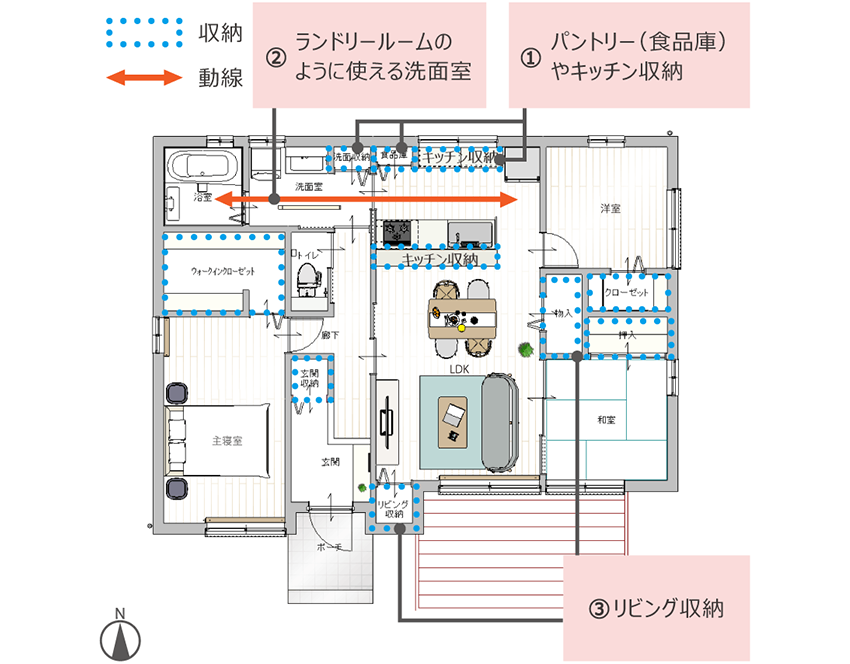

大和ハウスでは、家族のライフスタイルや持ち物などを踏まえて、片付いた暮らしができる家づくりを提案しています。実際に住んでいる人から寄せられたアンケートの声が生かされ、収納の広さや形状に加えて、家事動線や生活動線との関係も考慮した使いやすさが特徴です。

充実した収納・快適な家事動線の間取り例

- ①料理の効率を高めてくれるパントリーやキッチン収納

- ②ランドリールームとして活用できる洗面室。「洗う・干す・畳む・しまう」ができる空間

- ③散らかりやすい小物や掃除機をしまえるリビング収納

家事には、掃除・洗濯・料理といったもの以外に、脱ぎっぱなしの服をクローゼットに掛けたり、不要なチラシを捨てたりする「名もなき家事」があります。そんな「名もなき家事」を含めて、家族で家事を上手にシェアして、快適に暮らすための多様なアイデアが生かされています。家事への気持ちの負担が軽減されることで、価値観やライフスタイルが異なる家族が楽しくハッピーに暮らせる、理想の住まいを実現することができます。

詳細は、大和ハウスの家事シェアハウスのページや、カタログ請求で知ることができます。ぜひチェックしてみてください。

お話を伺った方

藤原 千秋さん

大手住宅メーカー営業職を経て主に住まい、暮らしまわりの記事を専門に執筆。現在はライティングの傍ら監修、企画、広告、アドバイザリー等の業務に携わる。プライベートでは三女の母。『この一冊ですべてがわかる! 家事のきほん新事典』(朝日新聞出版)など著書や監修、マスコミ出演多数。