コラム vol.572

コラム vol.572法人設立の際に気をつけたい、不動産管理会社のタイプ

公開日:2025/09/30

賃貸住宅経営が順調に進み、収益が大きくなってくると、多くの方が法人設立を検討しますが、そのときの法人にいくつかの方式がありますので、違いを理解した上で、検討することをおすすめします。 大きく分けると、不動産管理会社のタイプは「不動産保有方式」「管理委託方式」「一括賃貸(サブリース)方式」の3種類です。

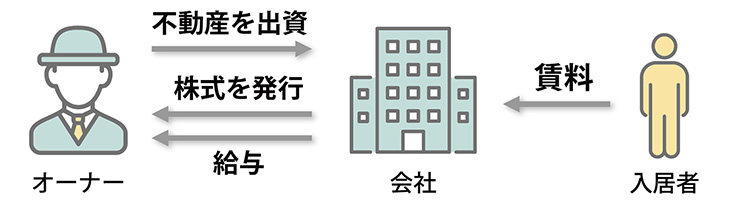

不動産保有方式

不動産保有方式は、不動産管理会社が直接不動産を持つ方法です。オーナーは会社に不動産を出資(売却)し、その代わりに設立した会社の株式を持ちます。

このときに、建物だけ会社が保有するケースと、土地と建物両方を保有するケースがありますが、都市部など、地価の高い地域だと金額が大きくなり、利回りも悪くなりますので、多くの場合、建物だけを会社が保有するかたちがとられます。将来の相続を考えた場合などは、子どもや孫などが新しい会社に出資し、株を持っておく方法も良いでしょう。

多くの場合、会社を設立すると、会社は金融機関からお金を借りて、オーナーから建物を買い取り、不動産管理会社にすべて家賃が入るようになります。そして、オーナー、役員になったご家族に給与を払って所得分散をします。

この仕組みによって、「不動産オーナーは会社から給与を受け取ることで、個人の所得税が押さえられる」「相続財産が減ることで相続税が軽減される」「家族を社員にして家族へも給与として支払い、所得を分散することができる」などといったメリットが生まれます。

ただし、法人化で現物出資を行う場合、税法上はいったん資産を時価で譲渡し、売却代金を出資したものとされますので、オーナー側に譲渡益があると所得税等がかかることには注意が必要です。

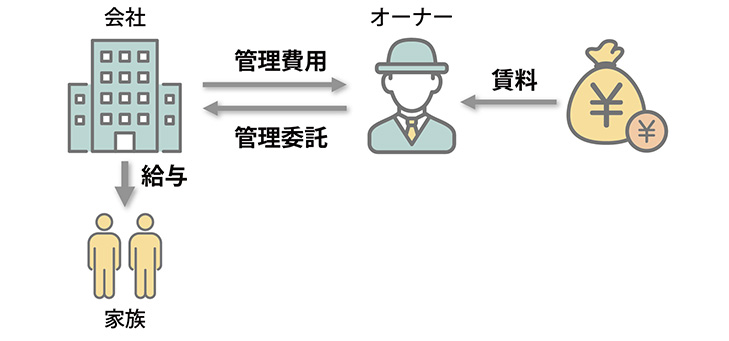

管理委託方式

管理委託方式は、オーナーが会社に対し、不動産から得られる賃料等の収入の一部を「管理費」として支払う方法です。そして、会社に入った「管理費」の中から、オーナーのご家族に給与を支払うというイメージです。

管理費はあくまで管理する対価にすぎないので、金額は限られます。だいたい賃料の5~10%程度と言われていますので、大きな税務対策にはなりづらいといえます。

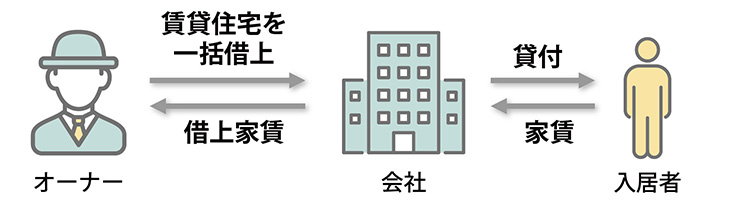

転貸(サブリース)方式

オーナーは不動産管理法人を設立し、所有する賃貸住宅を会社に一括で貸し付けます。そして会社はオーナーに借上げ賃料を支払い、借り上げた賃貸住宅についてご入居者を募集し「家賃収入」を得ます。ご入居者からの家賃のやり取りや管理はすべて会社が行い、オーナーに定額の賃料を支払います。

ご入居者から得る賃料とオーナーに支払う家賃の差額が、会社の収益になりますので、賃料が法人設立前と同じであれば、その分、オーナーに入る賃料は減ることになります。 ただし、会社がオーナーに賃料を保証して支払いますので、満室に近い状態で運営することが条件になってしまいます。経年による劣化や周辺環境の変化などによって、空室が増えてきたりすると、法人の収益が落ちてしまい、法人に利益が残らないといったことが起こりえます。

不動産所有方式による会社から給与をもらう場合のメリット

このようなパターンを考えると、不動産所有方式による法人設立がもっとも現実的で税務的なメリットも多いやり方であるといえます。仮に、すでに管理委託方式で会社を設立している場合は、不動産所有方式に移していくことも検討したほうが良いでしょう。

個人で賃貸住宅経営を行い、賃料を得る場合は「不動産所得」か「事業所得」として課税されることになりますが、不動産所有方式で不動産管理会社を設立すると、会社が賃料等を受け取り、もろもろの経費等を経理処理して残った利益の中から、オーナーや家族に給与を支払うかたちをとることが多くなりますので、それぞれが「給与所得」として課税されることになります。この場合、会社は必要経費を差し引くことができる上、給与所得として支払うことで「給与所得控除」を受けることができるため、単純に所得税が減額されることになります。

さらに、所得税は累進課税ですから、所得が上がるごとに税率も上がっていきます。オーナー1人で賃貸住宅経営を行っているときは、オーナー1人が課税されますが、会社から複数人への給与というかたちにすれば、所得が分散されることになり、所得税の合計が減少することになります。所得の分散による軽減と、給与所得控除という両方のメリットがあります。

相続財産を会社に移すことによって、家賃収入が家族に分散し、将来的なオーナーの財産を減らすことができますので、将来、家族が相続を受けることになった際、結果としてご家族の相続税の負担も軽くなります。

不動産所有方式による賃貸住宅経営の法人化は、さまざまなメリットがありますが、当然、条件や目的によっては、管理委託方式、転貸(サブリース)方式のほうが、メリットが多いケースもあります。また、法人化をしないほうが、将来的にメリットが多いケースもあります。さまざまな条件を加味し、専門家に相談しながら、進めてください。