「つい、整理整頓をしたくなる」「つい、積極的に家事をしてしまう」

そんな人を動かす住まいづくりができたら、うれしいですよね。

人が動きたくなるような“仕掛け”を住まいの中に取り込むことで、

毎日の暮らしが豊かになるかもしれません。

今回は、人を動かすアイデアの「仕掛学」を研究し続けている

大阪大学大学院 経済学研究科教授・松村真宏さんにお話を伺いました。

住まいづくりに応用可能な「仕掛学」のポイントを

具体例を含めながらご紹介いただきます。

Profile

大阪大学大学院 経済学研究科教授

松村 真宏先生

1975年大阪生まれ。大阪大学基礎工学部卒業。東京大学大学院工学系研究科博士課程修了。博士(工学)。2017年より大阪大学大学院経済学研究科教授。2004年イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校客員研究員、2012〜2013年スタンフォード大学客員研究員。趣味は娘たちを応援することと、猫のひじきと遊ぶこと(遊んでもらうこと)。

つい、そそられて動いてしまうのが「仕掛学」

仕掛学とは、魅力的な選択肢を増やすことによって、人の自発的な行動変容を促すことを目的とした「仕掛け」を研究する学問です。

例えば、目の前に階段とエスカレーターがあったとしましょう。何も仕掛けがなければ多くの人がエスカレーターを選択すると考えられますが、ピアノのようにデザインされ、音が鳴る階段であれば「何かあるのでは?」と階段を選択する人が多くなります。「仕掛学」において行動を誘導する契機は、好奇心や遊び心など“心が動くこと”が特徴的です。

「ナッジ理論と同じ?」という質問もいただくのですが、ナッジは、人がより良い選択をするように「そっと後押し」する手法です。人が気づかないうちに行動を誘導する、つまり本人の意思とは無関係に行動を変えるものなので、中には「だまされた!」とネガティブな感情を抱えてしまう人もいます。

簡単に違いをお伝えするなら、仕掛学は人が面白そうだからつい行動してしまう「そそる=思わず行動したくなる」もの。ナッジ理論は人が気づかないうちに行動させる「つつく=行動をそっと後押しする」ものとも説明できます。

住まいに「仕掛学」を活用するために

これまで私たちは「仕掛学」のさまざまな検証を行ってきましたが、その多くは公共空間での実施に限られていました。家庭内での「仕掛学」は、対象が家族に限られることもあり、まだ十分に検証されていない分野です。

とはいえ、仕掛学が活用できない場所ではありません。住まいづくりにも「仕掛学」を取り入れることで暮らしをより豊かに楽しむことができるでしょう。

暮らしの中に「仕掛学」を取り入れる前に知っておきたいポイントは、3つあります。

1つ目は、ある程度の制約がある状態で仕掛けを考えていくこと。実は「自由に発想しましょう」って一番アイデアが出てきにくいんです。時間や空間など制限がある状態の方が、人はアイデアを生みやすいと考えられています。住まい全体への仕掛けを考えるのではなく、空間ごとに仕掛けを考えてみましょう。

2つ目は、こっそり仕掛けないこと。先にお伝えしたように「仕掛学」は“そそる”ものです。だからこそ、ネタバレもOK! 明確な意図があって仕掛けていることを家族と共有してみてください。ダイワハウスの家事シェアハウスの考え方も参考になります。

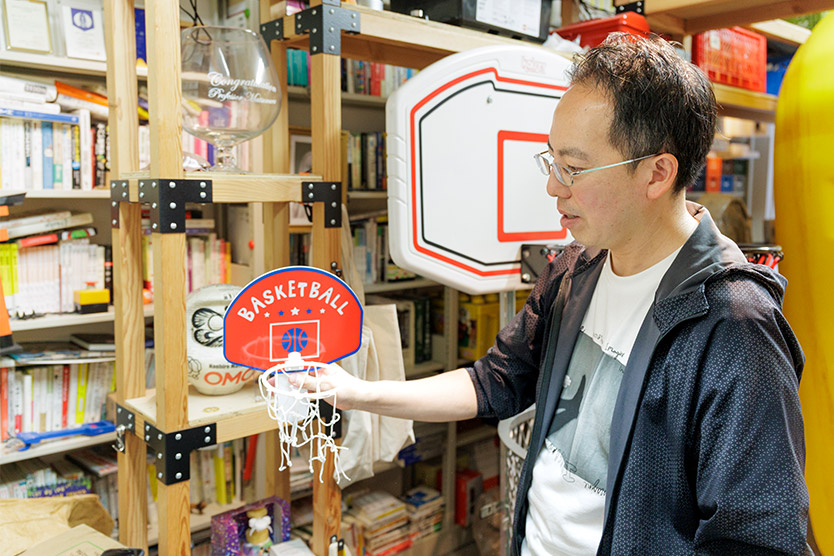

ジャングルジムをイメージした収納棚が設置されている研究室。

最後の3つ目は、仕掛けの使い方を決めつけないこと。この研究室のテーマは「ジャングルジム」なのですが、自由な使い方ができることも仕掛学の重要なポイントです。

家の中をジャングルジムのようなコンセプトで収納棚を設置したとしても「ここは物干しとしてしか使わない」と区切ってしまうのではなく、服をぶら下げてもいいし、収納棚や飾り棚にしてもいい。発想していく楽しさを感じながら仕掛けを考えていきましょう。

空間別「仕掛学」を活用する際のポイント

リビング

リビングは家族が集まる場所です。ここにどんな仕掛けをするか? ご家庭ごとに考えてみるのも楽しい場所でしょう。

我が家では住まいづくりの際に、「人を呼んでパーティーができる家にしたい」「リビングを人が集まる空間にしたい」と考えました。そこで意図的に座れる場所を多く設置することに。思わず座りたくなる仕掛けをしたことで、パーティーの時はもちろん、来客がない時でも自然と人が集うリビングにすることができました。

またわが家には猫がいるのですが、猫を飼い始めてからリビングの快適性が上がったように感じます。ペットにとってだけでなく、人間にとっても快適な空間になったともいえますね。

吹き抜けに猫用のキャットウォークを見える形で設置し、人も猫も楽しめる空間になったリビング(ダイワハウス事例)

リビングで活用できる、仕掛学の例

- BGMを工夫することで、つい長居したくなるリラックス空間に

- 観葉植物をリビングに置き、家族で世話をすることでコミュニケーションが生まれやすい空間に

- 帰ってきたら必ず通る動線にリビングを配置することで、自然と集まりやすい空間に

- 吹き抜けに猫用のキャットウォークを見える形で設置し、人も猫も楽しめる空間に

キッチン

最近は、調理中の姿が見える飲食店も増えています。誰かに見られるということは、ひとつの仕掛けでもあります。見ている人は楽しく、働いている人は緊張感がプラスされるでしょう。料理へのモチベーションが湧かない人は、オープンキッチンにしてみるのも良いかもしれません。

またキッチンは、お子さんの料理への興味を引き出す場所でもあります。小さなお子さんと一緒に料理をしたいのであれば、第一に考えるべきことは安全性です。親子で安心して料理ができる環境や用具をそろえた上で、興味をそそる仕掛けを取り入れていきましょう。

キッチンで活用できる、仕掛学の例

- オープンキッチンにすることで、家族が家事に参加しやすい空間に

- 献立ルーレットを設置し、夕食のメニュー決めを家族で楽しめる空間に

- 一段低い洗い場を作ることで、小さなお子さんもお手伝いしやすい空間に

- 手挽きのコーヒーミルなどあえて手作業が必要な道具を使い、パートナーとの会話が生まれやすい空間に

子ども部屋

子ども部屋は、目的に合わせて仕掛けを考えやすい場所です。寝る、遊ぶ、勉強するなど複数のことを行う空間でもあるので、優先順位を決めていくことがポイントになります。

例えば「なかなか棚の整理整頓をしてくれない」と悩んでいるのであれば、ファイルボックスの背表紙に線を引いておくだけでも「そろえたい」という気持ちが働き、片付ける意欲が湧いてきます。

「雑貨店で購入しました」というミニバスケットゴール。自宅に仕掛ける時はサッカーゴールや野球のパネル落としゲームにしてもおもしろい。

また、お子さんが自発的に動く仕掛けとしては、「赤色だけおもちゃ箱に入れる」「片付けタイムアタック」などゲーム形式にすると効果的です。例えば、このミニバスケットボールはゴミ箱の上に置くだけでもゲーム性のある仕掛けになります。

子ども部屋で活用できる、仕掛学の例

- タイマーでカーテンが開くようにすることで、朝起きやすい空間に

- 目的に合わせて照明を切り替えることで、寝る・遊ぶ・勉強するが明確な空間に

- 壁にすごろくのような表を貼り、勉強した日はシールを貼ってゴールを目指す

- 片付けレースと称して運動会の音楽を流し、きょうだいでどちらが片付けを先に終えるか競う

玄関

玄関は家族が毎日使う場所ですが、ついつい散らかってしまう場所でもあります。仕掛けによって解決できる可能性も高い場所といえるでしょう。

例えば、靴を脱ぐ場所に印をつけておくのも仕掛けになります。一般的に、3週間から2カ月ほどで行動が定着し習慣になると考えられているので、毎日使う場所に仕掛けることで「靴をそろえる習慣」を身につけることができるでしょう。

研究室にある消毒用ディスペンサー。犬が「お手」をしているモチーフのため“思わず”手をかざしたくなってしまう。

また玄関の外に花を植えることもひとつの仕掛けです。路地裏に地域住民が花を植え、地域の人たちで育てていくことが防犯につながった事例があります。これは家の外に出る機会が増えたことで、住民同士の交流が盛んになり、空き巣の減少につながりました。

玄関で活用できる、仕掛学の例

- 自分専用の下駄箱や収納を作ることで、出しっぱなしがない空間に

- ピカピカな床素材にすることで、キレイな状態を保ちたいと掃除を促す空間に

- 家族の鍵置き場を2つ並べて投票形式に。例えば「今日の気分(嬉しい/疲れた)」を選ぶことでコミュニケーションを増やす

- キャラクターの消毒用ディスペンサーをおくことで、子どもでも消毒の習慣が自然と身につく空間に

まだまだある!住まいに生かせる仕掛学のアイデア

学生たちには、授業で「100個の仕掛けを考えよう」と伝えています。ぜひ、あなたのご家庭に必要な仕掛けのアイデアをまずは100個家族で出してみてください。いくつかヒントとなりそうなアイデアをご紹介しましょう。

- お掃除ロボットを置いておくことで、床にものを置かない空間に

- トイレットペーパーを円形から三角形につぶすと、使いすぎ防止になって節約に

- 手洗い中にBGMをかけると、曲が終わるまでしっかり手洗いできるように

- 賞味期限が切れそうな食材は、家族が喜びそうな箱や入れ物に入れて目立たせる

- 思わず書き込みたくなる情報シェアボードを設置し、顔を合わせない日もコミュニケーションができるようにする

どんどん失敗していい。

挑戦しながら、理想の住まいを見つけよう

仕掛けを考える際に「失敗したらどうしよう」と思う人もいらっしゃるかもしれません。ですが、私はどんどん失敗していいと考えています。むしろ失敗したことを生かして、新たな仕掛けを発見できる機会が生まれます。

完璧な住まいにしよう!と意気込みすぎず、楽しみながら家族に合った仕掛けのある住まいを作っていくことが大切です。

仕掛学は誰でも実践できる問題解決のためのツール。1人1個の仕掛けを考えるだけでも、日本中で1億以上のアイデアが生まれます。そう思うととても楽しく感じられるのではないでしょうか? ぜひ失敗を恐れず、挑戦しながら理想の住まいづくりを楽しんでください。

まとめ

「仕掛学」は、強制されて行動を変えるものではなく、家族が心地よく暮らすためのアイデアを出すために活用できる考え方です。ダイワハウスが提案する住まいづくりでも、住む人が自然と心地よく過ごせる工夫が随所にちりばめられています。皆さんも、ぜひ自由な発想で、暮らしが楽しくなる仕掛けを考えてみましょう。