- Livnessトップ

- くらし情報コラム

- 介護保険サービスの手続きはどこでできる?申請から利用までの流れについて

コラム

<介護>

介護保険サービスの手続きはどこでできる?

申請から利用までの流れについて

介護保険保険サービスを利用する場合、お住まいの区市町村への「要介護認定」の申請が必要です。このコラムでは、介護保険サービスの手続きや申請から利用までの流れについて解説します。

「介護保険サービス」の申請から利用までの流れ

「介護保険サービス」の申請から利用までの流れ

「介護保険サービス」とは一定の基準によって認定された要介護度の方が利用できるサービスです。この介護保険サービスを利用するには「要介護認定」を申請する必要があります。

要介護認定とは、介護が必要な方を「どの程度の介護を必要とする状態か」を判断し要介護1から5のいずれかに区分する審査判定です。また、要介護に至らなくとも日常生活に支援が必要な場合には「要支援1」、あるいは「要支援2」に区分されます。なお、介護保険サービスを利用しない場合には要介護認定を受ける必要はありません。

要介護認定を受けた方が介護保険サービスを利用すると介護保険制度により一定の給付を受けられます。介護保険サービスの給付額は要介護度、または要支援度により設定されています。

要介護度、または要支援度別に設定された給付額の上限(給付限度額)は以下のとおりです。

| 要介護度 | 1カ月あたりの 給付限度額 |

自己負担額 | ||

|---|---|---|---|---|

| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||

| 要支援1 | 50,320円 | 5,032円 | 10,064円 | 15,096円 |

| 要支援2 | 105,310円 | 10,531円 | 21,062円 | 31,593円 |

| 要介護1 | 167,650円 | 16,765円 | 33,530円 | 50,295円 |

| 要介護2 | 197,050円 | 19,705円 | 39,410円 | 59,115円 |

| 要介護3 | 270,480円 | 27,048円 | 54,096円 | 81,144円 |

| 要介護4 | 309,380円 | 30,938円 | 61,876円 | 92,814円 |

| 要介護5 | 362,170円 | 36,217円 | 72,434円 | 108,651円 |

厚生労働省「区分支給限度基準額について」から算出

自己負担額は所得に応じて1割から3割の差があります。また、介護保険サービスは「単位」で計算され、1単位あたりの金額は10~11.4円と地域ごとに異なります 。

要介護認定の申請から介護保険サービスの利用まで

要介護認定の申請から介護保険サービスの利用まで

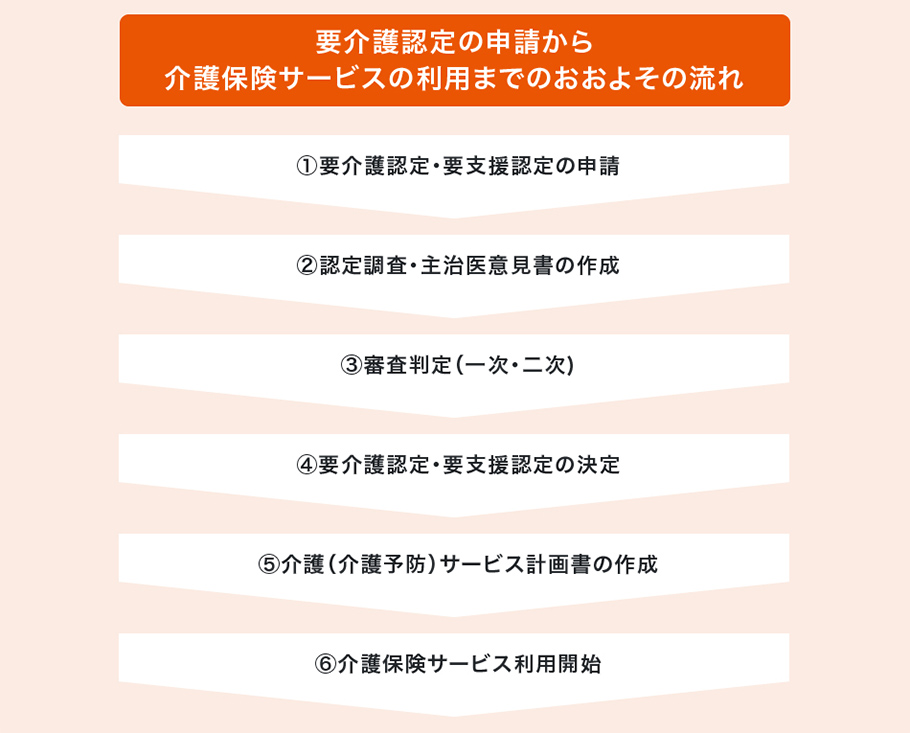

要介護認定の申請から介護保険サービスの利用までは一般的に次のような流れです。

(注)④要支援認定はなし。認定結果として要支援となる。

次の項目でそれぞれ詳しく解説します。

①要介護認定の申請

最初に要介護認定の申請が必要です。要介護者がお住まいの区市町村の介護保険申請の受付窓口(介護保険課、介護福祉課、高齢介護課など)に必要書類を提出します。これは介護や支援が必要な本人や介護者が行うものですが、何らかの事情で不可能な場合には指定居宅介護支援事業者や介護保険施設、地域包括支援センターなどに代行を依頼することもできます。申請の際には「介護保険被保険者証」が必要です。

②認定調査・主治医意見書の作成

区市町村の職員などが本人の家庭を訪問し、介護保険サービスを希望する方に対する心身の状態を確認するための認定調査を行います。この時には主治医(かかりつけ医)の意見書も必要となるため、主治医には事前に相談・準備をしておく必要があります。また、主治医がいない場合には区市町村が指定する医師が診察し、主治医意見書を作成します。この意見書を作成する際の自己負担はありません。

③審査判定(一次・二次)

一次判定では、認定調査の結果や主治医意見書の一部をコンピューターに入力し、全国一律の基準で判定が行われます。

二次判定では、一次判定の結果に加えて主治医意見書の情報すべてを「介護認定審査会」で審査し、介護の程度や必要性についての結論を出します。この「介護認定審査会」は地元の医師や看護師、福祉職員など保健・医療・福祉の専門職5~8人で構成されます。

④要介護認定の決定

介護認定審査会の審査結果をもとに区市町村が要介護度、または要支援度を決定します。「要支援1~2」、「要介護1~5」の計7段階、介護が不要である場合には「非該当」に区分されます。

結果の通知は申請から原則30日以内に行われ、要介護、あるいは要支援となった場合には、要介護度、または要支援度、認定日、認定の有効期間などが記載された「介護保険被保険者証」、および「介護保険負担割合証」が送付されます。

介護保険被保険者証と介護保険負担割合証については『介護保険制度とは?仕組みをわかりやすく解説』をご覧ください。

⑤介護(介護予防)サービス計画書の作成

一般的に「ケアプラン」と呼ばれている介護保険サービスをどのように利用していくかを具体的に示した「介護(介護予防)サービス計画書」を作成します。これは要介護の方と要支援の方で異なります。

要介護1~5の場合、「介護サービス計画書」を「居宅介護支援事業者」と作成します。居宅介護支援事業者とは市の指定を受けている「ケアマネジャー(介護支援専門員)」が所属する機関のことです。ケアプラン作成、介護全般に関する相談、介護保険サービスの連絡や調整、申請代行などを行います。

要支援1~2の方の場合、「介護予防サービス計画書」を「地域包括支援センター」と作成します。地域包括支援センターとは、地域の住民を医療、保健、介護などの面から総合的に支えるため、それぞれの専門家が所属、活動する、市区町村が主体の機関です。役割の一つに「介護予防ケアマネジメント」があり、要支援と認定された方に対し、ケアプランを作成することになります。

ケアプランは、介護の必要度だけでなく、本人や家族の希望や状況を考慮しながら作成する必要があります。このため、ケアプラン作成を担当するケアマネジャーは非常に重要な役割を果たすことになります。

ケアマネジャーは区市町村によって自動的に配置されるわけではなく、介護を受ける方やその家族が選ばなければなりません。介護保険課や地域包括支援センターに相談しながらケアマネジャーを探しますが、雇用先の介護施設や事業所の利益誘導とされないよう、注意しょう。その意味で、介護施設や介護事業所に雇用されず、第三者機関として居宅介護支援事業所などを立ち上げているNPO(特定非営利活動法人)などの独立型ケアマネジャーを選ぶ手もありますが、都市部に集中しており、地方にはほとんどありません。

⑥介護保険サービス利用開始

ケアプランに基づき介護保険サービスを利用できるようになります。介護保険サービスの開始時に要介護・要支援が変化したと思われる場合には再度申請したり、ケアプランを立て直したりする場合もあります。

スムーズな手続きのために相談を

スムーズな手続きのために相談を

監修

川村匡由(かわむら・まさよし)さん

社会保障学者・博士(早稲田大学)、武蔵野大学名誉教授、行政書士有資格、福祉デザイン研究所所長、地域サロン「ぷらっと」主宰。専門は社会保障、高齢者福祉、地域福祉、防災福祉。シニア社会学会、自治体、社会福祉協議会、社会福祉事業団、民間病院の各理事・委員など。主著に『介護保険再点検』『入門 社会保障(編著)』『入門 地域福祉と包括的支援体制(編著)』以上、ミネルヴァ書房、『改訂 社会保障(編著)』『相談援助(編著)』以上、建帛社、『老活・終活のウソ、ホント70』『防災福祉コミュニティ形成のために 実践編』以上、大学教育出版など。メディア出演も多数。

個人ホームページ:http://www.kawamura0515.sakura.ne.jp

※掲載の情報は2022年1月現在のものです。内容は変わる場合がございますので、ご了承ください。

写真:Getty Images

![Livness [リブネス]](/stock/img/common/logo-livness.png)