- Livnessトップ

- くらし情報コラム

- 要介護認定調査とは?調査を受けるときのポイント

コラム

<介護>

要介護認定調査とは?

調査を受けるときのポイント

実際に介護保険サービスを利用するにあたっては要介護認定を受ける必要があります。要介護認定を受けるための基礎知識や要介護認定の区分(「要支援1」「要介護1」など)について解説します。

要介護認定とは

要介護認定とは

「要介護認定」とは介護の必要度を判断するものです。症状の重さと要介護度が必ずしも一致しないケースもあります。認定後、介護保険サービスを利用する際の給付額などが決まります。要介護者本人がお住まいの区市町村の窓口で申請し、調査を受けます。

介護保険サービスを利用するために必要な手続き、申請方法から介護保険サービス利用開始までの詳細については「介護保険サービスの手続きはどこでできる?申請から利用までの流れについて」をご覧ください。

要介護認定調査とは

要介護認定調査とは

要介護認定調査では要介護認定の申請後、区市町村の訪問調査員が自宅や入院先などを訪問し、要介護者の心身の状態を確認したり、本人や家族からの聞き取り調査を行います。この時に調査員が用いる確認項目のリストは「認定調査票(概況調査)」と呼ばれます。

要介護認定調査を受ける準備

要介護認定調査を受ける準備

要介護認定調査を受ける場合、事前準備をしておくと情報を漏らさず伝えることができ、介護がどの程度必要か、適切に判断される可能性が高くなります。詳しく見ていきましょう。

認定調査の質問項目を事前に確認し、一度は回答しておく

厚生労働省の認定調査票のサンプルを参考に、調査内容の確認をしておきましょう。回答できないものがないように情報収集したり、考えをまとめたりしておくようにします。

普段の介護内容についてメモを取ってまとめておく

普段から入浴や食事など日常生活においてどのような介護を行っているのか、リストアップしておきましょう。要介護者が認知症である場合などはどのような行動があったかまとめましょう。日ごろの介護の必要な内容についてメモを取っておくことで要介護者に必要な介護が明確になります。

既往歴、過去のけがなどについてまとめておく

調査時には主治医意見書を提出しますが、そのほかに要介護者の過去の病気やけがも改めて確認しておきましょう。再発の予防や対策のヒントにもなります。

生活の上で困っていることや要望をまとめて、伝えやすくしておく

要介護者の考えと家族の考えが異なる場合もあるため、要介護者本人と家族の困り事や要望をそれぞれまとめておきましょう。なお、要介護者本人の前で言いにくいことについては書面などにまとめて調査員に渡すという方法もあります。

要介護認定調査の当日に心がけること

要介護認定調査の当日に心がけること

要介護認定調査の一般的な所要時間は30分から1時間程度です。要介護認定の当日には次のような点に注意し、調査がスムーズに進むよう心がけましょう。

調査には要介護者だけでなく、必ず家族も立ち会う

会話に問題がない要介護者であっても調査には必ず家族も立ち会うようにしましょう。要介護者本人の言葉も重要ですが、本人以外の意見も大切です。

困っていること、気づいたことなどを具体的に伝える

生活の上での困り事、気づいたことについては「5W1H」、すなわち、「Who(だれが)When(いつ)、Where(どこで)、What(なにを)、Why(なぜ)、How(どのように)」といったポイントを押さえて、伝えられるようにしましょう。そうすることによって具体的な対策につなげやすくなります。

現状を正確に伝える

状態をオーバーに伝えたり、逆に控えめに伝えたりすると矛盾が生じて再調査になる可能性があります。介護保険サービスの利用開始も遅れてしまうため、客観的に伝えることを心がけましょう。

要介護認定の詳細とそれぞれ活用できる介護保険サービスは?

要介護認定の詳細とそれぞれ活用できる介護保険サービスは?

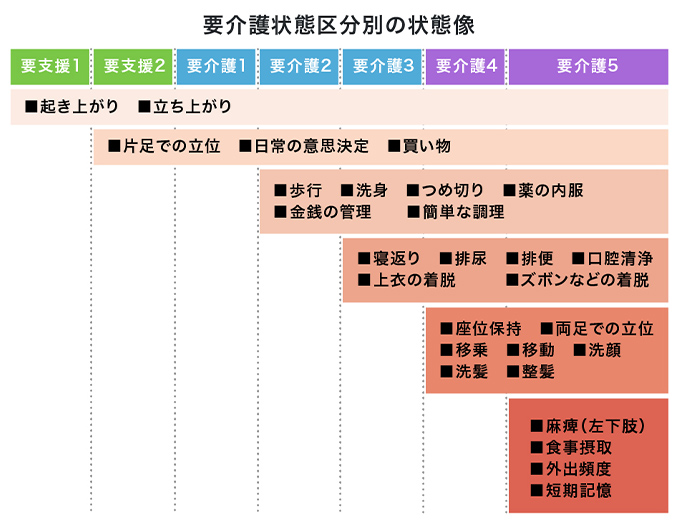

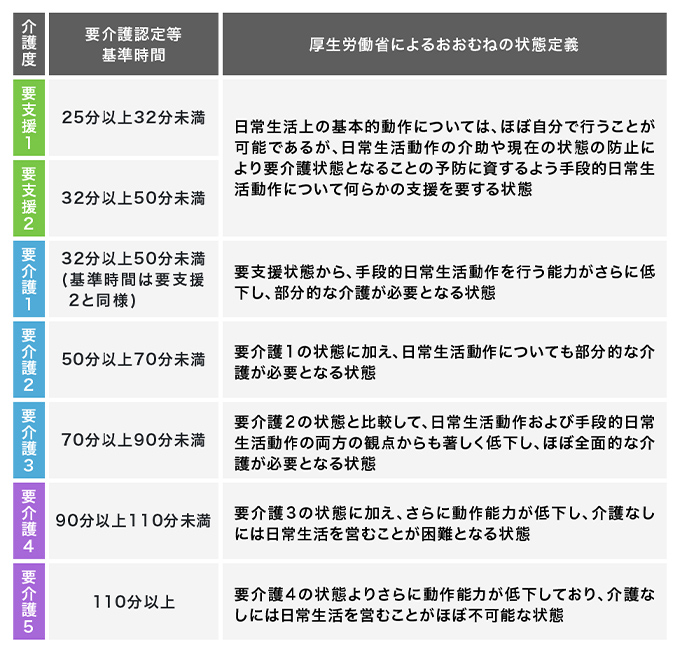

要介護度については、次のような目安で考えることができます。

また、要介護認定等基準時間とはコンピューターによって介護に必要な1日あたりの時間を推計したものであるため、実際に介護保険サービスが提供される時間ではありません。

厚生労働省老人保健課「要介護認定の仕組みと手順」をもとに作成

また、要支援・要介護度と利用できる主な介護保険サービスの種類は次のとおりです。

| 要支援・要介護度 | 介護保険サービスの種類 | 利用できる介護保険サービスの例 |

|---|---|---|

| 要支援1~2 | 介護予防サービス | 介護予防訪問看護 介護予防通所リハビリ 介護予防居宅療養管理指導 |

| 地域密着型介護予防サービス | 介護予防小規模多機能型居宅介護 介護予防認知症対応型通所介護 |

|

| 介護予防・生活支援サービス事業 | 訪問型サービス 通所型サービス 生活支援サービス |

|

| 一般介護予防事業 | 介護予防普及啓発事業 地域介護予防活動支援事業 地域リハビリテーション活動支援事業 |

| 要介護1~5 | 施設サービス | 特別養護老人ホーム 介護老人保健施設 介護療養型医療施設 |

|---|---|---|

| 居宅サービス | 訪問介護 訪問看護 通所介護 短期入所 |

|

| 地域密着型サービス | 定期巡回 随時対応型訪問介護看護 小規模多機能型居宅介護 夜間対応型訪問介護 認知症対応型共同生活介護 |

| 要支援1~2 | |

|---|---|

| 介護保険サービスの種類 | 利用できる介護保険サービスの例 |

| 介護予防サービス | 介護予防訪問看護 介護予防通所リハビリ 介護予防居宅療養管理指導 |

| 地域密着型介護予防サービス | 介護予防小規模多機能型居宅介護 介護予防認知症対応型通所介護 |

| 介護予防・生活支援サービス事業 | 訪問型サービス 通所型サービス 生活支援サービス |

| 一般介護予防事業 | 介護予防普及啓発事業 地域介護予防活動支援事業 地域リハビリテーション活動支援事業 |

| 要介護1~5 | |

|---|---|

| 介護保険サービスの種類 | 利用できる介護保険サービスの例 |

| 施設サービス | 特別養護老人ホーム 介護老人保健施設 介護療養型医療施設 |

| 居宅サービス | 訪問介護 訪問看護 通所介護 短期入所 |

| 地域密着型サービス | 定期巡回 随時対応型訪問介護看護 小規模多機能型居宅介護 夜間対応型訪問介護 認知症対応型共同生活介護 |

厚生労働省老人保健課「要介護認定の仕組みと手順」をもとに作成

もしも要介護認定の結果に納得がいかない場合は?

もしも要介護認定の結果に納得がいかない場合は?

要介護認定の結果や介護保険サービスの内容に納得がいかない場合の対処法について解説します。

要介護認定の結果に不服がある場合

■①介護認定審査会に説明を求める・不服申し立てを行う

介護認定の通知書が届き、その結果に不服がある場合にはまずケアマネジャー(介護専門支援員)に相談しましょう。自治体の窓口に対して説明を求めることができます。請求が認められれば第一次判定の結果や訪問調査の結果が開示されます。

それでも納得できない場合には、介護認定を行った「介護認定審査会」に不服申し立てを行い、再調査を依頼することが可能です。なお、これは介護認定の通知を受け取った日から60日以内と定められています。

■②「区分変更申請」を行う

通常、要介護認定の更新は初回の場合、原則6カ月、その後は原則12カ月ごととなります。区分変更申請は更新を早める方法であり、要介護・要支援状態が変化した場合にもこの方法が用いられます。

介護保険サービスの内容に不満がある場合

介護保険サービスの内容が要介護者に合っていないかもしれない、またはクオリティに不満があるといった場合にはケアプランを作成したケアマネジャーに相談しましょう。ケアマネジャーのアドバイスを受け、客観的な判断も含めての対応を心がけましょう。

ケアマネジャーの対応に不満がある場合

ケアマネジャーに不満がある場合には、その内容を区市町村の介護保険課、地域包括支援センター、ケアマネジャーが所属する居宅介護支援事業所などに相談するようにしましょう。また、ケアマネジャーは変更することも可能です。

要介護認定は介護保険サービスを適切に受けるためのもの

要介護認定は介護保険サービスを適切に受けるためのもの

監修

川村匡由(かわむら・まさよし)さん

社会保障学者・博士(早稲田大学)、武蔵野大学名誉教授、行政書士有資格、福祉デザイン研究所所長、地域サロン「ぷらっと」主宰。専門は社会保障、高齢者福祉、地域福祉、防災福祉。シニア社会学会、自治体、社会福祉協議会、社会福祉事業団、民間病院の各理事・委員など。主著に『介護保険再点検』『入門 社会保障(編著)』『入門 地域福祉と包括的支援体制(編著)』以上、ミネルヴァ書房、『改訂 社会保障(編著)』『相談援助(編著)』以上、建帛社、『老活・終活のウソ、ホント70』『防災福祉コミュニティ形成のために 実践編』以上、大学教育出版など。メディア出演も多数。

個人ホームページ:http://www.kawamura0515.sakura.ne.jp

※掲載の情報は2022年1月現在のものです。内容は変わる場合がございますので、ご了承ください。

写真:Getty Images

![Livness [リブネス]](/stock/img/common/logo-livness.png)