- Livnessトップ

- くらし情報コラム

- 断熱性を高めた、心と体にやさしい住まい。リフォームで実現する健康住宅づくり

コラム<リノベーション>

断熱性を高めた、心と体にやさしい住まい。

リフォームで実現する健康住宅づくり

一日の多くを過ごす住まいは、気づかぬうちに心身の健康に大きな影響を及ぼすことがあります。特に築年数が古い家は、経年劣化や性能の低下から、さまざまな健康リスクの原因に。そこで近年注目されているのが、断熱リフォームをはじめとする「健康住宅」づくりです。

今回は、高齢者住宅のリフォームに詳しい建築家・吉田紗栄子さんと、建築環境システムを専門とする近畿大学建築学部建築学科総合理工学研究科教授、副学長の岩前篤さんにお話を伺いました。

古い家は老朽化と性能の低下から、さまざまな病気などの原因に

古い家は老朽化と性能の低下から、さまざまな病気などの原因に

──古い家に住むことで引き起こされる健康リスクにはどのようなものがありますか?

岩前さん: ストック住宅(売りに出されている中古物件)のうち、2022年度時点で無断熱のものは約24%。さらに、1980年に制定された断熱等級2の住宅は36%を占め、合わせると全体の6割となります。この6割の家は、実は江戸時代とあまり変わらない断熱・機密性能だと言えるんです。

室内の推奨温度は、夏季28℃、冬季20℃です。断熱・気密性能が低いと、特に冬は室温が下がり、ヒートショックや感染症やうつ病、カビやダニによるアレルギー疾患などのリスクが高まります。また、配管の内側と外側の温度差が大きくなることで電気設備に結露が入り、漏電や火災を引き起こしたりすることもあります。

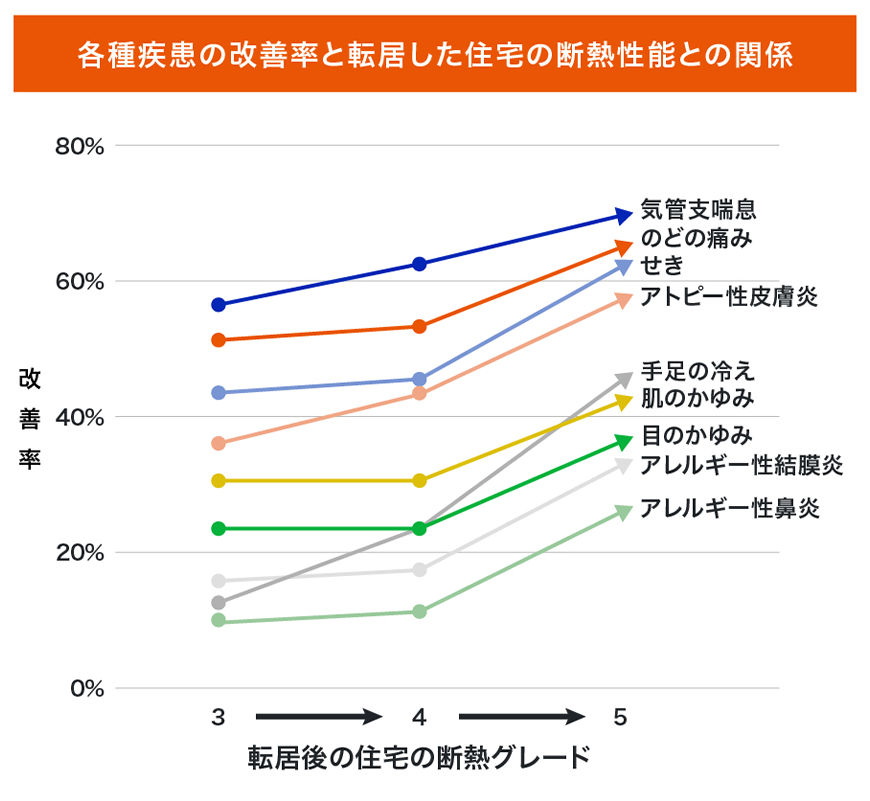

私たちの調査では、厚着による衣類の刺激で、アトピー性皮膚炎などの皮膚疾患につながることも分かっています。一方で、住宅の断熱性能を上げることで、さまざまな疾患が改善したデータも。

改善率=新しい住まいで症状が出なくなった人数/以前の住まいで症状が出ていた人数

グレード3=Q値(※)4.2(1992年省エネ基準レベル)、グレード4=Q値2.7(1999年省エネ基準レベル)、グレード5=Q値1.9

※Q値:熱損失係数。住宅の断熱性能を表す指標で、小さいほど断熱性能が高い。

資料提供:近畿大学建築学部建築学科総合理工学研究科 岩前篤教授

吉田さん:厚着をすると動きが鈍くなり、転倒のリスクも高まりそうですね。家庭内での不慮の事故による死因として3番目に多いのが「転倒・転落死」(2,709人/2023年)というデータもあります。

古い家は断熱などの性能が低くバリアフリーでないことも多いです。高齢者は五感の衰えから、温度変化に気づきにくく冬場はヒートショック、夏場は熱中症になりやすいですよね。ほかにも、視力の低下で段差につまずくなど、さまざまな健康リスクが高まります。

岩前さん:そうですね。加えて、家の老朽化も大きなリスクです。床が沈んで転倒しやすくなることもありますね。

温熱環境を整えることが健康に暮らす第一条件

温熱環境を整えることが健康に暮らす第一条件

──健康で快適に過ごせる「健康住宅」に求められる条件を教えてください。

岩前さん:住宅による健康リスクを抑えるには、断熱・気密の性能を高め、同時に換気システムも整えること。この3点が最も重要ではないでしょうか。

吉田さん:同感です。温熱環境と換気はバリアフリー以前に大切なこと。そう考えると、先ほど多くの古い家が江戸時代と変わらないというお話がありましたが、日本の住宅はまだまだ途上ですね。

岩前さん:断熱・気密は目に見えないものなので、リフォームでは後回しにされがちです。でも実際に行うと、暮らしやすさは格段に変わります。

以前80代で一人暮らしの方に、断熱リフォーム前後でお話を聞いたことがあるのですが、当初「普通に暮らしてこられたのだから、変える必要はないのでは」と否定的でした。しかし施工後は顔つきが大きく変わり、はつらつとされていて。ご本人も「家が寒いことで、こんなにも行動が制限されていたのか」と驚かれていました。

吉田さん:家が寒いとこたつなどの暖房器具から離れられず、ほとんど動かない状態になりますよね。運動不足になり健康リスクも高まります。温熱環境は思いのほか重要なテーマですね。

岩前さん:居場所の多様化という意味でも、暖房器具がある場所に限定されず、それぞれが好きな場所で自由に過ごせるというのは大きなメリットではないでしょうか。

吉田さん:心の健康にもつながりますよね。

岩前さん:そうですね。家じゅうが暖かいと朝起きた時や、夜トイレに行きたくなった時などにも動くのが苦になりません。先ほど例に挙げた80代の方の断熱リフォーム前後の行動調査でも、施工前は毎日の行動量にムラがありましたが、施工後は毎日ほぼ均等になっていました。

吉田さん:温熱環境以外でいうと、日当たりや風通しも大事です。特に高齢者は家で過ごす時間が長い方が多いので、空気のよどんだ空間では感染症のリスクを高めます。

ほかには基本的なことですが、耐震性や耐久性があること、高齢者の住まいであればバリアフリーであることも「健康住宅」の条件になりますね。

おすすめは生活スペースの断熱リフォーム&バリアフリー化

おすすめは生活スペースの断熱リフォーム&バリアフリー化

──自宅を「健康住宅」にするためのリフォームや日常の工夫を教えてください。

吉田さん:高齢者の家庭内の死亡事故はヒートショックによる溺死が多いことからも、やはり断熱リフォームで温度差をなくすことがポイントでしょうか。

岩前さん:温度差をなくすことは非常に大事だと思います。ただ、私の父親は「どの部屋も寒くて温度差がないから大丈夫」なんていうんです(笑)。だから「低温の空間を作らない」というメッセージの方が分かりやすいかもしれませんね。

吉田さん:確かに断熱・気密性が低い家に住む方は常に低温の状態に慣れていますから。一方、最近は国が断熱や耐震に力を入れていることもあり、断熱リフォームへの関心が高まっています。断熱リフォームをするなら、バリアフリー化などほかのリフォームと一緒に行うと手間やコストが抑えられておすすめです。

岩前さん:そうですね。断熱リフォームの範囲でいうと、家全体・ワンフロア・一部だけの3パターンがあり、対象の空間と外との間に断熱を施します。中でも、ワンフロアに生活スペースを集約して断熱を行う方法がコストパフォーマンスに優れ、おすすめです。

吉田さん:例えば夜中、トイレに行きたくなった時、暖かい寝室から寒い廊下を通ってトイレに行く、という動線だと温度差が激しく、体に良くありません。ワンフロア全体が暖かいことは大切です。

とはいえ大がかりな工事はお金も手間もかかりますから、断熱を手軽に試すなら、内窓や複層ガラスを取り入れるだけでも全然違いますよね。高齢になると耳が聞こえづらくなりますが、これらを取り入れると防音性や静音性も高くなります。室内の音が聞こえやすくなると同時に、例えばテレビの音量を大きくしても近所迷惑になりにくく、一石二鳥です。

岩前さん:内窓は工事も短時間ですし、夏に冷房をつけるとすぐに涼しくなるので、効果を実感しやすいと思います。

手軽にできる工夫としては、窓に断熱パネルをはめたり、窓枠に隙間風防止テープを貼ったりして窓の断熱性を高める方法もあります。でも、断熱リフォームを行う方が効果が高いですし、トータルコストで考えても経済的ではないでしょうか。

吉田さん:窓の断熱でいうと、遮光カーテンで断熱性があるものを取り入れるのも比較的簡単な方法です。遮光率により3つの等級があるので、目的や生活スタイルによって選ぶといいですね。入浴時のヒートショック対策としては、脱衣所に暖房をつけるのがおすすめです。

温熱環境以外では、家の老朽化に伴う耐久性や耐震性の対策はもちろん、必要に応じて手すりの設置や段差の解消、通路の拡張、トイレや浴室の改修などバリアフリー化を行うと安心して過ごせます。

健康住宅で、心身ともに快適な生活を

健康住宅で、心身ともに快適な生活を

吉田さん:これからの超高齢社会では、できるだけ長く自分の家で健康に暮らすことがいっそう大事になってきます。そのためにも、住まいは断熱性・省エネ・バリアフリーの3つを心がけてもらいたいですね。

岩前さん:政府も気候変動の深刻化や脱炭素社会への移行、さらには世界保健機関(WHO)が冬場の室温を18℃以上にすることを強く推奨したことを受け、従来、任意であった省エネ基準を義務化し、高断熱による快適な住環境づくりを推進しています。

断熱性の高い住宅は健康リスクが低くなるだけでなく、寒さなどによる行動の制限を減らし、自由で快適な生活を可能にすることを自分自身の経験としても実感しています。ぜひリフォームで実現する健康住宅づくりに関心を高めてもらえたらと思います。

リブネスでできること。

「不動産売買」「リフォーム」「賃貸管理」「空き家管理」「相続」「資産運用」まで、大和ハウスグループのネットワークを生かし、お客さまのお住まいに関するお悩みの解決をお手伝いいたします。

プロフィール

吉田紗栄子(よしださえこ)さん

有限会社ケアリングデザインアーキテクツ 一級建築士事務所代表。一級建築士、バリアフリーコンサルタント。身体障がい者や高齢者と建築との関わりをテーマに、住宅や福祉施設などの設計に携わる。共著に『バリアフリー住まいをつくる物語』(三輪書店)など。

岩前 篤(いわまえあつし)さん

近畿大学建築学部建築学科総合理工学研究科教授・副学長。建築環境システムを専門とし、建築物、特に健康・快適でエネルギー性能に優れた住宅のありさまを研究している。省庁や地方自治体の建築の省エネに関する技術的な評価・開発に携わるほか、テレビや新聞などのメディア出演も多数。

※掲載の情報は2025年9月現在のものです。内容は変わる場合がございますので、ご了承ください。

くらし情報コラムに関するアンケート

不動産に関する読んでみたいコラムのテーマなどございましたら、こちらのフォームからご送信ください。今後のコラム作成の参考とさせていただきます。

本アンケートへ頂いた内容へのご返信は行っておりません。

不動産に関するご相談、お問い合わせなどはこちらよりご連絡お願いいたします。

写真:Getty Images

![Livness [リブネス]](/stock/img/common/logo-livness.svg)