- Livnessトップ

- くらし情報コラム

- 空き家のままで大丈夫?活用する予定がないなら、売却の検討を

コラム

<空き家/賃貸>

空き家のままで大丈夫?

活用する予定がないなら、売却の検討を

近年、空き家が増加しています。

管理の行き届かない空き家は、防犯・防災・衛生、さらに景観上でも地域の人々にとって悩みの種のひとつとなっています。実家や現在の住まいを空き家にしないための方策を考えておきましょう。

あなたの実家も空き家候補?

あなたの実家も空き家候補?

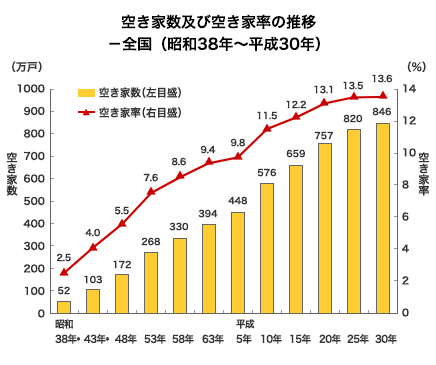

2018年(平成30年)に総務省が実施した住宅・土地統計調査※によると、2018年10月1日時点で全国の住宅総数 6,242万戸のうち空き家は846万戸。空き家率は13.6%と過去最高となっています。空き家は一貫して増加が続いており、1988年(昭和63年)から2018年(平成30年)までの30年間で452万戸(114.7%)の増加となっています。

調査において、空き家は次の4種類に分けられます。

- 「賃貸用の住宅(賃貸用で空室となっているもの)」

- 「売却用の住宅(販売中のもの)」

- 「二次的住宅(別荘など)」

- 「その他の住宅(個人住宅などで空き家になっているもの)」

この中で「その他の住宅」が増えています。

また、都市部への人口集中による地方の過疎化や核家族化、少子高齢化による人口減少など様々な要因から今後も空き家の増加は続くとみられています。

このまま対策をとらなければ、2030年の空き家率は30%近くに達するという調査もあり、実に3軒に1軒が空き家という状態になってしまいます。

空き家は地域の景観を悪化させ、また不法侵入や不法占拠、不審火などを誘発させることもあり、治安上の問題を引き起こしかねません。さらに手入れが行き届かないため台風や豪雨時には周囲に損害を拡げ、倒壊によって避難路の障害になるなど防災上でも大きな問題となりえます。

確かに、ここ最近は空き家の増加が社会問題になっているわ

空き家は所有する家族にとっても負担に

空き家は所有する家族にとっても負担に

空き家を所有することは、様々な点で大きな負担です。

まず維持管理費として、水道・電気・ガスなどの公共料金がかかります。使用量がゼロでも基本料金は払わなければなりません。建物の修理・修繕費、庭の除草や植木の剪定費用、場所によっては自治会費なども必要です。自宅から離れたところにあれば、往復の交通費や時間という見えないコストもかかってきます。

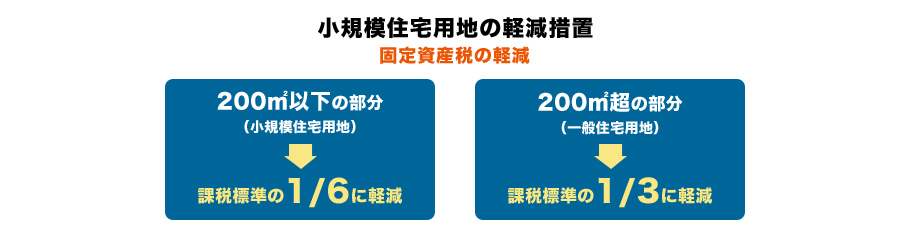

また、固定資産税も求められます。住宅地には「小規模宅地の評価減」という特例があり、1戸あたり200m2までの部分については課税標準額が6分の1に減額されます。

ほとんどの住宅がこの適用を受けていますが、空き家の状態が長引けば、この特例が適用されなくなる懸念もあります。その場合には「非住宅用地」と見なされ、固定資産税の減税を受けることができません。

「いつか住むかもしれない」という漠然とした気持ちから、ずるずると空き家を所有し続けるケースが多いですが、維持費や税負担も継続することになり、さらに近所に迷惑をかけていないか、誰かが入り込んでいないか、など精神的にも不安を抱えることもあるでしょう。

放っておくだけで近所の迷惑になっていることもあるのか・・

空家等対策特別措置法の運用が開始

空家等対策特別措置法の運用が開始

国は増え続ける空き家への対応策として、2014年に「空家等対策の推進に関する特別措置法」を成立させました。この法律は、窓ガラスが破損していたり、家屋が傾いていたり、水道・電気・ガスの使用状況や1年間を通しての人の出入りが見られないものについて自治体が「特定空家」に認定、立ち入り調査や助言・指導・勧告・命令さらに行政代執行による解体・撤去ができるというものです。管理が行き届かないまま空き家を放置することは、法律上でも許されないことになりました。

この対策法成立以後の6年間(2015年~2020年)に関する実態調査※では、調査の対象となった全国の自治体で合計24,888件の「助言・指導」、1,868件の「勧告」、215件の「命令」が行われ、92件の「代執行」(強制撤去)が行われています。代執行による撤去費用は原則的に所有者に請求されることになっており、もし撤去が行われれば大きな費用負担をしなければなりません。

空き家は法律上でも問題とされているのね

早めの売却も選択肢のひとつ

早めの売却も選択肢のひとつ

もし相続などで空き家を所有することになった場合、なんとなく持ち続けるのではなく、賃貸やコミュニティスペースとして街に提供するなど有効な活用方法も考えたいものです。そのためには所有する空き家が法的に売却や活用が可能かどうか確認しましょう。

例えば、敷地の境界線についてトラブルがないか、違法建築になっていないか、相続登記が行われているか、などについてのチェックが必要です。

売却することも選択肢のひとつです。その際は、大和ハウス工業のLivnessにご相談ください。「仲介による売却」や「直接買取による売却」どちらも実施しています。これまでの多くの実績を基に査定の客観性・信頼性を高めており、瑕疵および住宅設備について2年間の仲介保証※も付けています。さらに、買取の場合は売主の瑕疵担保責任の免責も可能※で、建物が一部損傷したままでも買取可能※など、多くのメリットがあります。ぜひ一度、お問い合わせください。

※いずれも条件があります

売却や活用ができるかどうか、一度確認してみようかな

※掲載の情報は2023年3月現在のものです。内容は変わる場合がございますので、ご了承ください。

写真:Getty Images

![Livness [リブネス]](/stock/img/common/logo-livness.png)