いかに残し、どう進化するか

技術伝承の新たなあり方を考える

「2025年問題」という言葉をご存じでしょうか。高度経済成長期を支えた団塊の世代全員が75歳以上を迎え、国民の5人に1人が後期高齢者となることから、様々な問題が生じる転換期が2025年と言われています。なかでも、多くの日本企業では、深刻な人手不足に加えて、経験豊富な技術者から若年層への技術の伝承が急務とされています。

仕事を通じて培われたスキルや知識、経験や知恵をいかに会社や後輩に伝え、残すことができるのか。熟練層から若年層への技術伝承の重要性は明らかである一方で、技術者は社会の変化や技術の進化にも対応していく必要があります。こうした背景から大和ハウス工業では、先輩たちの経験や失敗事例から学ぶアーカイブの構築や、社員の要望に応じて最新の建築技術が学べる研修会の開催など、さまざまな取り組みを推進しています。

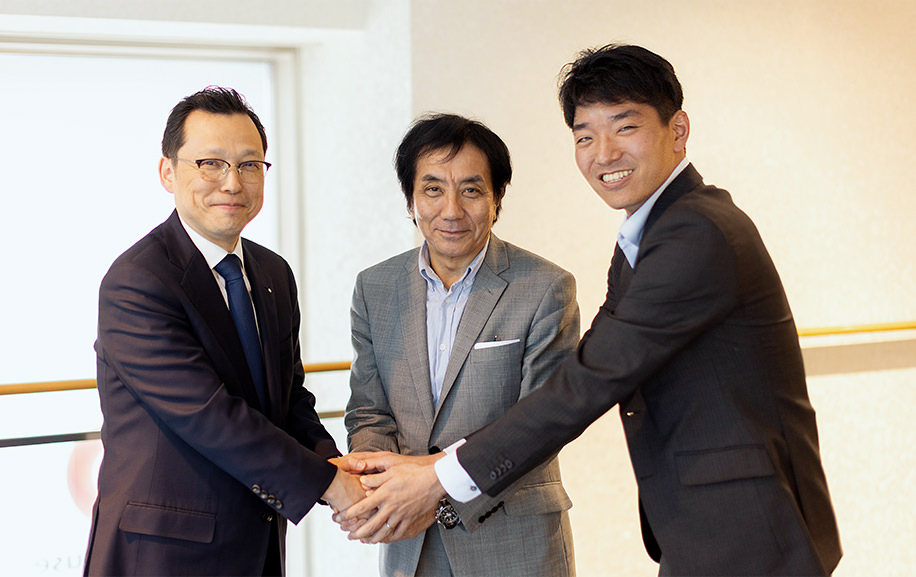

そこで今回の対話は、大和ハウス工業で建築系設計部門に所属し、全国の若手技術者の育成にも取り組んでいる2人の社員と、京都でおよそ130年にわたり日本の伝統文化財の修理を手がける工房の代表である四代目岡岩太郎さんをゲストにお招きしました。建築設計と文化財修理、取り扱う対象物や規模、歴史が異なる2つの組織におけるそれぞれの取り組みを対比させながら、技術を伝承していくために必要なことは何かについて、その共通性をめぐり語り合いました。

- ※本稿は2025年2月6日取材時点の内容です。

CONTRIBUTORS

今回、対話するのは・・・

人財育成は主体性を引き出すスクール形式からステージ形式へ

後藤 泰

大和ハウス工業株式会社

東京本社 ビジネス・ソリューション本部

技術統括部 設計推進部(設計推進統括担当)

技術主幹・部長

1988年入社。2020年3月まで建築設計部責任者として建築系の多用途の物件の設計を担当。一級建築士、設備設計一級建築士、一級施工管理技士等の資格を保有。2020年4月、建築系共通技術部門設計推進部に配属となり、現在に至るまで全国の地区設計部の設計担当者の支援や各種研修プログラムの企画・運営をマネジメントしている。

後輩育成のポイントは押し付けず、選択肢を示すこと

高見 亮大

大和ハウス工業株式会社

本店 流通店舗設計部

第一部 第二課

主任

2015年入社。オフィスやホテルなどの設計を担当。後藤さんが手がける各種研修プログラムに対する企画要望の取りまとめの役割も担う。大型の建築設計は一般知識だけでは対応できないため、経験談を含めた勉強会が必要と考え、どのようなことを学びたいかを現場から意見収集し、企画にフィードバックしている。

創業から130年、変わらないために、変わり続ける

岡 岩太郎

株式会社岡墨光堂 代表取締役

1971年京都市生まれ。関西学院大学院文学研究科博士課程前期修了後、米国スミソニアン研究機構フリーア美術館に勤務。1998年株式会社岡墨光堂に入社し、2009年代表取締役に就任。2014年に創業120周年を迎え、四代目岩太郎を襲名。2016年京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科先端ファイブロ科学専攻博士後期課程 修了。博士(学術)。文化財の修理に従事しながら、伝統的な表装技術を生かした現代美術の表具も行っている。

![]()

仕事を通じて培ってきたスキルや知識、経験や知恵は、どのようにして会社や後輩に伝え、残すことができるでしょうか。具体的な取り組みの方法や、伝承される一人ひとりの個性の生かし方について考えながら、対話をひもといていきましょう。

1

技術の伝承は

「見て聞いて学ぶ」から

「対話して学び合う」スタイルへと

変化している

-

私は入社してから35年以上、建築系の設計業務に携わってきました。建築系とは、オフィスビルや工場、研究所、病院、店舗、物流施設など、多種多様な建築物の設計を行う部門です。現在は、建築系設計推進部に所属し、全国の支店の設計部門を対象とした業務改善・教育・相談対応などを担当しています。

設計の複雑化・高度化が進む中、従来の教育や研修のままで良いのか疑問に感じてきました。そこで、高見さんらメンバーに協力してもらい、現場で働く若年層に対して、勉強会などで何を教えてほしいか希望を集めてもらいました。

集めた要望を整理して、月1回の研修を、リアルとオンラインのハイブリッドで始めました。法改正やAIを活用した設計デザイン、気候変動に伴う結露発生のメカニズムの変化とその対応方法など、内容はさまざまです。今では、全国に890人ほど在籍する建築設計の担当者のうち、500~700人ほどに参加していただいています。

-

若手が何を学びたいか、希望を聞いているとは驚きです。

会社が必須とする教育も、あわせて実施しているのでしょうか。

-

希望の聞き取りをしているのは、入社5~6年目ぐらいの若年層社員を対象にしています。

会社として入社後、階層別に基本教育も行っています。

-

私は入社して10年目になるので、ちょうど若手とベテランとの間を担うような役割にあたります。そこで、若手がやりたい研修、若手が何を知りたいのかについて、取りまとめ役をしています。

業務では、私も後藤さんと同じく、建築系の設計に携わっていて、認定工法住宅以外の用途の意匠設計をしています。何一つとして同じ建築物はないので、過去の実績やこれまで蓄積してきた知識、周りの意見などを反映しながら、次の建築物がさらにブラッシュアップされたものになるよう常に心がけています。

-

私が代表を務める岡墨光堂は、掛軸や屏風、古文書や歴史資料など、装潢(そうこう)文化財と呼ばれる美術品を対象とする修理工房です。年間に70~80件の大小さまざまな文化財の修理を、所属する技師30人、事務方3人の正社員で行っています。

技師たちは、経験年数ごとに縦割で構成した4~5人ずつのグループに分かれて仕事を進めます。教育や安全管理の面から、1人で作業することはありません。

取り扱う材料は、紙や絹、木材と、そこに絵の具や墨などかなり多岐にわたります。一通りの技術を学んでいくのに標準的に最短で10年、だいたい15年ぐらいかけて人材育成をしています。

-

いわゆる職人の世界ですから、私が新人だった頃は、何も教えてもらえなくて、見て盗むしかありませんでした。延々と下仕事の単純作業をしながら、先輩の技術を見て学んで成長するという感じですね。

それが、今から15年ほど前から、国宝や重要文化財の修理にともなって、任意ではありますが、修理業界の団体が修理に必要な技術と知識についての資格制度試験を実施するようになりました。そのような流れの中で、施工内容の説明責任や施工を担当する技術者選定の妥当性なども明らかにするようになり、少しずつ人材育成のあり方も変化してきました。

-

私の場合も、社会に出た頃は先輩も忙しいので、懇切丁寧に教えられたわけではなく、また物件を通じてお客さまや現場の職人の方から教えていただくことが多かったように思います。

また、いろいろな資格を取得するため、独自の学習から知識を身に付けたように思います。

-

私の場合も、現場に出て失敗を繰り返して覚えていくというのが、主な学習の機会だったかと思います。実務に関わる技術的なスキルは、自分でどれだけ積極的に吸収していく姿勢があるかないかで、同じ勤続年数の社員同士でも力の付き具合に差は出てきているようにも感じます。

-

資格制度を通じた技術や知識の担保は重要ですね。先ほどお話したように、我々の業界でも、一般社団法人国宝修理装潢師連盟という団体をつくり、技術者のクラス分けをして、技術伝承のための資格制度をつくりました。

新入社員は、まず登録審査を受けます。日本美術史、日本史、文化財保護法、保存科学などの試験を受け、審査が通ると、技師補になります。

その後、初級講習を経て、実技試験を通ると技師になります。次に、掛軸が自力でつくれるレベルであり、損傷が発生している文化財について詳細で正確な判断ができる目を持つ主任技師、さらに、より高度な保存科学や材料学などを学び、修理の設計や後進の指導ができるレベルの資格の最高位が技師長です。技師長になるまでに最短で17年かかる計算です。

今、日本には130人ほどの技師がいますが、このうち技師長は1割弱が目安です。こうした資格制度のもとに、社内で試験対策や論文指導をしています。技師たちは、仕事をしながら学び、仕事の後に自主トレや勉強をしています。

他にも、文化財の修理に使う材料を知るための研修を始めています。例えば、裏打ち用の紙をすく職人さんがどんな作業をしているのか、どのような苦労のもとでつくられているかを、身に染みて感じて、材料を大切に使わせてもらう。知識だけでなく、さまざまな人の苦労があって、我々の仕事ができる、一緒に文化財を守っていくのだという気持ちの教育も大事だと考えています。

-

そうですね。我々も教育のスタイルが変化してきているように思います。キーワードは「スクール形式からステージ形式へ」です。技術の伝承というと、どうしても研修などで多くの情報を発信したいと思うところですが、詰め込むだけでは記憶に残りにくいため、より記憶に残してもらえる内容にすべきと改訂を重ねています。

また、一方向に講師から教育される形式から自分が設計した内容を企画や基本設計の段階で説明し、それに対してみんなから意見やヒントをもらって設計に活かしブラッシュアップしていく、「デザインレビュー」と呼ばれる取組を実践しています。

-

「デザインレビュー」は、若手も中堅もベテランも関係なく、スキルアップに大きな効果を与えているかなと思います。

直接、その建築物を担当していない場合でも、建築物の用途に興味があるからと「デザインレビュー」に参加して、積極的に質問して意見交換するようになるなど、情報収集と学び合いの場が整ってきたと感じています。

-

我々も、「1年間で何を学んだか」という発表を、ランダムに指名して社内でプレゼンしてもらう機会を設けています。おそらく、25年以上現場にいる人よりも、10年未満の若い人たちのほうが人前でプレゼンするとか、話すっていうことに抵抗がないですね。プレゼンやディスカッションの機会は、思ったよりハードルが高くなく、年齢や経験に関係ないようです。

2

データは多様な人々の共通理解を促し、

相手を尊重する姿勢は個性を伸ばす

-

年齢や経験の話がでましたが、今の若い世代は、「先輩が言うから」ではなく、理論でしっかりと頭に入れて、自分で納得して動くところがありますね。そこで、私の博士論文のテーマでもあり、わが社独自で進めているのが、技術伝承を定量化するという試みです。

例えば、視線や動作の解析技術によって、作業が上手な人はどこを見ているのか、美しい姿勢で切れ味のある仕事をしている人の頭の位置や体の傾きとか力の入れ具合がどうなっているのかなどを計測します。すると、上手な人とそうでない人の差異が見えてきます。なぜ、熟練の技師は疲れを感じないのに、若い技師はすぐに手がしびれて疲れてしまうのか、その理由が分かります。作業の様子をビデオに撮影して、上手な人と自分の違いを自分の動きを客観的・理論的に理解できれば、作業が変わってきます。

-

他にも、変化があります。私の祖父の時代は、「仕事場に女性とネコは入れるな」と言っていました。それが時代の変化とともに女性が多く入社するようになり、今では、業界全体の技師130人のうち、8割以上が女性です。そして結婚や出産など、人生の転機はあっても、必ず復職しています。

その理由は、作業への集中力を保つために残業をしない方針であることや、先ほど紹介した資格制度があるからだと考えています。資格と給与制度をリンクさせているので、目標設定もしやすいのです。休職しても、たとえば子育てがひと段落したところで、資格試験に向けた勉強からまたキャリア構築を始められます。みんな、忙しい中で本当に苦労をしていると思いますが、こうした資格制度によるキャリアプランのしやすさや働きやすさが現在の女性比率の高さにつながっていると思います。

-

私たちの建築設計の分野では、私が大学生の頃の女性比率はだいたい2%ぐらいでした。今では建築系の学部で学ぶ学生も、当社に新卒で採用される設計職の社員も4~5割が女性です。

一方で、建築系設計部門における女性の管理職の割合は、2%程度にとどまっています。女性社員がキャリアを向上できて、管理職の比率をいかに上げるかは当社の課題です。そこで、育児と業務の両立に悩む女性社員に参加いただき情報交換の機会を企画するなど新しい取り組みも進めています。

-

多様性への配慮を考えるとき、私の場合は、年齢や性別に限らず、とにかく相手を尊重して、押し付けない、強要しないということを意識しています。最終判断は本人に委ねるとして、そのための選択肢や過去の失敗事例を伝えるようにしています。

こうしなさい、と言ってしまうと、言われた人は考えるのをやめてしまうんですよね。

-

そうですね。私の失敗経験として、組織の構築や育成方法などを、自分が経験をもとに示した結果、組織や個人としての伸び悩みが生じたことがありました。そこで、本人の主体性に任せるようにしたら、自分なりのやり方を見つけ出して、しっかり仕事をやり遂げてくれるようになりました。

多様性の時代に対応するには、自分自身も変わっていかなければと感じます。

それと同時に、素晴らしい個性を発揮するには、やはり型の教育というものが前提にあるべきだとも考えています。技術には型があり、上手な人の動作は美しい。その型がしっかりできてないと、個性ではなく単なる我流になってしまい、結果が伴いません。この型の教育についてどう伝えていくべきかについて、考えています。

-

建築設計の場合も、型、つまり基礎をしっかりすることが大事です。ただ、基礎はいくつもあって、根幹には法律というものがあるのですが、その他にも必要な基礎があり、正解はひとつではありません。

ですから、複数の基礎の存在を示したうえで、どのやり方を選択するのかを考えてもらうようにしています。

-

なるほど。文化財修理においても、例えば刷毛で糊を塗る場合、刷毛に糊を取る量や、塗る対象となる紙の表面にどのように均一に糊を広げるのかにはいくつかの方法があります。しかし、求める最終的な仕上がりは同じであるわけです。大切なのは、どのような仕上がりにしたいのかを明らかにして、そこに到達するためにどの型を選ぶのかを逆算できるようにしておくことです。

逆算する根拠としては自分の体格や骨格、紙の大きさや質など様々なファクターを考えることができます。正しい型をいくつか持ち、求める仕上がりに応じてそれを適切に取捨選択できることが、その人の技師としての個性につながるのではないかと思っています。

3

ニーズが変われば技術も変わる。

大事なのは新たな価値提供に向け学び続けること

-

当社は、今年で創業70周年になりますが、岡さんの会社は創業131年になるそうですね。当社の倍ぐらい継続されていますが、それだけの長い期間にわたる技術の伝承に対して、工夫されていることは何かをお聞きしたいと思います。

-

わが社の歴史を見ますと、やはり第二次世界大戦の戦中から末期でいったん技術が途切れます。職人さんたちのほとんどが亡くなり、京都に帰ってくる人も少なかった。でも、その後、また新たに上手な人が出てきて、もう一度、技術をつくり直しているように感じます。

ここでいう技術とは、体の動かし方や作業工程に当たる部分と、色彩感覚や仕上げのイメージなど主観的なものの2つありますが、100年前の技術がどう我々に伝承されているかといえば、とにかく当時の仕事を徹底的に見て観察し、気づいたことを共有する話し合いを繰り返すよりほかありません。

修理の設計書や記録を残すようになったのは2000年に入った頃からです。しかし、文化財本体とは別の場所で保管されることが多いため、なくなってしまうことも多い。そこで今は独自に修理記録や作業動画をデジタルデータとしてアーカイブする取り組みも進めています。

-

私もアーカイブの重要性を感じています。はじめに紹介した研修も動画を残し後で確認したり、後世にも残すべきという思いでアーカイブ化しています。

技術系の会社にとっての一番の財産は、失敗事例だと考えています。当社は年間に1,200棟以上の設計を手がけていますが、それだけの数があると、失敗することもあります。失敗事例は隠したくなるものですが、失敗事例の原因と対策を明らかにして、それをくり返し伝承することがすごく重要であり、将来の財産であると考えています。そこで現在、失敗事例を記録して媒体として残す取り組みを進めています。将来的には、蓄積したデータを学習させた生成AIによって、技術者に注意点などをアドバイスできるようになればよいと思っています。

また、2025年問題と言われるなかで、技術の伝承とともにもう一つ、記録媒体の劣化による保存の問題も取り沙汰されています。歴史的に見れば、1000年以上も残っている墨と紙が最も優れた記録媒体だという説もある一方で、私たちの残す記録をどう整理し、アーカイブするかも検討が必要だと思っています。

-

130年前の技術と、今継承されている技術の差異は少ないのでしょうか。

-

文化財修理の場合、取り扱う材料は当時と同じです。次の修理が150年後ぐらいに必ずやってくるので、新しい材料は極力使わずに、100年ぐらいでどのように劣化するかが分かっている材料を使います。

一方で、修理に求められることが変化してきているので、技術も変化していると思います。だからこそ生き残ることができるとも思います。

-

建築設計においても、全く同じ技術を継承していく必要はないかなと思っています。気候も変動してきているし、建築材料もどんどん新しいものが出てくる中で、過去のプロセスは伝えたうえで、そこから継承されたものを今の時代に合わせていかにアレンジしていくかは、設計者の判断に委ねたらいいと思っています。

-

我々の手がける建築では、リニューアルや再生を目的とする場合でも、岡さんの文化財修理のように全く同じように復元する業務はあまりありません。

以前、昭和6年に陸軍の司令部として建てられ、その後も大阪府警本部や大阪市博物館として利用されてきた建物のリニューアルを在籍していた本店建築事業部で担当しましたが、建物の用途はガラッと変わり、ミライザ大阪城という商業施設としてよみがえりました。また、弊社はリブネス事業として建築をリニューアル・リノベーション・バリューアップして建物を再販する事業にも積極的に取り組んでいます。建築の場合、時代のニーズに合わせることが求められることが多いと思います。

-

我々の場合も、文化財は変わらなくても、修理のニーズが変わります。従来の損傷を直す、という基本的なニーズに加えて、現在では、その文化財の制作年代や制作技法などを知るために、材料の断面構造を計測してほしい、あるいは顔料の元素は何か、などあらゆるリサーチを修理中にしてほしいといったニーズが増えてきています。

材料と基本的な技術は変えずに、こうしたニーズの変化にいかに応えられるように学び続けられるかが、最終的に我々の付加価値になってくると考えています。

-

そうですね。建築設計でも、まずはお客さまにとっての当たり前、例えば、夏は涼しく冬場は暖かいといった断熱性能や耐震性は満たしつつ、その社会的基準の変化に柔軟に対応していく必要があります。さらに、プラスアルファで新しい提案をしていくところが、設計者の腕の見せどころだと思います。

技術を伝承し、刷新しながらお客さまにとっての当たり前を実現していきつつ、より美しい建物を設計する。そのためには、自分自身も技術を磨いていかないといけないですし、それを周りにもどんどん伝えていくことを、これからも続けたいと思います。

-

最後にもう一つ、技術を伝承する側にいる熟練者たちは、「最近の若い者は・・・」などと言い、時代は常に移り変わっているのにも関わらず、過去の自分の経験をもとに物事を解釈しがちです。しかし、過去がそうだったからと言って正しいわけでもありません。若年層の皆さんには、周囲に惑わされることなく、「自分がやるべきことをやっていく」という気持ちで、頑張ってほしいと思います。

本日は、ありがとうございました。

4

まとめ

資格制度や研修は、技術を伝承する型として機能するだけでなく、伝承される側の多様性を受け入れる土台としても機能する。技術の伝承は、伝承する側・される側が共に多様性を受け入れ、世代や時代を超えた情報共有をもとに、新たな共通理解を生み出すことでもある。

5

SHARE YOUR THOUGHT

対話をつなげよう

-

後藤さんは対話のなかで過去のプロジェクトにおける失敗事例をアーカイブすることの重要性に触れていた事が非常に印象的でした。同様に、私自身もこうした失敗事例を含めた経験や感覚に基づく知識(暗黙知)を、言葉や数値、データで表現される知識(形式知)に変換し、ナレッジとして組織内で共有していくことが今後の建築業界においてますます重要になると考えています。

後藤さんら設計推進部教育グループによる勉強会には、私の部署のメンバーも8割ほどが参加しました。

これまでは、技術的な基礎知識は資料を見ながら一人で学ぶことが多かったのですが、過去の設計における具体的な失敗事例も含めて講師から直接話を聞くことで、より実践的な知識が身についたと聞いています。

また、デザインレビュー(DR)は建築技術やまちづくりなど、多様な経験を持つ人も加わり意見を出し合い、話し合う貴重な場となっています。ここでは、過去のプロジェクトにおける失敗事例、デザイン検討を共有することでより質の高いアウトプットに繋がっています。

さらに、現在、新たな設計手法として、データの計算・分析に基づき設計プランの自動生成や最適化を行うコンピュテーショナルデザインに注目していますが、その実現にはデータの蓄積が必要です。求められるデータには、採光や風通しなどあらゆる環境データも挙げられますが、ここに過去のプロジェクトから得られた知見がナレッジに加わることで、機能性と意匠性を両立させた、より快適な空間設計、建築設計が実現します。

建築技術・設計手法は常に進化します。だからこそ、技術の伝承とは単なる知識の受け渡しではなく、建築物にこめられた設計者の情熱や思いを共有することだと考えます。現代の若年層は学校教育のなかでプレゼンテーションやディスカッションを多く経験しており、自身の考えを表現することに長けている人が多いです。彼らが熟練層の経験から失敗への対処法を学び、形式知としてのデータのサポートを得ることで、新たな未来の建築を共に創造できると信じています。みなさんには、過去の失敗を恐れず、積極的に挑戦し、建築業界の未来を切り拓いてほしいと願っています。

大和ハウス工業株式会社

東京本社 ビジネス・ソリューション本部 技術統括部 企画開発設計部 東日本室 室長

日高 一郎

※本稿に掲載した各コメントは、対話者の経験に基づく個人の感想です。