インタビュー

大和ハウス工業株式会社 みらい価値共創センター 池端 正一

子どもたち、地域の方々、企業の方々と共に知り、学び、考え、創り、そして生きる。このプロセスをかたちにしていくのがみらい価値共創センター「コトクリエ」という場であり、役割です。

ハードとソフト みらい価値共創センター「コトクリエ」の二つの使い方

みらい価値共創センター「コトクリエ」は、子どもたちから大人まで、あらゆる世代が共に学び、考え、成長する場。みらいの価値を共創する人財(みらい価値共創人財)を社会と共に育む場としてつくられました。愛称である「コトクリエ」は、『コト』と『コ・クリエーション』が組合された造語です。『コト』には、かつての都を表す『古都』、また多種多様な人々をあらわす『個と』、そして未来を担う人財をあらわす『子と』といった様々な意味を持たせています。

この施設の使い方は二つに分類されます。一つ目は、ハードとしての使い方です。建物を設計したコンセプトや最先端の建設技術など、建物自体にこだわりが詰まっています。この場をどう使っていくのか、どのような共育・共創活動を行うのか、創業者精神をどう伝えるのか。このような思いがかたちになっているのです。例えば、「風のパティオ」は心地のよい風が吹き抜ける中庭ですが、風をどのようにとらえてかたちにするかを考えてつくられました。敷地南東に設置した愛称銘板は、見る向きによって愛称やロゴが現れる仕掛け。「ものごとを片方だけからみるな」という創業者 石橋信夫の教えを表しています。

「思いをかたちにする」プロセスを実感いただくために、ぜひ見学していただきたいと思います。ホームページで見て「すごい」と言ってくださる方が大勢いますが、実際に見て、この「思い」を体感していただきたいと思います。

二つ目はソフト的な使い方です。用途地域の関係で、営利目的での利用ができませんが、ホールやスタジオは、時間あたりの料金をお支払いいただくことで利用できます。詳しくは、「コトクリエ」のホームページの問い合わせよりご確認ください。

TKC様には、研修会やセミナーの会場として使っていただけます。部屋代は負担していただく必要がありますが、例えばホールは、講演会のほかにもパネルディスカッションやワークショップ、アクティブラーニングといった使い方もできます。

コトクリエの共育・共創活動

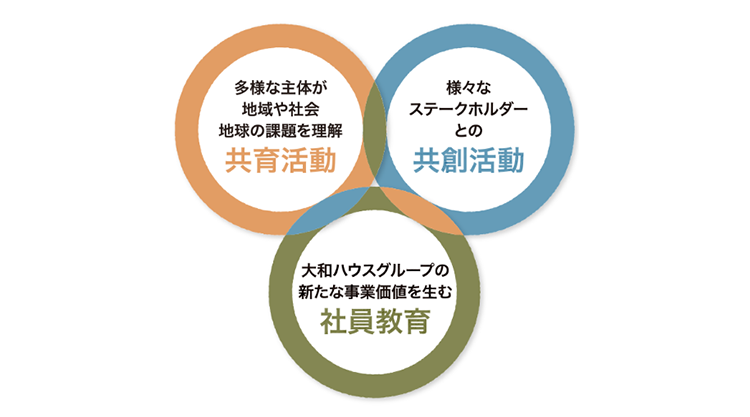

みらい価値共創センターは、共育活動、共創活動に取り組んでいます。「共創活動」では、課題や技術、事業の共創を学ぶセミナー。「共育活動」では、これからのみらいを創る「子ども達」と一緒に「ジュニアコトクリエデー」を実施しています。6月は「家をつくろう」というコンセプトに「エコ」という観点を入れたエコワークショップを実施し、ダンボールで家をつくったり、「おしごと算数」というプログラムでは、都市計画について学び、都市計画の立て方を算数の図形で考えました。

地域の小学校、中学校、高校、大学と連携した授業も行っています。例えば小学生であれば、コトクリエを見学してもらい、なぜこの建物ができたのかを学ぶことで発想力を高めます。場所や家具など一つひとつについて、「なぜこの家具を選んだのだろう?」と想像してもらうのです。他にも、SDGsの観点で環境についての授業をしたり、各小学校が中継で参加するイベントを太陽のホールで開催し、北海道、小笠原諸島の母島、奄美大島を中継して、SDGsについての発表会を行いました。高校では、1年間かけて学校とコトクリエの2か所の会場で授行い、家づくり、まちづくりについて考えてもらいました。

ある高校では、パソコンを生徒に配る際に、学校にたくさん余っている段ボールを使ってパソコンの机と椅子を作ることになり、私たちにオファーをいただいたことがありました。実は、椅子づくりには、構造やデザインなど、すべてが入っています。椅子は、算数を使ってつくることができます。もっと頑張って数学を使えば、デザインもつくれます。この取り組みでは、私たちのほうで強度も含めた計算方法やつくり方をいったん説明して、その後に専門家である家具メーカーの方が、家具のつくり方、設計の仕方をすべて教えていただきました。

多くのステークホルダーの方々がいるのも大和ハウスグループの強みです。専門家が必要なときにはお願いするようにしています。子どもに教えるにあたって、担当者はとことんブレイクダウンしなければなりません。きちんと噛み砕いたことで自分の学びのスキルが上がったと、教えていただいた方にも喜んでいただきました。ですから、企業にとってもプラスになります。子どもたちだけが育つのではなく、私たちも関わって一緒に育とうとし、一緒に参加していただく研究会、企業の方々も一緒に学んで育っていく。そのような学びをつくっていくのがコトクリエという場であり、役割なのです。

共育と共創は連動していて、共育で学んだ後は「共創活動」に移ります。共創活動では、社会や地域、暮らしの課題を調査研究し、解決のための技術や事業を創出するとともに、地域の皆さんが中心となり研究や実証、技術の誘致などの活動を展開します。スマート町内研究会、森林・木材研究会、生物多様性研究会、癒し和み快適新空間共創研究会、機能老化・疲労克服研究会など、いくつかの研究会が立ち上がり、セミナーや研究会を開いています。「○○カフェ」という緩やかな活動や、月1回から数回の活動で、フォーラム、セミナー、分科会という手順で学びます。

共創活動は学びから入るので、業界で固まった活動ではありません。業界を気にしないので、森林・木材研究会には同業他社もいて、一緒に学んでいます。最終的に進化していった先で分科会になるので、やりたい人が固まってクローズしていくわけですが、その手前までを一緒にやります。

知る、学ぶ、考える、創る、生きる

コトクリエが他と大きく違うのは、共創活動だけでなく、共育と共創の二つがあることです。単にマッチングだけをするのではなく、共育を絡めることで共創活動に連動し、紐付いているのです。子どもたちが学んだことが、いつか共創に導かれていく。子どもたちの夢、思いがどうつながっていくのか、子どもの頃に体験できるように設計されています。

TKC様であれば、子どもたちが参加するようなイベントの開催や、関与先様に共創活動の研究テーマをお知らせしてもよいですね。関与先様が新商品の開発に悩んでいたり、「こういう研究をしたのだけれど、ここから先をどうしよう」というとき、それが共創活動の研究会の一部に合えば、参画して、一緒に考えていくことができます。

将来的にAIでできることがますます増えていくと言われていますが、「プロセスをかたちにしていく」ことは、まだまだ時間がかかることの一つではないでしょうか。私たちは「知る、学ぶ、考える、創る、生きる」をコンセプトにしています。まずは多くのことを「知る」。人は知った範囲以外のことは想像できないので、とにかく多くのことを知ることが大切です。私たちは情報を選別していますが、自分が要る情報も要らない情報も含めて全部を知る必要があります。知った後は、どれがよいのか「考え」、考えた後に「学ぶ」。より深く学び、足りないものが出できたら、次は「創る」です。これはとても大切なことで、つくってみないと分からないことがたくさんあります。それはものをつくることだけでなく、仕組みやシステムでも大切なことです。つくったら、そこで終わるのではなく、「生きる」ことにつなげます。そこまできたら、子どもでも大人でも、それを生涯のものとしたいと思うかどうかです。例えば、それで商品化をしたいと思うのか、ビジネスをしたいと思うのか、あるいは研究者になりたいと思うのか。個人それぞれの思いは違いますが、一つのことを成し遂げようとする結果が「生きる」ことにつながります。コトクリエはその手前までお手伝いをします。