コラム No.53-86

コラム No.53-86戦略的な地域活性化の取り組み(86)公民連携による国土強靭化の取り組み【48】自然環境の機能を活用して、社会の様々な課題を解決するグリーンインフラの取り組み

公開日:2025/06/30

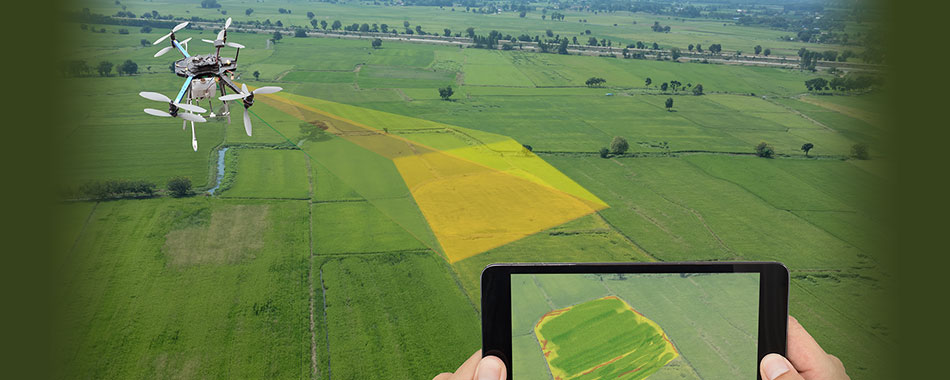

グリーンインフラとは、グリーン・インフラストラクチャーの略語であり、その意味するところは、「グリーン(自然環境や多様な生態系の資源や仕組み)」を利用して「インフラストラクチャー(地域基盤)」を整備する取り組みです。簡単に言うと「自然と共生する社会」の実現と言えます。近年加速する地球温暖化や、異常気象による自然災害の増加に対応する、持続可能なインフラ整備手法として注目を浴びている概念です。

グリーンインフラは日本でこそ重要

グリーンインフラの概念は、ネイチャーポジティブ、カーボンニュートラル、GX(グリーン・トランスフォーメーション)といった世界的な潮流が根底にありますが、日本においてグリーンインフラが注目され始めたのは比較的に新しく、2013年頃だとされています。当初は、グリーンインフラは投資額や維持管理費が安価であるといったコスト論や、コンクリート等の人工構造物を「グレーインフラ」と称し、グリーンインフラと対峙あるいは比較する議論がありましたが、2015年に国が策定した「第4次社会資本整備重点計画」では、グリーンインフラとは「社会資本整備や土地利用等のハード・ソフト両面において、自然環境が有する多様な機能(生物の生息・生育の場の提供、良好な景観形成、気温上昇の抑制等)を活用し、持続可能で魅力ある国土づくりや地域づくりを進める取り組み」とされ、防災・減災の手法として、人工構造物と生態系インフラストラクチャーの双方の利点・欠点を勘案し、相互に代替的あるいは相補的な整備手法として評価し、土地利用や自然再生の計画等に積極的に導入すべきであると解釈されています。

グリーンインフラで先行している欧米においては、人工構造物とグリーンインフラは連続であり、双方の特性を踏まえて、面的に使い分けるべきものであるとされています。一方、平野部が少なく山間部が海岸線や河川に迫っているといった、災害リスクが高く土地利用条件の厳しい日本では、人工構造物とグリーンインフラを容易に切り離すことができないため、双方の特性を理解した上で、組み合わせて使っていくことが重要であるされています。その意味では、「防災・減災」や「地域振興」、「環境保全」といった地域課題への対応手法として、グリーンインフラは、日本にとってこそ優先して推進すべき取り組みではないでしょうか。

「防災・減災」「地域振興」「環境」

国土交通省によれば、グリーンインフラの構成要素として、「防災・減災」「地域振興」「環境」の大きく3つが挙げられています。

「防災・減災」の例としては、土砂災害や浸水・洪水対策として、植林が古くから活用されている手法です。樹木が持つ土壌を堅固にする効果や、保水・貯水する能力を活かし、植林により豪雨や地震などの自然災害から生活空間を守る取り組みはグリーンインフラの代表的な事例と言えます。

「地域振興」に関して言えば、公園や学校の校庭などを芝生化する、あるいは樹木や池等の水辺を造成し、地域住民が集う癒しの場を提供することで、地域コミュニケーションを促進し、地域の活性化につなげることができます。また、副次的には、温暖化を和らげたり、土壌の保水力を高めることで下水量を抑える効果も期待できます。

「環境」の保全に対しては、人工構造物による環境破壊を避けるために、グリーンインフラの活用によって、元々地域にあった生物の生態系を壊さない工夫が進められています。例えば、海岸や河川の護岸補強等の場合、人工構造物に植物等の植栽を施すことで、生物の生態系を維持する持続可能な環境を整備する取り組み等が求められます。

グリーンインフラは、「自然との共生社会」が目的ですので、人間にとっても、動植物にとっても快適な地域居住環境を促進するために、官民及び住民の連携、地域関係者によるエリアマネジメントが重要な要素ではないかと思います。なお、グリーンインフラは、地域環境によって対応方法・手法も様々ですので、取り組み事例については、国土交通省が取りまとめた資料「既往の国土交通行政分野における事例」をご参照ください。

グリーンインフラの課題と展望

グリーンインフラの課題といえば、対応に要するコストにあると思います。例えば、地域の緑化等景観の改善であれば短期的視覚的に地域住民の理解が得やすい施策ですが、防災・減災や生態系保全等の効果については中長期的な観測やメンテナンスが必要となるため、人工構造物(グレーインフラ)と比較して費用対効果が見えずらい取り組みでもあります。これに対して、国土交通省をはじめ環境省や農林水産省では、様々な支援制度を設けており、2025年4月21日に「グリーンインフラ支援制度集」として公表しています。

日本においては、古来より斜面を棚田として活用し貯水池を整備するなどで土砂の流出を抑えたり、河川の氾濫を防ぐ堤防の土手に桜などを植林して堅牢化を図るとともに、花見の名所として人々が集う憩いの場を創造したりといった自然と共存する取り組みがありました。近代に入り都市開発が急速に進むにつれて、人工構造物によるインフラ整備が主流となっていましたが、安定成長期、成熟社会に入った現代では、住民価値観の変化もあり、自然豊かな環境で健康的な暮らしができる社会が求められている側面もあり、そうした意味では、グリーンインフラは古くて新しい施策であると言えます。