DX推進を支える組織体制

トラスは「日本は他国に比べて建材や設備製品が多岐にわたっており、その選定や管理の業務の負荷は膨大で課題を抱えているのでは?」という仮説のもとに2014年に設立され、2023年4月に当社グループに入りました。

建材メーカーは1,000社を超え、多数の商品を開発販売しています。ただ、その内容を伝える媒体は紙カタログが中心となっており、膨大なアナログ情報から目的の建材を効率よく選定することは難しいと思いました。

我々はWebサイトにて各メーカーの様々な建材を横断的に確認できる建材検索機能から事業をスタートし、それと絡めて現在は設計している建物ごとに使用する建材を管理するシステムに発展してきています。

「質が高い建物が建てられ、世代を超えて資産として蓄積される社会を創る。」をビジョンとしていますが、建材・設備領域において最適と思われるものの選択、その組み合わせを設計者施工者に周知するシステムにしていきたいと考えています。一般的に建物は建材や設備の集合体で何十年も残り続けるものなので、理想としてはひとつひとつの製品が吟味されて使われるべきだと考えています。

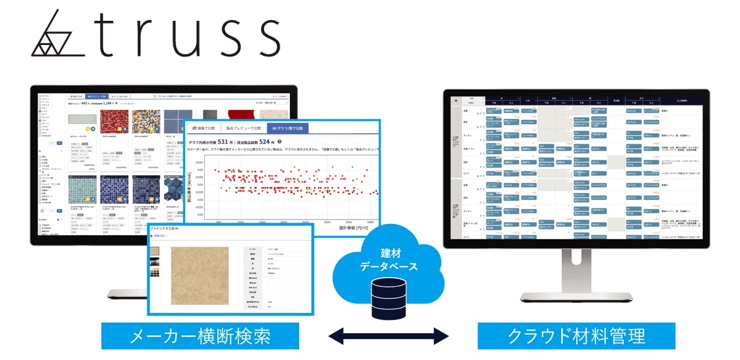

図1:trussの表示画面

運営しているサービスtrussは二つの部分で構成されています。

建材メーカーは自社製品であってもそのデータベースを作成していないケースが多く、我々はそれをデータに起こすところから行っています。加えて、例えば寸法をmmで書く会社とcmで書く会社がありますが、さまざまな項目において会社ごとに単位や表記方法が異なるため、それを整えて整備しています。

その建材データベースを基盤として、法規、性能、デザイン、特性、値段などから求めている建材をメーカー横断で絞り込んで選択可能な機能としています。

建材DB/検索機能と連動する形で、設計から施工維持管理まで関係する人が使用した建材を管理できるWebサイトサービスを作っています。Webサイト上で仕上表や材料表が作成可能で、プロジェクトごとに関係者を招待していくことが可能です。共同で建材を選定し、どこまで何が決まったのかを一目で確認することができます。

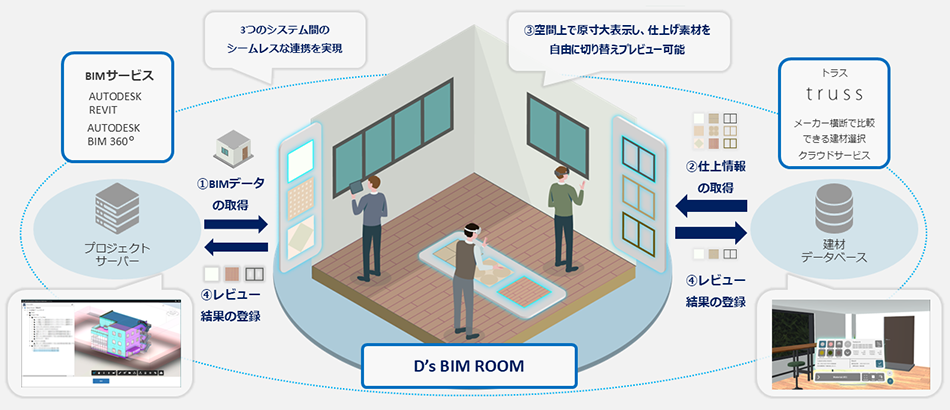

図2:D's BIM ROOM

trussは、大和ハウス工業と連携し、BIMモデルに建材情報を統合する機能の開発、拡張を進めています。すでに外装、内装、外構、雑工事備品、建具との連携を実装済みで、現在は連携速度と操作性の向上に取り組んでいます。

また、当社グループ会社の南国アールスタジオと共同で、VR/MRゴーグルなどのデバイスを用いてメタバース空間における建材選定支援機能の開発も進めています。実寸大でのウォークスルー体験を通じて、施主と一緒に外観や色味、空間の距離感などを確認しながら建材選定できる環境を実現します。

これまでは設計を中心とした利用が主でしたが、現在は、設計で作成された建材データを購買、施工向けに展開するためのデータ構造および画面の開発を進めています。今後は関係者全体でプロジェクトデータを共同で構築できる仕組みづくりにも注力していきます。

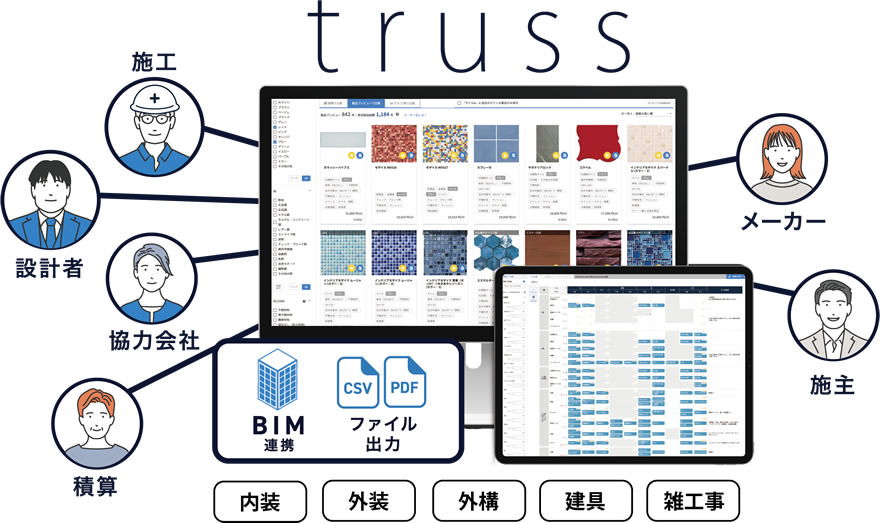

図3:trussのシステム拡張構想

現在は設計フェーズの設計部門での利用が中心となっており、2024年度、当社設計部門で利用率100%を達成しました。建材の選定管理は設計フェーズから見積もり、施工の段階でも続いていく業務になります。フェーズごとにどこまで決まっていたか、どのように変化したかはこれまで可視化できていない部分になります。今後は設計フェーズからの建材情報を引き継ぎ、施工フェーズでの利用を目的に開発を進め、それを関係者全員で確認できるようにしていく予定です。また、建物の種類ごとに標準的な材料セットを登録しておき、誰でも引き出せるようにすることで、不具合のある選択や金額的に合理的な選択、CO2排出量を抑えた選択を即座にできることを目指しています。

設計以降は積算、購買、施工といった業務の下流にあたる部分でも利用できるように機能を追加していく予定です。その後、受発注プラットフォームまで発展させることを目指します。

代表取締役 吉浦 峻史

質の高い建物が建てられ、世代を超えて資産として蓄積される社会を創る

トラスが掲げているミッションは3~5年で成し遂げられるようなものではありません。そのためトラスのユーザーであるゼネコン、設計事務所、建材メーカーでトラスの意義に共感していただき、各部署横断で開発に協力していただけるパートナーが必要だと考えていました。大和ハウス工業は、我々の取り組みに最も共感していただき、DXの取り組みにおいても大きく力を入れていること、グループ全体で推進されていることから大和ハウスグループに入ることが最も良い選択肢であるように思いました。

今後は開発スピードを上げながら現業の皆さんに役立つサービスを生み出していければと考えています。