コラム No.27-111

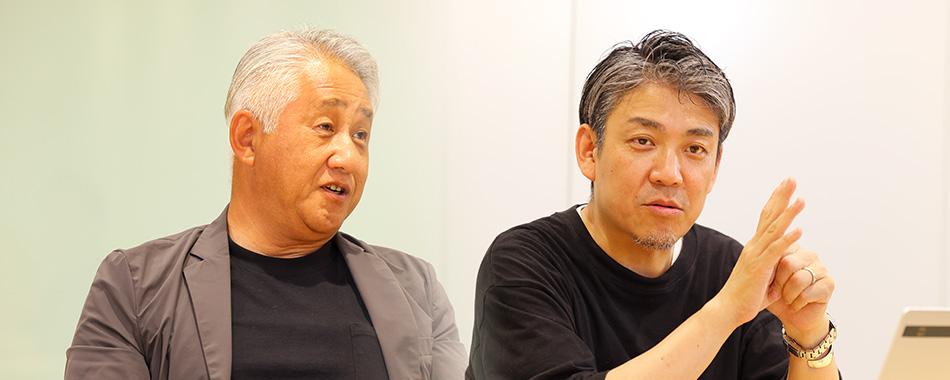

コラム No.27-111秋葉淳一のトークセッション 第1回 速さは全体でつくりだす。ビームスが描く物流設計の本質株式会社ビームスホールディングス 執行役員 竹川 誠 × 株式会社フレームワークス 会長 秋葉淳一

公開日:2025/07/31

10年先を見据えたビームス物流の再構築

新センターが本格稼働

秋葉:2024年、ビームスさんの新しい物流拠点「ビームス ウエアステーション」が、大和ハウス工業の「DPL江東深川」内に開設されました。このセンターには、入出荷といった物流の中核機能に加えて、ECサイト向けの撮影スタジオやカスタマーサービスデスクなど、さまざまな機能を備えていらっしゃいます。

今回は、この新センターを中心に、ビームスさんが描く物流のこれからについてお話を伺っていきたいと思います。最初にビームスさんのご紹介と、竹川さんご自身がどのようなお仕事をされているのか、簡単にお話しいただけますか。

竹川:ビームスは来年で創業50周年を迎えます。長年にわたりアパレル小売の事業を中心に展開してきて、また、「セレクトショップ」というスタイルを作った先駆けでもあります。売上高は900億円強、店舗数は国内150店舗で海外にも進出しています。

私は、ビームスホールディングスのロジスティクス本部と、株式会社ビームスのITシステム本部の責任者を兼任していて、ITと物流の両方を見ています。私の役割について経歴から少しお話しすると、1997年に新入社員として入社して以来長く物流に関わっており、WMS(倉庫管理システム)の導入や、2004年の東陽町のセンターの立ち上げにも携わってきました。ITに関しては、2010年から基幹システムのプロジェクトマネージャーを務めながら、2012年からRFID(Radio Frequency Identification:モノや人を識別する自動認識技術の1つ)導入のプロジェクトリーダーを担当。現職では、2024年9月末に新センターを立ち上げ、2024年12月には浜松にあったOL(OUTLET)センターの機能を大阪府の交野センターへ移管・集約を担当しました。これにより、ビームスの物流体制は江東区深川の新センターと交野センターの2拠点体制となり、店舗への商品供給やEC購入商品の配送を、東西2拠点でカバーする体制を整備。物流効率の向上と災害時を見据えたリスク分散の観点からも、大きな前進となりました。

秋葉:江東区深川の新センターに至るまでどのような経緯があったのでしょうか。

竹川:それまでお世話になっていた東陽町のセンターはBTS(Build To Suit)でつくった良いセンターだったのですが、2024年の7月末が契約満了のタイミングでした。新センターを開設するにあたって、最初は「次はどこにしよう」という感じのスタートでしたが、役員会議でいくつか候補を出して進めるうちに「ただの移転でいいのか」という雰囲気になっていきました。今後10年、20年の事業成長や拡大を支えられる物流センターにしなければいけない。それまでやってきたことの総決算で、いったん棚卸しをして、それをさらにブラッシュアップしたかたちで新センターをつくらなければいけないと考え、2021年に「LX-プロジェクト」と名付けた、全社プロジェクトを新たに立ち上げ、開設まで進めてきました。単なるセンター移転ではなく、「そこで次に何ができるか」という発想でセンターを構築していったのです。

秋葉:ビームスさんでは、ロジスティクスやITの重要性を役員の方たちも理解されていたのでしょうね。

竹川:物流やシステムはあって当たり前、安定稼働して当たり前という中で、大きな気づきがあったのはコロナ禍でした。店舗が休業する中、ECはそのまま営業を続けていて、イコール物流は止まらなかった。全社の売上としては大きなダメージがありましたが、物流が止まらなかったことで経営上のプレゼンスは上がっていっていると感じました。当時、経営陣が激励に来てくれたことがあって、それはやっぱり嬉しかったですね。そこで、物流の重要度について経営サイドにも気づいてもらえたと思っています。

秋葉:物流の重要性が再認識され、「単なる引っ越しでいいのか」と新たなテーマが生まれたということですね。LX-プロジェクトには3つの柱があるとお聞きしました。

竹川:LX-プロジェクトのLXはLogistics Transformationの略で、ロジスティクスの変容を意味しています。このプロジェクトには、「描く」「捨てる」「活かす」という3つのキーワードがあります。

「描く」は、10年後の事業に基づいた物流戦略はどうあるべきか、BEAMSが目指すべき商品供給網はどのような姿か、ということです。これから事業が拡大するために、それを支える物流戦略をしっかり描ききることを目指しています。これまではBtoC事業が中心でしたが、現在はBtoB事業にも拡大していますし、これからはグローバルな物流戦略もしっかり描いていかなければいけない。さらに、Eコマースの進化にも対応するセンターであるべきですし、サステナビリティという文脈では、アップサイクルやリユースといった取り組みについてもセンターが、一手の役割を担う必要がある。こういった将来像をしっかり「描く」ということです。

次に「捨てる」というのは、10年後を見据えて、今までやってきた運営が最適かどうか問い直すということです。東陽町で20年間やってきた中で、当たり前になってしまった業務ややり方をしっかり疑って最適化する。今後人手不足になる可能性もあるので、そういったところにも対応できる運営にしていく。システムについても、この20年の間にECが当たり前になるなどいろいろな変化に対応することで、いわゆるスパゲッティ化と言われるように、複雑化し使いづらくなっていました。このシステムを刷新して新しいものにする。そこも「捨てる」というキーワードに当たる部分です。今までの延長というより、DXという観点でも、やはり今のやり方を「変える」「捨てる」といったことをしていかないと、先には進めないと考えています。

最後の「活かす」というキーワードですが、ビームスは、自社での運営管理を基本として、ロボティクスの導入やRFIDの活用、自社EC物流の内製化といった先進的な取り組みを行ってきました。この積み重ねがビームス物流の大きな強みとなっています。

この「ビームス物流の強み」を再定義して、さらに活かし、2004年以上の物流DX実現プランを策定したい。たとえば、RFIDには早い段階から取り組んできて、知見が蓄積されています。そういった知識を知恵に変えてさらに使いこなすことも「活かす」につながります。それから、ビームスらしくあっと言わせるようなセンターにしたい。こうした思いも「活かす」というキーワードに込めています。

秋葉:捨てるものもあれば、新たに活かすもの、深掘りするものもあると。「RFID」というキーワードが出ましたが、ビームスさんは早くから導入されていましたよね。ただ、そのRFIDを使ってはいるけれど、本当に活かしきれていたかどうかなど、今振り返ってみると、まだ十分じゃなかったと感じるところもあったのでしょうか。

竹川:2015年にセンターをすべてRFID対応にしました。それから10年が経ち、実際に使ってみてわかったことがたくさんありました。たとえば、RFIDで高速で読み取ることができても、前後の工程が詰まっているとその速さは活かされません。平準化されてしまって、かえってボトルネックになることも、運用しながらわかってきたことです。また、こんなふうに使ってみたいけれど、当時は技術的に難しかったことも、今回リクエストしながら、新しい使い方ができたかなと思っています。

秋葉:そう考えると、やっぱり早く始めたことは無駄ではなかったということですね。事例が少ない分、苦労も多かったと思いますが、実際に導入してみないとわからないことはたくさんありますし、そこから経験していかなければ、本質的なことは見えてこなかったでしょう。

竹川:今回のプロジェクトでは、外部のパートナーに導入支援をしていただいたのですが、RFIDに関しては、われわれのほうが、知見があると感じる場面もありました。「できるできない」の問答の中で、やりたいことのイメージが上手く伝わらないこともあって、そこは丁寧に会話するように努めてきました。今後はもう少しブラッシュアップしていけると思っています。

秋葉:RFIDをどう使いこなすかというテーマは、どんどんブラッシュアップできる世界です。それに、「ある業務プロセスの生産性が上がったとしても、前後が上がっていなかったら結局意味がない」というこの経験もすごく大きいですよね。いくらパフォーマンスが高い装置を入れて、省人化、自動化を進めたとしても、前後でボトルネックが生まれてしまっては、まったく意味がありません。

竹川:おっしゃる通りです。RFIDに限らず、今回導入したマテハン機器も同じようなシステムで、そこだけ早くても意味がない。トータルで、出てきたものがその速さのまま動くから、全部が速くなるわけです。「活かす」というキーワードの通り、その経験は活かすことができたと思います。

世界初導入の「CUEBUS」でZラック搬送を自動化

秋葉:竹川さんご自身、他のメンバーの皆さんもそれまでの経験値、知識をお持ちの上で、DPL江東深川の新センターの立ち上げにあたって、業務プロセスをどう整理して、どこにどのロボットやマテハン機器を入れていくか、社内ではどのような議論をされたのでしょうか。

竹川:今回、目玉となるシステムとして導入したのが「HaiPick SYSTEM」と「CUEBUS」の2つです。「HaiPick SYSTEM」は、ACR(Autonomous Case-handling Robot)と呼ばれる自律走行型のロボットが倉庫内を移動し、棚から商品をピッキングしたり保管したりするシステムです。もうひとつの「CUEBUS」は、リニアモーターを使用した世界初の立体型のロボット倉庫です。

この2つのシステムは、ビームスが現在抱えている課題、そして今後ネックになってくるような課題を解決するために導入しました。まず、保管やピッキングで人手が多く必要になること、作業するスタッフの移動距離が長い、ロケーション(保管場所)を覚えなければいけない、保管場所が足りないといった課題がありました。こうした課題を解決するために導入したのがHaiPick SYSTEMです。

そして、新センターにおける入荷の工程には、2024年問題をはじめとする社会課題である、ドライバーの待機時間、歩行距離が長く荷物が重い、RFIDの活用が十分ではないといった問題がありました。この課題に対して、CUEBUSを導入しました。これまで難しかったZラック(アパレル用の移動式のハンガーラック)の搬送を自動化しました。このCUEBUSは、床に置かれた独自開発のリニアモーターを内蔵したユニットによって、バッテリーもモーターも搭載せずに、衣類をかけたままZラックを搬送することができます。秒速3mという、他の搬送機器よりも圧倒的に速いスピードでの搬送を実現しました。高速化というと少し大げさかもしれませんが、入荷処理を速くすることで、次の工程もスムーズに流せるようになります。これまでボトルネックになっていた入庫作業を効率化し、荷受け後の検品作業への順立て搬送により、センター全体の作業効率も向上しました。当初はレーンを設置するという案もありましたが、投資が合ってこない中で、CUEBUSというマッチしたソリューションを見つけることができたのは大きな収穫でした。さらに、RFIDが活用できるので、ラックを動かす流れの中で検品までできるようになり、本当に良かったと思っています。

秋葉:世界で初めてCUEBUSを導入したというのも、もうひとつ良かったことですね。

竹川:われわれビームス心をくすぐりました(笑)。とはいえ、導入後期待値を出せていても、やはり懸念もあります。世界初なので、10年使う経年の中で何が起こるかわかりません。そんなに複雑な構造ではないと思うのですが、やっぱり保守は心配です。

秋葉:しっかりデータを取ろうという話になるでしょうね。Zラックのようなハンガーものをどう扱うかは、アパレル業では常に課題でした。

竹川:そうですね。Zラックは操作性が悪く、運ぶのが本当に大変なんです。ずっと変えたかったところを、今回変えることができました。

秋葉:センター全体を見させていただいて、CUEBUSは他のエリアでも活用の余地があるのではないかと感じました。

竹川:やはり、世界初ということで様子見的な部分は少しあったと思います。まだ大きくトライできていない部分もありますし、CUEBUSの拡張性は導入の際にも魅力に感じていました。今後さらに導入する可能性はありますし、現時点では上下の動きがまだできていないので、それができるようになったら、本当の意味で立体倉庫になっていくと思っています。

秋葉:先日、ある会社を訪問したときにも自動化の話が出て、工場の中はほとんど自動化できているので、周辺施設内の自動化と施設間の搬送を自動化したいということでした。AMR(Autonomous Mobile Robot:自律走行型ロボット)とAGV(Automated Guided Vehicle:ガイドに沿って走行する無人搬送車)のハイブリッドを採用しているLexxPluss社のAMRや、少し使い方は違うものの、CUEBUSの動画をお見せしたところ、非常に興味をもっていただいたようです。

竹川:CUEBUSは本当にいいですよね、家庭用電源でいけますし。

秋葉:さまざまな形状のものが混在して保管されていて、必要に応じて引き出して使う。そのような使い方なので、CUEBUSとはすごく相性がいいと思いました。

構造的には、タイル状のユニットをどう引き出すかという非常にシンプルな仕組みです。竹川さんもおっしゃっていたように、構造が複雑すぎない分、タイルの大きさも変えられるし、強度を上げることもできるし、上に載るものもカスタマイズできる。すごく面白いですよね。

ただし、これは決してソリューションありきではないことは、注目すべきことです。何よりも「描く」「捨てる」「活かす」という3つのキーワードがあったからこそ、軸をぶらさず、進まれているのだと思います。